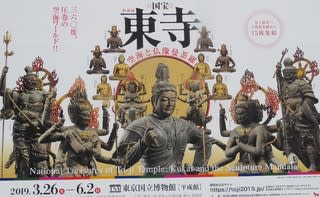

4月4日(木)、妻と東博の『東寺 空海と仏像曼荼羅』展を観て来た。東寺講堂には空海が作り上げた立体曼荼羅の世界を体感できる21体の仏像が安置されているそうな。その仏像曼荼羅のうち15体の曼荼羅が東博にお出ましになるという。随分前から楽しみに待っていた。

4月4日(木)、妻と東博の『東寺 空海と仏像曼荼羅』展を観て来た。東寺講堂には空海が作り上げた立体曼荼羅の世界を体感できる21体の仏像が安置されているそうな。その仏像曼荼羅のうち15体の曼荼羅が東博にお出ましになるという。随分前から楽しみに待っていた。

展示は3月26日に始まったばかりだからまだ混まないだろうと予想して、東博に10時到着、やはり、ゆったりと見て回ることが出来た。

立体曼荼羅を中心に拝観して来た。出品目録を見て立体曼荼羅が第2会場に展示されていることを知り、まずは第2会場へ。こちらの入口には国宝「兜跋毘沙門天立像」がすっくと立っていた。その昔、平安京の入口羅城門に祀られていたと言われる毘沙門天。鎧を纏い、右手には戟を持ち、邪心ある者は入れないぞという雰囲気だ。8年前にここで開催された『空海と密教美術展』では展示されていなかったと思う。私は初めての鑑賞で、唐から招来し我が国に伝来した彫像だそうな。

立体曼荼羅を中心に拝観して来た。出品目録を見て立体曼荼羅が第2会場に展示されていることを知り、まずは第2会場へ。こちらの入口には国宝「兜跋毘沙門天立像」がすっくと立っていた。その昔、平安京の入口羅城門に祀られていたと言われる毘沙門天。鎧を纏い、右手には戟を持ち、邪心ある者は入れないぞという雰囲気だ。8年前にここで開催された『空海と密教美術展』では展示されていなかったと思う。私は初めての鑑賞で、唐から招来し我が国に伝来した彫像だそうな。 五大虚空蔵菩薩坐像を過ぎると、圧巻の曼荼羅の世界。広い部屋全部をひとつにして全部で15体の曼荼羅が配置されていた。私は曼荼羅といえば平面に描かれた「両界曼荼羅」を思い浮かべてしまうが、空海が東寺講堂に作り上げたのは立体の仏像曼荼羅。当然、東寺講堂とは異なった配置だそうな。

五大虚空蔵菩薩坐像を過ぎると、圧巻の曼荼羅の世界。広い部屋全部をひとつにして全部で15体の曼荼羅が配置されていた。私は曼荼羅といえば平面に描かれた「両界曼荼羅」を思い浮かべてしまうが、空海が東寺講堂に作り上げたのは立体の仏像曼荼羅。当然、東寺講堂とは異なった配置だそうな。 中でも主役は象の背中に座する「帝釈天騎象像」。この仏像のみ撮影可能だった。良くぞ東寺は決断してくれたなと思う。ここもまだ空いていて、正面からあるいは左右からと何枚も撮影した。瞑想しているように見える端正なお顔。

中でも主役は象の背中に座する「帝釈天騎象像」。この仏像のみ撮影可能だった。良くぞ東寺は決断してくれたなと思う。ここもまだ空いていて、正面からあるいは左右からと何枚も撮影した。瞑想しているように見える端正なお顔。 その帝釈天に向かい合う様に、国宝の菩薩坐像・明王立像や持国天・増長天が配置されていた。ひとつひとつ一回りして拝観した。一番奥におわしますのが、宝生如来坐像などの4体の如来。この仏様だけが重文という不思議。1486年の土一揆による火災で失われ、1834(天保五)年に再興されたと知って納得。

その帝釈天に向かい合う様に、国宝の菩薩坐像・明王立像や持国天・増長天が配置されていた。ひとつひとつ一回りして拝観した。一番奥におわしますのが、宝生如来坐像などの4体の如来。この仏様だけが重文という不思議。1486年の土一揆による火災で失われ、1834(天保五)年に再興されたと知って納得。 空海は「密教は奥深く、文章で表すことは困難である。かわりに図画をかりて悟らないものに開き示す」(『御請来目録』)と述べたそうな。悟る悟らないの次元ではないが、今年の秋には東寺講堂も含め京都を訪れようと妻と話している。(写真:休息所から庭を撮影)

空海は「密教は奥深く、文章で表すことは困難である。かわりに図画をかりて悟らないものに開き示す」(『御請来目録』)と述べたそうな。悟る悟らないの次元ではないが、今年の秋には東寺講堂も含め京都を訪れようと妻と話している。(写真:休息所から庭を撮影)