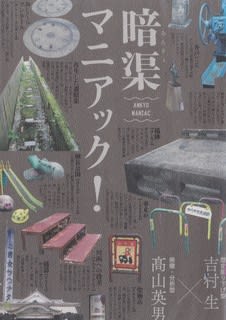

年末から年始にかけて図書館の本は3週間ほど借りられる。この間は勤務は無いし宿泊旅行にも出掛けない。そこで数冊本を借りてきて読み始めている。その中の一冊『暗渠マニアック!』には都内の河川・用水・暗渠が紹介されていて、その一つ項に「もうひとつの藍染川、のものがたり」があった。

年末から年始にかけて図書館の本は3週間ほど借りられる。この間は勤務は無いし宿泊旅行にも出掛けない。そこで数冊本を借りてきて読み始めている。その中の一冊『暗渠マニアック!』には都内の河川・用水・暗渠が紹介されていて、その一つ項に「もうひとつの藍染川、のものがたり」があった。 染井墓地付近の湧水を水源の一つとする谷田川は下流では名を藍染川と変え、不忍池へ注いでいた。その谷田川を道灌山付近で分岐し、トンネルで道灌山下を潜り、西日暮里からの下流は開渠で京成本線沿いに町屋駅を経て荒川(現隅田川)へと注ぐ水路が造られていた。そのことは2012/10/23と2012/10/29のブログに書いていたが、幾つかの宿題を抱えた上で話を終えていた。この解答ともいうべき事柄がこの本では「もうひとつ藍染川」として詳しく紹介されていた。もう一度その暗渠通り(「藍染川西通り」と「藍染川通り」)を歩きたくなり、12月25日(水)に出かけて来た。その様子は次々回にして、この本を頼りにして「もうひとつの藍染川」をまとめておきたい。

染井墓地付近の湧水を水源の一つとする谷田川は下流では名を藍染川と変え、不忍池へ注いでいた。その谷田川を道灌山付近で分岐し、トンネルで道灌山下を潜り、西日暮里からの下流は開渠で京成本線沿いに町屋駅を経て荒川(現隅田川)へと注ぐ水路が造られていた。そのことは2012/10/23と2012/10/29のブログに書いていたが、幾つかの宿題を抱えた上で話を終えていた。この解答ともいうべき事柄がこの本では「もうひとつ藍染川」として詳しく紹介されていた。もう一度その暗渠通り(「藍染川西通り」と「藍染川通り」)を歩きたくなり、12月25日(水)に出かけて来た。その様子は次々回にして、この本を頼りにして「もうひとつの藍染川」をまとめておきたい。

道灌山下で分岐した水路は1915(大正4)年から工事が開始され1918(大正7)年に完成した。それ以前、藍染川は谷中や根津あたりで度々氾濫しその水害は深刻だった。その対策として考えられたのが三河島方面に大排水路を設けることだった。

台東区や文京区の水害を減少するために荒川区(当時の三河島区)が犠牲になるこの工事について『新修荒川区史』には次のように書かれている。「台東区方面の溢水のための困惑を救うため、わざわざ区内に下水を設定し荒川に導くという事業で、これが現況においてはむしろ区民にマイナスの作用をしている。(中略)三河島区民を犠牲にして東京市民のためをはかったものであったといい得るのである」と。 造られた当時の流路を現在地図(右図)で説明すると、A地点(道灌山下)からB地点の西日暮里駅付近まではトンネル。そこからはほぼ京成本線に沿ってB→C(新三河島駅)→D(町屋駅)→E(町屋斎場前)→と進み、最後はFで隅田川に注いでいた。(Eで現「三河島水再生センター」方面へも分流していたらしい)。

造られた当時の流路を現在地図(右図)で説明すると、A地点(道灌山下)からB地点の西日暮里駅付近まではトンネル。そこからはほぼ京成本線に沿ってB→C(新三河島駅)→D(町屋駅)→E(町屋斎場前)→と進み、最後はFで隅田川に注いでいた。(Eで現「三河島水再生センター」方面へも分流していたらしい)。

B地点から下流は開渠だったが、全てが暗渠化されたのは1960(昭和35)年だった。暗渠の上側は自動車が通れる通路となり一時は「暗渠通り」と呼ばれたが、現在ではB⇔明治通り間は「藍染川西通り」、明治通り⇔F間は「藍染川通り」と名称変更している。一方、暗渠の内側は「藍染川幹線」と名付けられている。当初「谷田川排水路」と、そつけない名を付けられていたが、現在では、哀惜を込めてか“藍染川”は荒川区内の道路名と暗渠名にその名を留めている。

最新の画像[もっと見る]

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

1年前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

1年前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

1年前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

1年前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

1年前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

1年前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

1年前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

1年前

-

5年ぶりの草津(その1)

1年前

5年ぶりの草津(その1)

1年前

-

5年ぶりの草津(その1)

1年前

5年ぶりの草津(その1)

1年前

-

5年ぶりの草津(その1)

1年前

5年ぶりの草津(その1)

1年前

-

妻の一周忌

1年前

妻の一周忌

1年前

-

孫の七五三で音更へ

1年前

孫の七五三で音更へ

1年前

-

孫の七五三で音更へ

1年前

孫の七五三で音更へ

1年前