今日は、小野市S氏宅でのオーディオオフ会です。

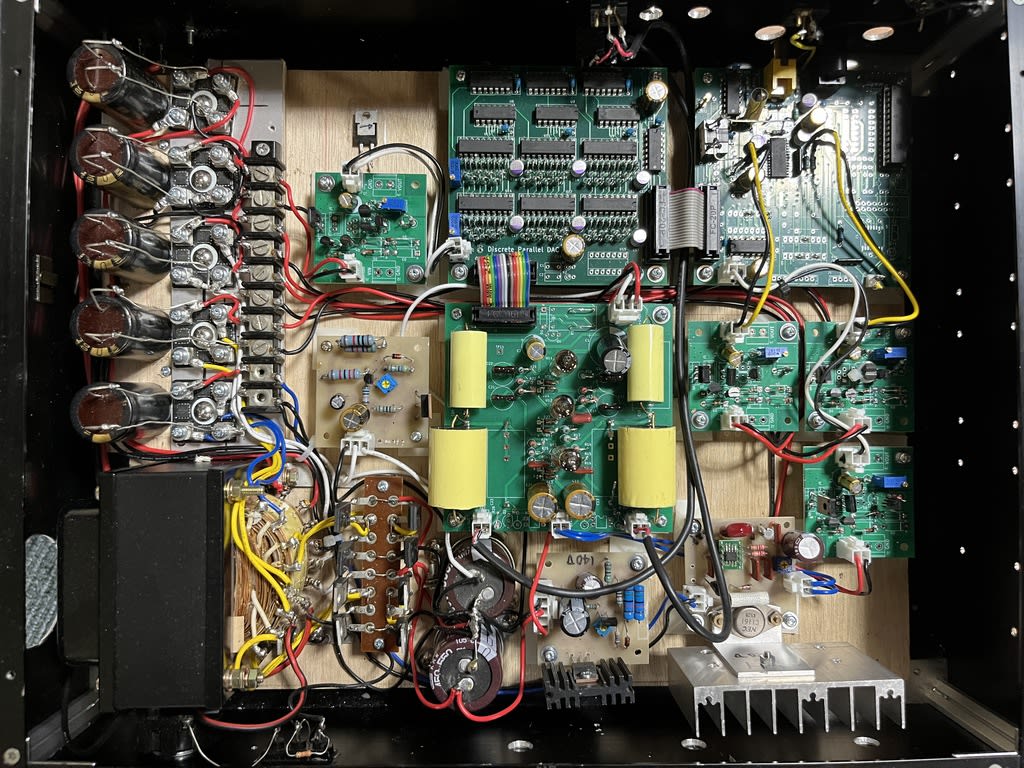

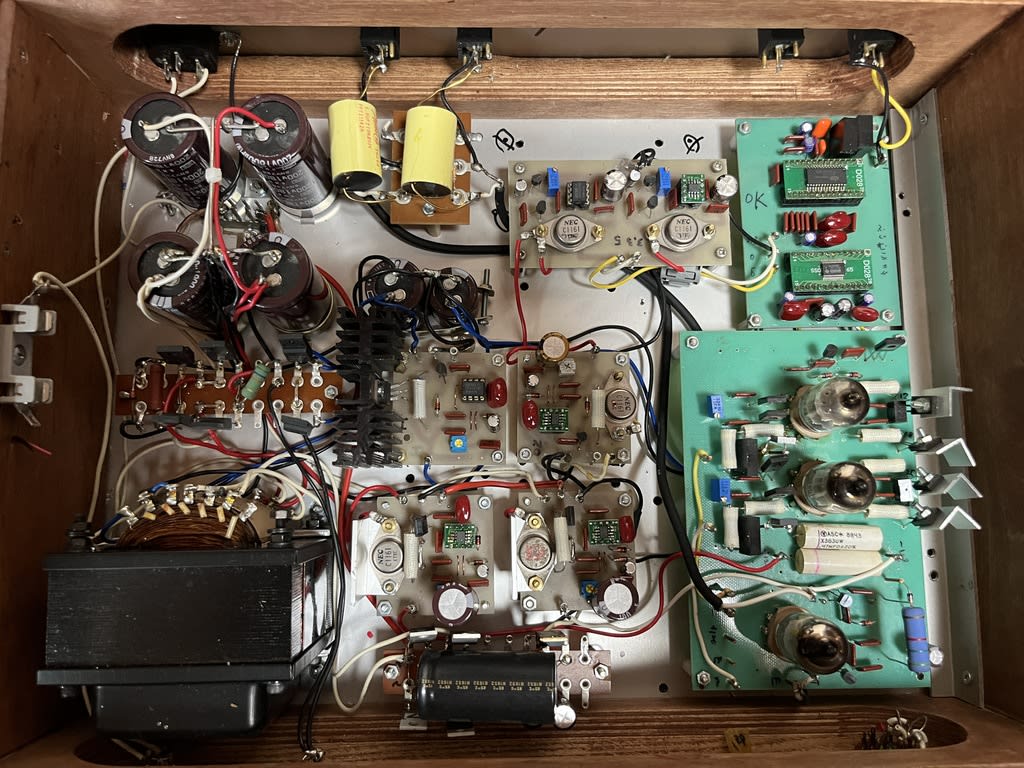

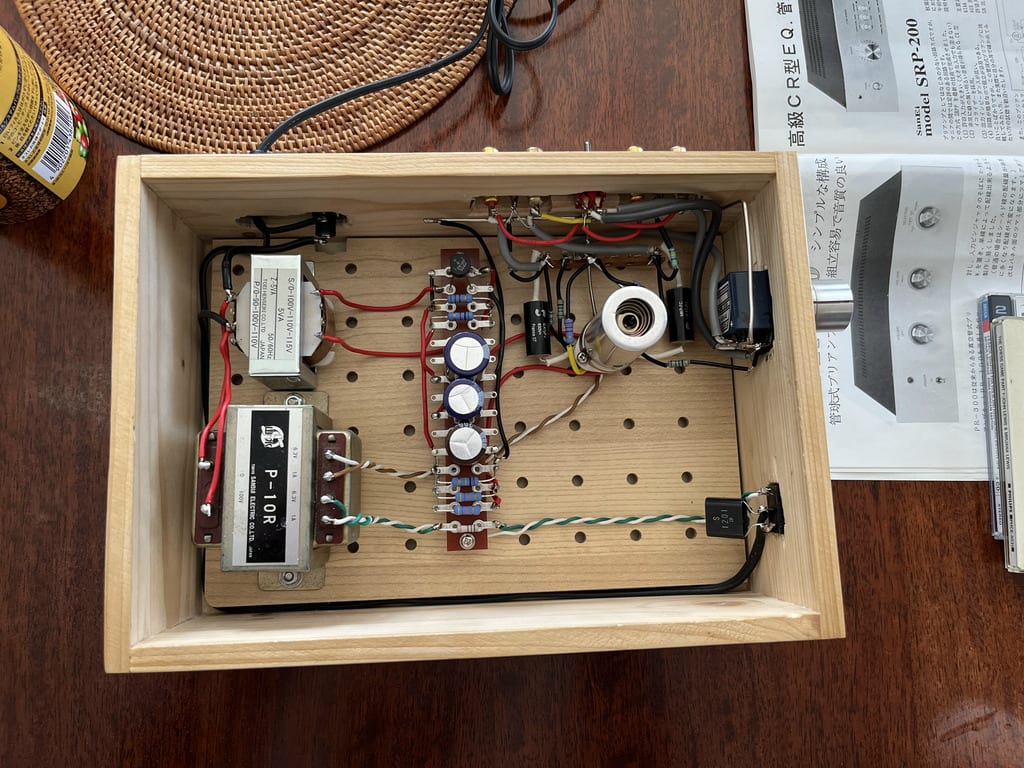

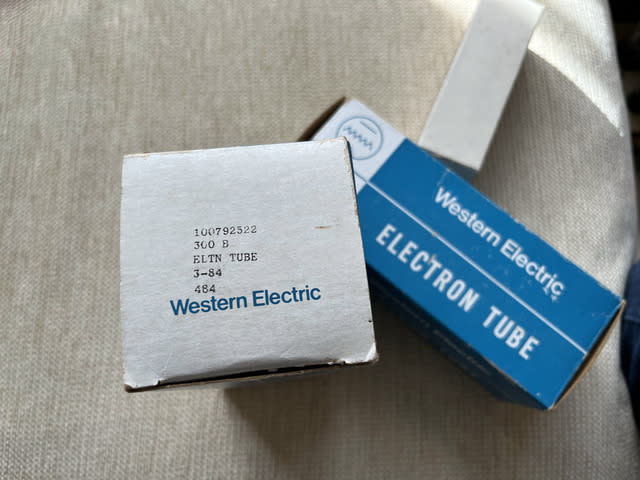

今日のエントリアンプは少なく、西宮のH氏作KT-88シングルと拙作の6258単管シングルの2つでした。

また、MJのスピーカ製作記事の執筆や最近関連の本を出版されたS氏も来られるので、お借りしていた小型スピーカの返却、かつ、出来れば適価でお譲りいただけないかと思ってスピーカも持参しておりました。

まずはアンプの試聴ですが、まあ、いつものようにKT-88は高域も伸びていうことない、地獄耳の伊丹市のYさんも6528は高域がいまいち、とのことでしたが、自分も確かにそれは納得。比較すると分かるのですがなんか高域に伸びやかさがない。スピーカのS氏も同意見でした。

その後、スピーカをS氏の小型スピーカに交換。

このスピーカがすごいスピーカで、鳴らしていると、上記写真にある3つのスピーカシステムのうちどれがなっていのかわからなくなるくらいの実力。

今一番大きいスピーカがなっているといわれれば、ほう、とうなずくほど、自然ななりっぷりです。たかが12㎝のスピーカとは思えません。口径の小さいスピーカにありがちな、「小さいスピーカがなっている感」が全然ないのです。

今日は、12人もの参加者がいたのですが、皆その音に絶賛でした。そして脆くも購入の夢は砕け、しばらくはS氏の手元で愛機として愉しまれるそうです。

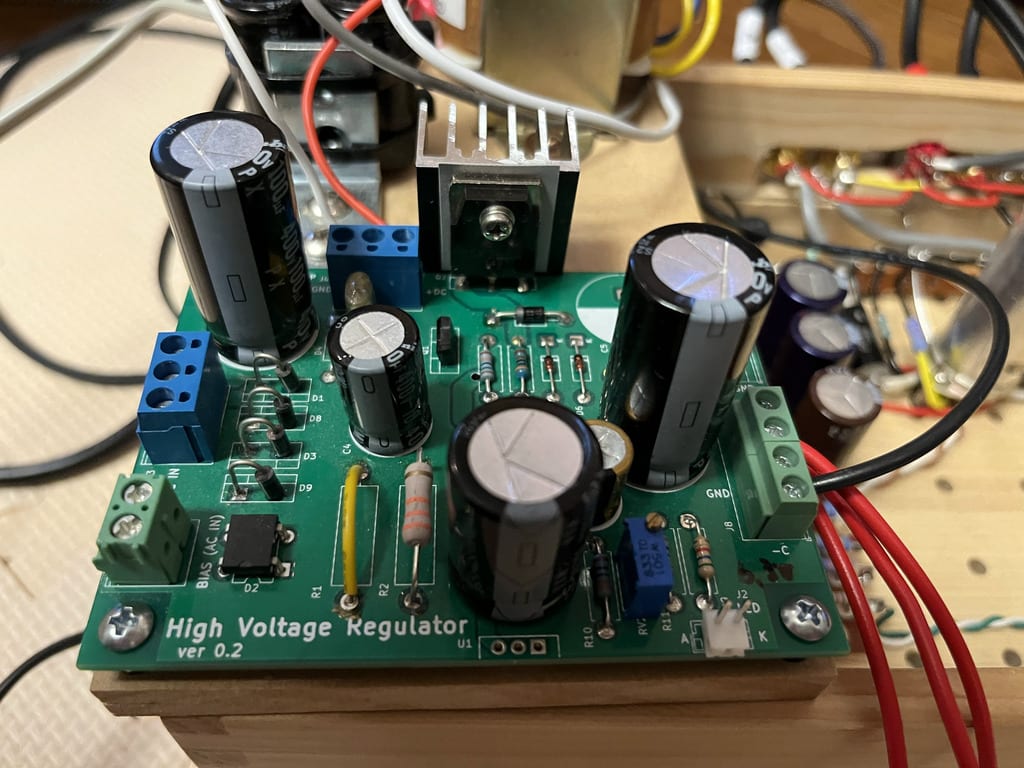

が、ここで地獄耳のY氏が突然、6528アンプの出力トランスの位相は大丈夫か?と。

この位相については、以前も指摘があったのですでに修正していたつもりだったのですが、かなり前だったので自分もどういう風に直したっけ???と思って曖昧な返事をしていたところ、実際の接続を確認することに。

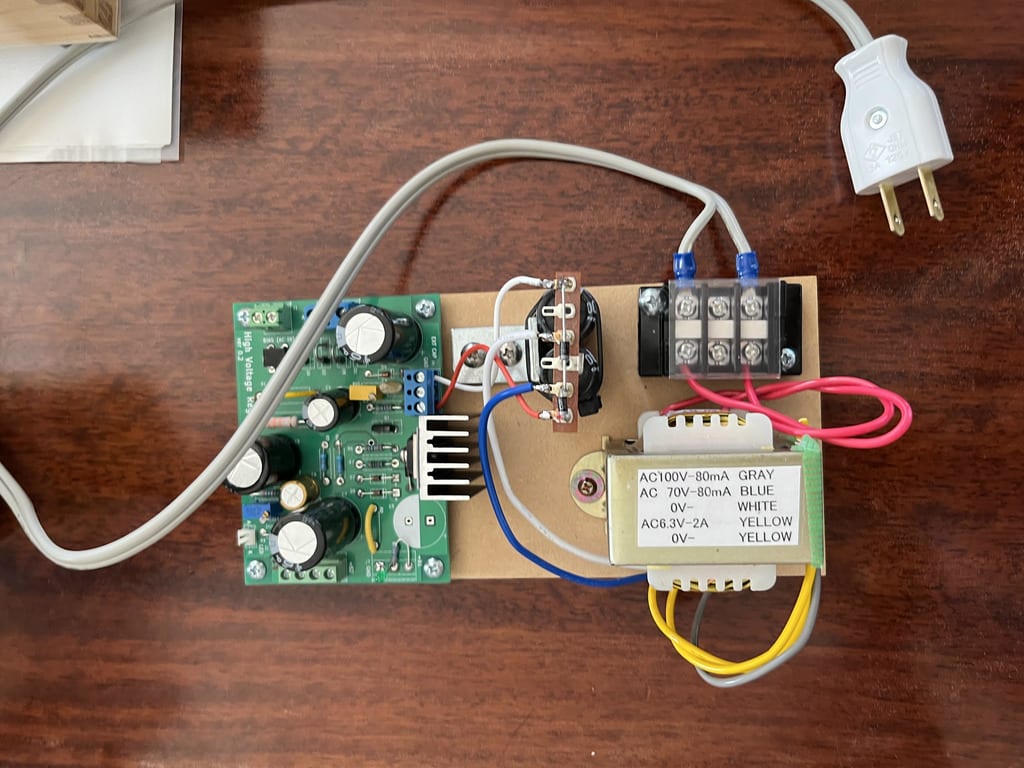

使用しているトランスは旧TANGOのXE-20Sですが、このトランスは3段アンプ向けに作られているということで、1次側と2次側の極性が逆になっているのです。

しかも1次側はトランスのラベルに記載のように、P端子は球のプレートに、B端子はB電源につながないといけない様なのですが、私の方はそんなこと気にもせず、PとBの接続を逆にして位相を2次側に合わせていたのでした。

この指摘を受け、早速修正。1次側を元通りに修正し、2次側のHOT・COLD側を入れ替えました。

再度、小型スピーカにつないで鳴らしてみたところ、音の傾向が確かに変わりました。高域の伸びが良く、かつ低域もしっかりしてかなりまとまった音が出るようになったのです。スピーカのS氏いわく、「6528の方が高級機の様」と先ほどの評価とはかなり変わりました。そして地獄耳のS氏もこちらの方が良いと6528推しです。

帰宅後、自分も家のシステムで聞きながらこのブログを書いているのですが、昨日の音とは違い、高域がのびやかでまろみがある音になっているのにびっくりです。

この理由は何だろうと素人なりに考えましたが、自分の予想では、1次側の巻線が鉄心に近い方と遠い方で、近い方をB端子にしてしまうと、交流的にアースされるので信号が鉄心に届きにくいのではと考えています。鉄心に近い巻線からではなく鉄心から離れた外側の巻線から磁界を受けていることになり、必要な信号が失われているのではないかと。

というようなことを若干ですがLINEでもやり取りし、結局誰もトランスの巻線構造をわかっていないので結論は出ず。

がしかし今日は大きな収穫がありました。ちゃんと知識思ってトランスの接続をしなくては!と。