今日は、完成を目指します。結果としては音質確認まで進みましたが、結末やいかに・・・

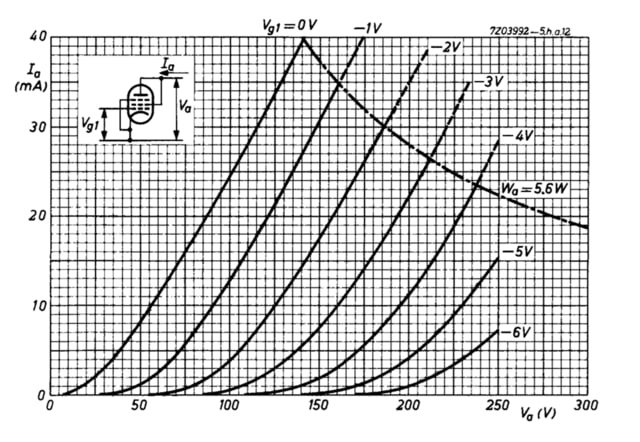

まずは、電圧増幅段が正しく動作するか確認です。

結構いい加減に設計したので、ちゃんと差動増幅しているのか確認を行いました。

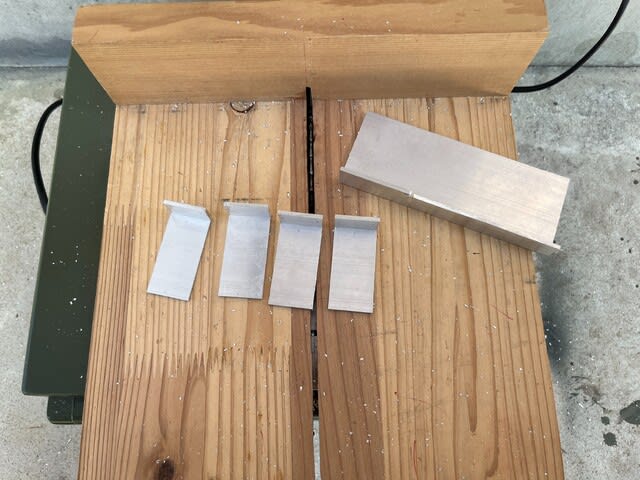

写真ではわかりにくいですが、電圧増幅段に実際に電圧をかけてみます。そして定電流回路がきちんと働くか、また設計値と同じ電流を流してみて差動増幅しているのか確認してみます。

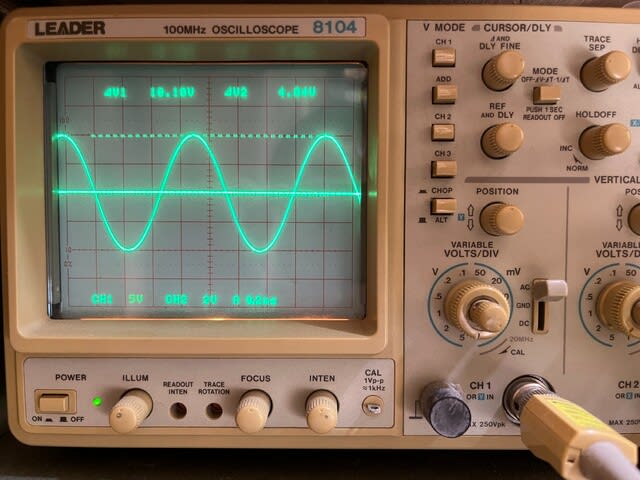

上記写真のようにオシロのプローブを2ch分出力につなぎ、テスターで電流値を見ながら調整します。

その結果、2本分で5mAの電流を流し、きちんと差動増幅が出来ていることが確認できました。

上記写真では結果しか載せていませんので簡単な様ですが、実は、定電流回路にミスがあったり、配線にミスがあったりと色々不具合を直してようやくこの出力が出たところです。

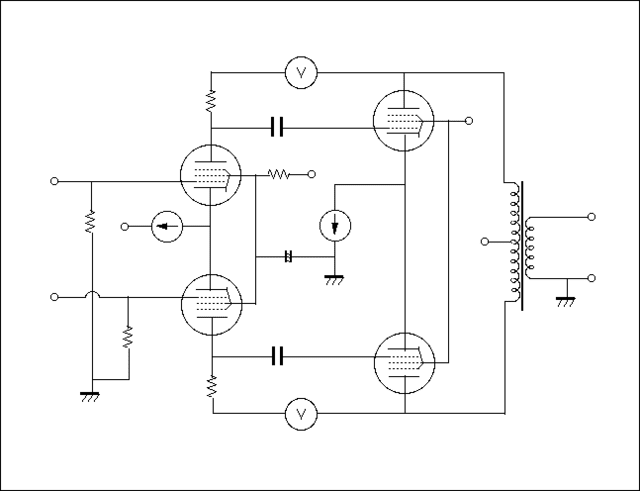

電圧増幅段がほぼ出来たので、今度は出力段を製作します。

配線に当たり、電圧増幅段の定電流回路や電圧調整回路が載っている基板の場所が悪いことに気が付き、位置を変えました。

そして、出力段の定電流回路と電圧増幅段のバイアス電源回路が載っている基板を載せます。

一応これで配線は完了です。

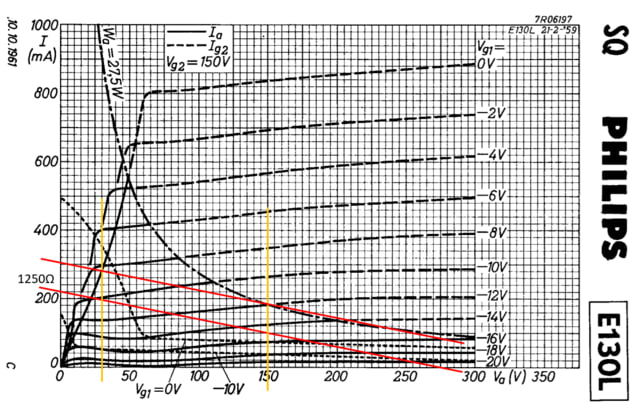

早速火入れです。出力段の動作確認も実施し、定電流回路を調整して2本分で200mAとします。

1W出力としてみましたが、きれいな正弦波が出ています。

では、音質確認をしてみます。どんな音が出るのかこの瞬間はいつもワクワク・ドキドキです。

いつも聴き慣れているCDで音楽を鳴らしてみましたが・・・

音はきれいな音ですが、うーん・・・何か物足りないなーという感じです。音が何かすっきりしすぎていて全く面白くない音のように思えます。

これはモノラルだからかな?と思い、比較のために別のアンプをモノラルで鳴らしてみました。

右側は謎のアンプですが、音はお気に入りの音です。こちらはビーム管のシングルアンプです。

音はやはり、シングルアンプの方が数倍良いです。プッシュプルの方はなんだかそっけない音がします。

そんな状況なので、もう片方を作るかどうか悩むところです。