あけましておめでとうございます。

今回の年末年始も音が良いですが、年末に風邪をひいて体調が悪いので、

ここ最近は音が良くなってきている紅白歌合戦が、今回はどのくらい音が良くなったのか分かりませんでした。

また、連休明けの録画放送となった昨年を除き、毎年音が素晴らしく良いウィーンフィルニューイヤーコンサートも、

音の良さがそこまで分かりませんでした。

今のところ一番音が良かったのは連休初日の12/26(土)でした。

昨日1/4に妻が実家に帰省して私一人なので、体調が若干回復したこともあり、

音が素晴らしく良いピンク・フロイドの THE DARK SIDE OF THE MOON MASTER TAPE COPY(

関連記事)と、

キング・クリムゾンの Red 50周年記念盤(

関連記事)を大音量で聴きました。

これらの音の良さがかなり分かるまでに体調が回復したことが確認できたので、

一念発起して年末に断念したベートーベンの第九を聴くことにしました。

フルトヴェングラーのバイロイトとクリュイタンスのベルリンフィルで迷いましたが、

クリュイタンスのベルリンフィルにしました。

クリュイタンスのベルリンフィルとの第九は、

ベルリンフィル初のベートーベン交響曲全集の中の最初期の録音(1957年)です。

当時のベルリンフィルは、フルトヴェングラーが急逝し混乱が続く中、

後任となったカラヤンがまだ団員と信頼関係を築けていないという理由で、

それまでにベルリンフィルとの仕事の実績があり団員からの信頼も得ているベルギー人指揮者の

クリュイタンスに白羽の矢が立ったようです。

そこまで急いでベートーベン交響曲全集を録音しなくてもよいのにと思うのですが、

フルトヴェングラーがいなくてもベルリンフィルは安泰だという、

アピールのために必要だったのかもしれません。

世の中のオーディオ機器がモノラルからステレオに切り替わっていっている時期であり、

録音はステレオで行われました。

但し、この第九に関しては、当時のLPレコードのリリースは、まずモノラル盤が出て、

しばらく後にステレオ盤が出たようです。

このステレオ盤の発行枚数がかなり少なかったようで、現在のステレオオリジナル盤の中古流通価格は

20万円からとなっているようです。

こんな金額を出してでも欲しい人が一定数いる理由は、その音の良さです。

1970年代初頭頃までの録音とマスタリング及びカッティング技術は、魔法といってよいもので、

音楽のエッセンスをLPレコードという制限が非常に大きいメディアに閉じ込めるために、

様々な細かいノウハウが編み出されたようです。

現在では失われてしまった技術と言ってよいでしょう(

昔の記事とコメント欄でこの辺りのことを考察していますので、

よろしければご確認ください)。

それらの技術の積み重ねにより、当時のレコードの音は、

もちろん全ての盤がそうではありませんが、

優れた技術者が手掛けたものは、しかるべき装置で聴くと、

現在のデジタル機器では再現不可能と思えるくらいの次元の違う音です。

縁があって何年か前に、このクリュイタンスの第九のステレオオリジナル盤を聴く機会に恵まれました。

持ち主のお金持ちっぷりときたら妬ましかったです。

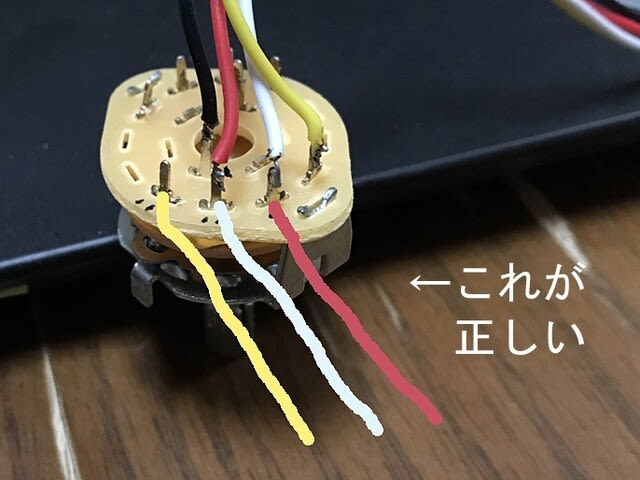

3種類のSPUで聴き比べをしたのですが、私が持ち込んだ SPU Maister AE では、

演奏者一人ひとりの意思が見える程に、演奏のアーティキュレーションが細やかに分かりました。

凄まじい録音とプレスのクオリティ、それにより明らかになった凄まじい演奏に驚きました。

他の2本のSPUも普通でないもの(1本はジュピターオーディオでメンテナンスした中で最上レベルのもの、

もう1本は放送局用のもの)であり尋常でない再生音でしたが、ここまでの表現はできなかったので、

改めて私の SPU Maister AE の凄さを確認しました。

カートリッジは非常にバラツキが大きい機器であり、一般に流通しているものの中にも

とび抜けたものがある顕著な例ですが、SPUで至高とされる放送局用モデルより優れていたというのは

この時一番の驚きでした。

この SPU Maister AE を入手できていなければ、いくらカートリッジにお金をつぎ込んでいたか分かりません。

運が良かったと思います。

このときのお金持ちの方の装置の詳細は身バレしますので秘密ですが、

トーンアームはRMA309、

アンプは真空管の普通でないもの(91B等のカビの生えたアンティークではありません)、

スピーカーは欧州のフルレンジでした。

さて、長々とオーディオの話をしてしまいましたが、

もちろん私はオリジナル盤LPを持っていません。

今回聴いたのは、激安ベートーベン交響曲全集5枚組2000円のCDです。

上述のとおり録音自体は非常に優れていることが分かっているので、

せめてCDで聴きたいと思い購入したものです。

この全集の中では偶数番の交響曲の評価が非常に高く、特に6番田園は、

数多の田園の中でも最上とする人が多い名演中の名演です。

第九はオリジナル盤より後にリリースされたLP盤の質があまり良くなかったのか、

上述の凄さが伝わっていないようで、

悪い評価はありませんが、良い評価もあまり見かけません。

特に第九は演奏時間が長いため無理をしてLP1枚に収めることが多く、

そのため音質がトレードオフされたことも最大の原因だったと思います。

でもCDではそんな心配はありません。

マスタリングさえ間違わなければ。

この全集のマスタリングは頑張っていると思います。

オリジナル盤の凄まじさは片鱗しか分かりませんが、演奏の凄さは伝わります。

オリジナル盤を聴いたことがある補正も大きいとは思いますが、

私の中ではフルトヴェングラーのバイロイトと並ぶ、名演です。

正座をして聴いたので、新年早々疲れました。

宝くじを当てて、金に糸目を付けず状態の良いオリジナル盤を手に入れたいと

新年の誓いを立てました。