リーガロイヤルホテル大阪の吉岡幸雄氏の講演に参加してきました。

綺麗な色の反物やかさねの着物、染色の材料などが展示してありました。

印象的だったのは「時にあひて」という言葉でしょうか。

平安時代では微妙な四季の恩恵を受けて

その細やかな移ろい感覚をも大切にしたという事です。

その細やかな移ろい感覚をも大切にしたという事です。

それが衣装でも、「時にあひて」と良しとされます。

イギリスに講演に行かれた時にあちらの気候でしょうか、

紅葉が次の日にはあっという間に散ってしまい、すぐに冬になってしまった。

これでは、そういう感覚を理解しにくいと言われていました。

紅葉が次の日にはあっという間に散ってしまい、すぐに冬になってしまった。

これでは、そういう感覚を理解しにくいと言われていました。

日本のように、紅葉がもう散るか、まだ散らない、やっと散った、

散った後の美しさ、その上に雪が降るという

そういう美しさを愛でる事は出来ないと。

散った後の美しさ、その上に雪が降るという

そういう美しさを愛でる事は出来ないと。

四季に恵まれている日本では、そういう移ろいまで美しく感じる事が出来るが、

四季の少ない海外ではその細やかな感覚がわからないようとも。

四季の少ない海外ではその細やかな感覚がわからないようとも。

たしかに菊でも移ろい菊を平安時代は愛でていましたね。

同じ紅葉のかさねでも様々なものがあるように、

最初は青色が混じり、だんだん赤くというかさね色もあります。

最初は青色が混じり、だんだん赤くというかさね色もあります。

料理でも同じ事、日本は非常に四季を意識して

葉などのあしらいも季節にあったものが使用されますね。

葉などのあしらいも季節にあったものが使用されますね。

そういう細やかな感覚が日本人の特権かもしれません。

春には春の色、春でも早春と中ごろでは色も違っているという事、

現代の日本人よりはるかに優れた感覚を持っていたと言われていました。

もっとも四季にあわせて衣装を着るのは、貴族の財力があっての事です。

現代の日本人よりはるかに優れた感覚を持っていたと言われていました。

もっとも四季にあわせて衣装を着るのは、貴族の財力があっての事です。

今回、草木染めのDVDをを見せてもらい、

紅色や紫色の染めに大変労力を費やしておられる事にも驚きました。

紅色や紫色の染めに大変労力を費やしておられる事にも驚きました。

紫草の根っこをたたいてしぼった汁は次の日には使えない。

濃い色を出すには何日もかけて朝から同じ工程で染めるそうです。

濃い色を出すには何日もかけて朝から同じ工程で染めるそうです。

紅花も、この冷たい水の時期にすると1番美しい色が出るから、

毎日同じように水でもんで色を出し、日数をかけて濃い色に染める。

大変な労力と財源がなくては濃い色は染められません。

毎日同じように水でもんで色を出し、日数をかけて濃い色に染める。

大変な労力と財源がなくては濃い色は染められません。

だから紫色や紅色は誰でも着られる色ではないのですね。

枕草子でも紫のものはすべてめでたしといっています。

源氏物語も紫ですね。

枕草子でも紫のものはすべてめでたしといっています。

源氏物語も紫ですね。

それゆえ、禁色・許し色などという色があった事にも納得しました。

それにしても、染めの材料も貴重であるという事、

紫草は武蔵野のあたりによくはえていて、それをよしとし、

税として取り立てて染色していたそうです。

刈安は、今も伊吹山からもらうそうです。

紫草は武蔵野のあたりによくはえていて、それをよしとし、

税として取り立てて染色していたそうです。

刈安は、今も伊吹山からもらうそうです。

また和歌などの古典文学から、その染色の材料を探しあてるという事にも驚きました。

平安時代の衣装は実際には見られません。

正倉院や能の衣装なども参考にされるそうです。

正倉院や能の衣装なども参考にされるそうです。

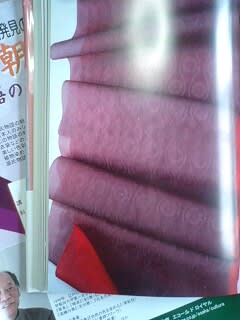

画像は源氏物語の色より。玉鬘のいわゆる絹配りという所の衣装。

本物の反物で説明をされていました。

紫の上に源氏が選んだ紅梅の葡萄(えび)染めに今様色。

とても綺麗でした♪

桜のかさねや紅梅のかさねもありました。

本物の反物で説明をされていました。

紫の上に源氏が選んだ紅梅の葡萄(えび)染めに今様色。

とても綺麗でした♪

桜のかさねや紅梅のかさねもありました。

1番好きな色の場面は野分だそうです。

夕霧が台風のお見舞いに秋好中宮を訪れる巻。

几帳も風で飛び、全体があらわになるなか

中宮の庭で童女達が乱れた花を手入れしている。

童女にでさえ、

時にあひて(その季節に合った)色を着せている秋好中宮の素晴らしさ。

夕霧が台風のお見舞いに秋好中宮を訪れる巻。

几帳も風で飛び、全体があらわになるなか

中宮の庭で童女達が乱れた花を手入れしている。

童女にでさえ、

時にあひて(その季節に合った)色を着せている秋好中宮の素晴らしさ。

教養というのでしょうね~

そしてこの時代は色が鮮やかであるという事もいわれていました。

ホテル内で

レクラの和の輝きという源氏物語をイメージにしたチョコレートを買って帰りました。

美味しいです^^

レクラの和の輝きという源氏物語をイメージにしたチョコレートを買って帰りました。

美味しいです^^