どうして 仙厓和尚 に繋がったか忘れたけれど、私はこの頃 仙厓和尚 が好きだ。

仙厓義梵(せんがいぎぼん) : 禅僧で禅画家

仙厓義梵(せんがいぎぼん) : 禅僧で禅画家

画風も画賛も好きだ (^^) いろいろ読んでいると画狂老人と言われた葛飾北斎に似てるところがあるなぁと思う。

日本で最初の禅宗のお寺である博多の聖福寺の住職で、本山から最高位の紫衣を与えられても断り続け生涯 黒の袈裟で通したと言うことだ。

身分を問わず多くの人から慕われて「 仙厓 義梵」から「 仙厓和尚 」いつしか「 仙厓さん 」と呼ばれるようになったそうだ。

越後の良寛さん 、 博多の仙厓さん と表現されることも多い。

日本で最初の禅宗のお寺である博多の聖福寺の住職で、本山から最高位の紫衣を与えられても断り続け生涯 黒の袈裟で通したと言うことだ。

身分を問わず多くの人から慕われて「 仙厓 義梵」から「 仙厓和尚 」いつしか「 仙厓さん 」と呼ばれるようになったそうだ。

越後の良寛さん 、 博多の仙厓さん と表現されることも多い。

鶴ハ千年 亀ハ万年 我ハ天年

六十才は人生の花

七十才でお迎えがきたら「留守だ」と言え

八十才でお迎えがきたら「まだ早すぎる」と言え

九十才でお迎えがきたら「そう急ぐな」と言え

・・・とは仙厓和尚の言葉。

私は五十代、仙厓和尚なら五十才は何と言っただろうか・・・。

五十才は人生の蕾 と言っておこうっと (^m^ゞ

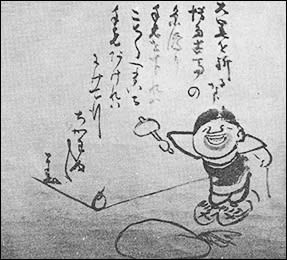

龍門の滝 見ろ見ろ まけた まけた

龍門とは同時代の知識人松永子登のこと。

子どものようなおしっこ競争をして、勢いで仙厓さんは負けた負けたといっているが

しかし落とし場所は仙厓さんが決まっていて、本当は自分の勝ちといっている。

大黒を祈るなら博多ごまの糸わたり 手もとを下げれば此方へまいる

手もとをあぐればにげていく ちがわぬ ちがわぬ

無心に祈れば大黒はきてくれるが、そうでなく高うとまれば逃げていく。

恵比寿 「 祝ふた々々」

大黒天 「 日本一云福大黒 」

堪忍柳画賛

気に入らぬ 風もあろうに 柳かな

小説『 海賊とよばれた男 』のモデルになった出光興産の創業者の出光佐三さんが自分の写真を求められてもそうはせず

その代わりに各事業所に掛けさせた仙厓和尚の書画だ。

吹き付ける風の中には耐え難い風もあるだろうが、柳はいずれの風をもさらりと受け流してやり過ごす。

仙厓の感性は柳の姿にも人生の手本としての教訓を読み取り、我慢できないこともじっと堪え忍ぶことの肝要を説く図としてまとめあげた。

それは処世訓であるばかりでなく、禅の修行にも重要な忍辱の教えに通じる仏教の根本の教えでもある。と解説されている。

が、四女さんには「 男尊女卑が背広を来たような人」と酷評もされている (;^_^A

森田療法の森田正馬先生は患者さんの指導にこの堪忍柳の句を引用し 「今度あの風が吹いたら、こんな風になびいてやろう」

とかいう態度が少しもなく、柳の枝は、その弱いがままに、素直に境遇に従順であるから、風にも雪にも

柳の枝は折れないで、自由自在になっているのである。 「自然に服従 境遇に柔順・従順」

と述べて、症状はあっても仕方なしに仕事をしていれば神経症がよくなっていくと説かれている。 「外相整いて 内相自ら熟す」

その代わりに各事業所に掛けさせた仙厓和尚の書画だ。

吹き付ける風の中には耐え難い風もあるだろうが、柳はいずれの風をもさらりと受け流してやり過ごす。

仙厓の感性は柳の姿にも人生の手本としての教訓を読み取り、我慢できないこともじっと堪え忍ぶことの肝要を説く図としてまとめあげた。

それは処世訓であるばかりでなく、禅の修行にも重要な忍辱の教えに通じる仏教の根本の教えでもある。と解説されている。

が、四女さんには「 男尊女卑が背広を来たような人」と酷評もされている (;^_^A

森田療法の森田正馬先生は患者さんの指導にこの堪忍柳の句を引用し 「今度あの風が吹いたら、こんな風になびいてやろう」

とかいう態度が少しもなく、柳の枝は、その弱いがままに、素直に境遇に従順であるから、風にも雪にも

柳の枝は折れないで、自由自在になっているのである。 「自然に服従 境遇に柔順・従順」

と述べて、症状はあっても仕方なしに仕事をしていれば神経症がよくなっていくと説かれている。 「外相整いて 内相自ら熟す」

指月布袋画賛

仙厓義凡(1750~1837)は臨済宗古月派の僧。日本最古の禅寺である博多聖福寺の住職として活動した。

禅の境地をわかりやすく説き示す軽妙洒脱でユーモアに富んだその書画は、人々に広く愛されてきた。

出光コレクション第1号となった「指月布袋画賛」をはじめ、国内最大のコレクションは約1000件を数える。とある。

禅の境地をわかりやすく説き示す軽妙洒脱でユーモアに富んだその書画は、人々に広く愛されてきた。

出光コレクション第1号となった「指月布袋画賛」をはじめ、国内最大のコレクションは約1000件を数える。とある。

□△○画賛

この画には「 扶桑最初禅窟(日本最古の禅寺)」と落款があるだけで解説となる言葉がない。

そうだから 勝手に解釈してみた (^人^) シツレイシマス

○は禅では悟りを表すものだから、やがて角がとれて悟りに至る。「我もまた 森羅万象の ひとつなり○」 な~んちゃって (^m^ゞ

いつかブログに書きたいな~と思っていた仙厓和尚さんのこと。

まだ書き足りない気もするけど、まずは気が済んだ (^人^) 合掌♪

そうだから 勝手に解釈してみた (^人^) シツレイシマス

○は禅では悟りを表すものだから、やがて角がとれて悟りに至る。「我もまた 森羅万象の ひとつなり○」 な~んちゃって (^m^ゞ

いつかブログに書きたいな~と思っていた仙厓和尚さんのこと。

まだ書き足りない気もするけど、まずは気が済んだ (^人^) 合掌♪

ほんとうにそれぞれの時代場所で後の人に感銘を与える人っているんですね

か、か、か、亀も今の時代の人にはくそみそでも

そ、そ、そ、そのうち すごい人がいたんだよ~ってなるかな

な、な、な、なりそうもないのは確かだね

えいえいお~~~ なんのこっちゃ

生きてれば ただ生きている それだけの 秋がきたなら 秋にまかせて

う~~~~ん 深そうだけど ただのあんぽんたんでした

ユ―モアのある、親しみやすい和尚さんですね

それでいて奥の深い、感慨深いお言葉の数々

50代が、人生の蕾なら、40代ははてさて、何にしましょうか?

『人生の芽』 これはせいぜい30代かな?

ということは、40代は『人生の二葉』 ぐらいでしょうか?

仙和尚さんに聞いてみたいです

あっ、後の人に感銘をね・・・ 私は同じような頃に棺桶に入るからダメですね (;^m^A

亀さんのブログを見て、足跡を残す勇気はない若者が感銘を受けてるかもしれませんよ

そうか~ ちゃらんぽらんでもいいんだ~

生きてることが 生まれてきた意味なんだ

自分の内側に 自分だけの道を作るぞ~

ちゃ、ちゃらんぽらん亀さんありがとう~ (ρ_;) ウグ…

なんてね (^^ゞ

絵を描いてくれと頼みに来る人が多いもんだから

「 うらめしやわがかくれ家は雪隠か 来る人ごとに紙おいてゆく」

ユーモアがあって、親しみやすいですよね。目指すところです、私 σ(^^;)

40代は 人生の二葉か~ いいですね~ (^-^)

仙和尚さんなんて言ったんだろう、私も聞いてみたいな (^人^)