韓国の高齢者10人のうち8人が年金受給なしか2万5千円未満

「生活費」などの理由で61%が「働きたい」 高齢者10人のうち8人は、老後の所得の重要な役割をする年金を全くもらっていないか、月の受給額が25万ウォン(約2万5千円)未満であることが分かった。

貧弱な老後資金が原因で、仕事をする高齢者が増え続けている。

仕事をする高齢者が増え続けている。

|

|

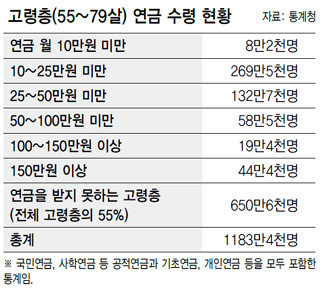

高齢者(55~79歳)の年金受領の現況(資料:統計庁、単位;ウォン、人)※国民年金、私学年金などの公的年金と基礎年金、個人年金などをすべて合わせた統計//ハンギョレ新聞

|

統計庁が24日に発表した「2015高齢者統計」によると、今年55〜79歳の高齢者1183万4000人のうち、公的年金や個人年金を受給している人は532万8000人(45%)であることが分かった。

公的年金とは、国民・公務員・私学・軍人年金と65歳以上の高齢者に支給される基礎年金のことを言う。

年金をもらっている高齢者の中には、受給額が月25万ウォン未満の人が277万7000人(52.1%)で半分を超えた。

月25〜50万ウォン(約2.5~5万円)が132万7000人、

50〜100万ウォン(約5~10万円)が58万5000人、

100〜150万ウォン(約10~15万円)が19万4000人、

150万ウォン(約15万円)以上は44万4000人と調査された。

早期老齢年金や個人年金などは55歳から受給できることを考えると、

年金受給が可能な高齢者の78%は年金を全くもらえないか、年金をもらっていても受給額が月25万ウォン未満に過ぎないことになる。

年金などの老後の所得が貧弱な高齢者は働かざるを得ない。

65歳以上の高齢者の雇用率は昨年31.3%で、最近15年間で最も高い数値を示した。

高齢者は「生活費を補うために」働くと答えた。高齢者の61%は働きたいと言っており、そのうち57%は「生活費」を理由に挙げた。

年金もあまりもらえず、仕事もできない高齢者は貧困層に転落した。

65歳以上の高齢者の相対的貧困率は、2008年の44.1%から昨年には47.4%に3.3%ポイント上昇した。

韓国の高齢者貧困率は、経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で1位だ。

相対的貧困率とは、全人口のうち中位所得の50%を下回る人たちの割合を指す。

高齢者の貧困が深刻なレベルであるにもかかわらず、生計給与など政府が支援する65歳以上の基礎生活受給者は37万9048人にとどまっている。

高齢者の自殺率も深刻だ。

高齢者の自殺率は、1990年の人口10万人当たり14.3人、2000年は35.5人から2005年80.3人、2010年81.9人まで急上昇してから、減少傾向を示しているものの、昨年も55.5人で依然として高い状態だ。

高齢化は急速に進んでいる。

統計庁の推計結果、今年65歳以上の高齢者は662万4000人で、全人口の13.15%を占めた。

高齢人口の割合が14%以上になる高齢社会に近づいているのだ。

コメント 最近の調査では高齢化率が15%を超えた