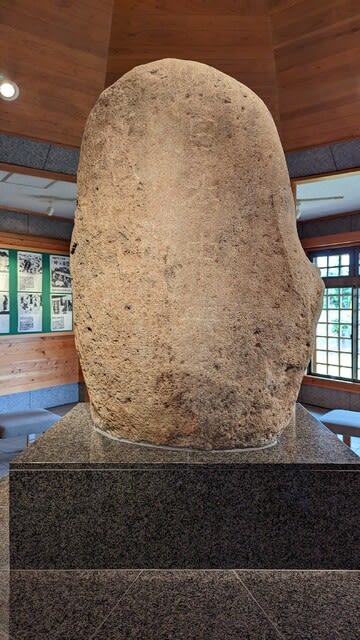

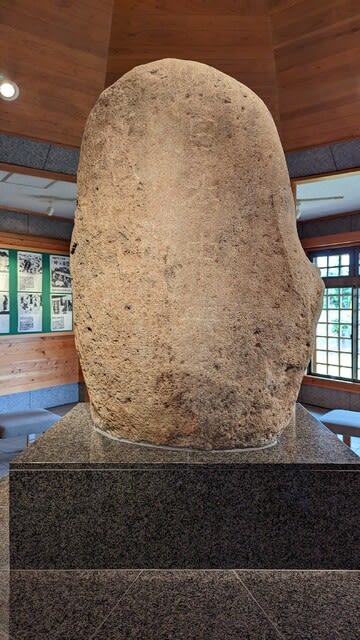

目の前にでっかい隕石がいきなり降ってきたら人は適切な言葉を失うだろう。青森県東北町で「日本中央」の刻印のある巌を見た時、「大きい」とか「凄い」と評するのは間が抜けているし、「へーっ」くらいしか反応できなかった。色、形態が黄土に寸胴と、これぞ古来伝えられてきた由緒ある遺跡という印象から遠かった。大きさを除けば、割と日常的、現実的な物の感じで、抗議を恐れず例えると、廻しを付ければ小錦タイプだった。

何より書体が、著した人物の人となりを体現する味のある書風ではなかったので言葉が詰まった。空海さんのような流麗な筆遣いを期待するわけではないけれど、定規で測ってコンパスの尖った金具で彫った小学生風だったので、感銘するのに一呼吸置いてしまった。世界的に石の遺跡としては英国のストーンヘンジが有名であるけれど、こちらのはストーン変字と呼ばれないか心配してしまう。

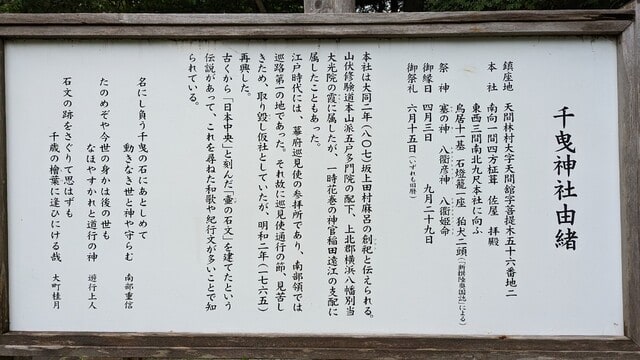

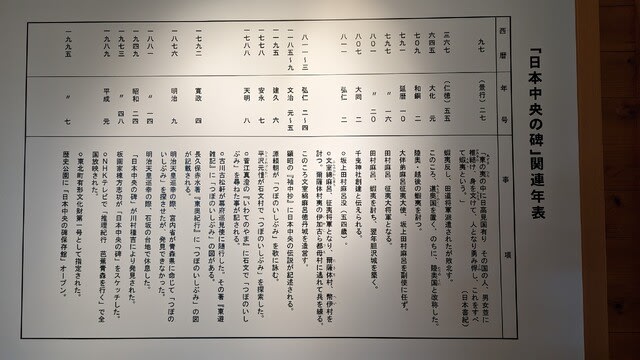

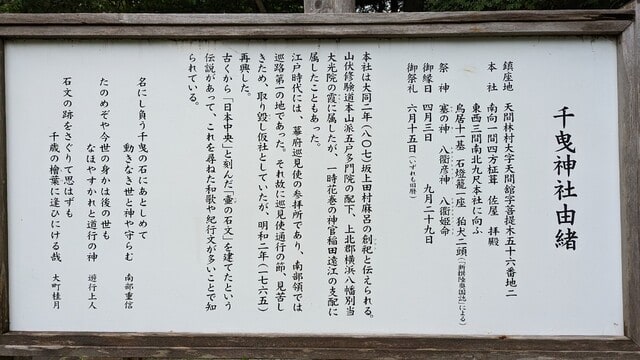

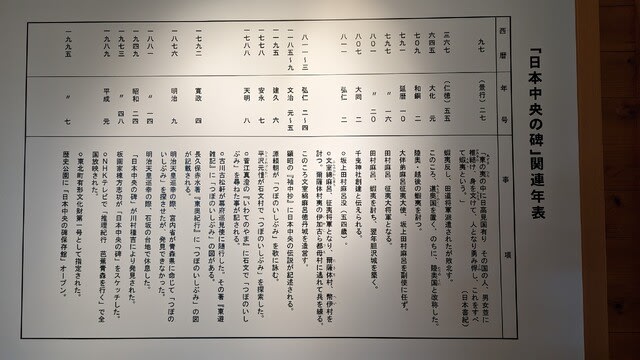

しかし、奇跡的な発見である。秦の始皇帝が徐福に東海に成る不老長寿の実を探し求めさせたように、古来本国の文化人がロマンを抱いた壺の碑(つぼのいしぶみ)が実在したのである。それまでは日本を代表する多くの歌人や俳人に多賀城跡(宮城県)の御堂にある石碑の事だと信じられてきた。ところが1949年に地元で農業を営む川村種吉さんという方が土中から日本中央碑を掘り起こしたのである。だから、平安時代でなく昭和の時代にしても古い出来事なので、自分が知らなかったからと言って、今さら話題にするのは気が引ける。

でも、未だに影響が大きい事としては、古歌に歌われた壺の碑が多賀城の石碑であったかどうかは、かの芭蕉が支持しているにしても、疑問が生じた。もっとも、細かい史実より観光資源が大事なので、何処も撤回したりはしない。ストーンサークルだって世界各地にあるから、全く問題はない。

ただ、史実として少し問題なのは、また坂上田村麻呂なのである。日本中央の文字は田村麻呂公が弓の端の金具を使って書いたという謂れがある。東北の史跡には、TVをつければ吉本芸人のように、同公がしょっちゅう出てくる。私のメールボックスにもやれアマゾンからだとか、ETCカードがどうだとかいった類が毎日20-30本羅列して溜まる。通常の物の中にサラッと紛れ込んでいれば、開封もしようが、詐欺見え見えなので無視してすべて削除する。別に生きていくための人の営為を全否定したりしないけれど、眉唾にならないよう上手くやってもらいたい。

あれこれ言っても日本中央の碑の発見は大事件であるし、存在感は圧倒的である。ただ、解釈が難しいのは日本中央の意味である。日本のへそは岐阜県というのは、誰も歩いて測ったわけではなくても、国土地理院か何かのデータに基づいているのだろうから、異論を唱える人はいない。しかし、青森県東北町が中心という感覚は今の日本の中にはない。日本の国号が使われたのは天武天皇あたりと言われており、その頃からでも割と端の方である。しかし、天武天皇より前に聖徳太子が日の出ずる国として日の本を用いている。これを太陽が昇る根元と解釈すると、日中間では日本になる。しかし、日本国内に目を転じると、京の都より陸奥の方に軍配が上がる。2024年元旦の日の出は京都が7時5分に対し青森県東北町は6時59分である。この6分の違いは、電気がなく、蠟燭と菜種油の時代では、真っ暗闇の中から眩しい陽が差すことは心理的に非常に大きかった思われる。すなわち日出ずる処の本、ど真ん中、中央に東北町があったのである。要するに、神武東征以来、朝廷が肇国の課題としていた東夷蝦夷征伐の到達点、目標の中心の目印として日本中央の碑が打ち建てられたわけである。

火の元を

探りみちのく

討ち征けば

坂の上に在り

つぼのいしぶみ