真鍋淑郎さんをノーベル賞に導いた「現象の本質を見極める力」とは? 誰よりも早く温暖化を予測できた理由

現代ビジネス より 211009 保坂 直紀

日本海海戦「本日天気晴朗ナレ共波高シ」を見事的中させた明治・気象予報官の超技術

日本出身の科学者として、6年ぶりのノーベル物理学賞に輝いた真鍋淑郎さん。

20年前からその栄誉を待望し、取材経験もあるサイエンスライターで、東京大学特任教授の保坂直紀さんに速報レポートを書いていただきました。気候学の世界を半世紀にわたってリードしてきた真鍋さんのすごさとは? 日本の科学界にいま最も必要なものが見えてきます。

⚫︎「熱くなる」ニュース

その日の午後7時ごろ、在宅勤務の仕事をそろそろ切り上げようと思ってメールをのぞくと、新聞社からの速報が。そこには一言だけ「ノーベル物理学賞に真鍋淑郎さん」と書かれていた。10月5日。ノーベル物理学賞の発表日のことだ。

(ノーベル賞・真鍋さんの警告から半世紀! 数値化された温暖化の脅威)

あわてて居間に行き、テレビのニュースをつける。たしかにやっている。

「あ、あの真鍋さんがノーベル物理学賞に決まった。ずっと前から受賞して当然だと思ってたんだ。でも気象分野でノーベル賞は無理って感じだったから……」

そのようすを見た息子は、「珍しく熱くなってるね」と。そう、私は熱くなっていた。ついに来たか……。

いまから20年近くも前、新聞社で科学記者をしていたころのこと。気象学者の真鍋さんがノーベル物理学賞に決まった場合に備えて、原稿を準備したことがある。いわゆる「予定稿」というものだ。

気象学の分野にこの賞が与えられる可能性は「まずない」と思ってはいた。だが、気象のような複雑な自然現象を物理学の方程式を使ってコンピューターで再現する基礎を築き、いまや世界中の科学者が、その手法で地球温暖化の予測計算をしている。

これこそ、まさにノーベル物理学賞ではないか──その思いがかなわぬまま退職して8年。真鍋淑郎・米プリンストン大学上席研究員へのノーベル物理学賞授与が決まった。

近年、熱波や極端な豪雨など、地球温暖化の影響とされる異変が世界各地で顕在化し、地球の将来に対する人々の関心は高まっている。気候予測の基礎を築いた真鍋さんへの授賞決定は、まさにグッドタイミングだった。

⚫︎「気候モデル」のルーツをたどると…

いま、地球の温暖化が進行している。

この8月に公表された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の新しい第6次評価報告書は、二酸化炭素の排出を減らす最大限の努力をしても、いまから20年後の2040年の時点で、産業革命前からの気温上昇は1.5度に達してしまうと予測している。

こうした気候変化の将来予測は、コンピューターによる計算のほかに現実的な手段がない。大気の流れや熱の伝わり方、大気と海のあいだで熱や水蒸気が行き来する過程などを物理の数式で表し、それをコンピューターで先へ先へと繰り返し計算を進めていく。

この数式の集まりと計算のノウハウをまとめて「気候モデル」という。IPCCの報告書は、世界中の気候研究者が書いた気候モデルに関する論文を集約したものだ。

ノーベル物理学賞は、物理学の分野で最も重要な発見や発明をした人に与えられる。狭い意味での学術的な物理学のほか、たとえば集積回路や青色発光ダイオードの発明のように、広く社会に役立つことになった科学や技術に与えられることもある。いずれにしても、その「最初の種」をまいた研究業績が授賞の対象になる。

真鍋さんの授賞理由は、地球の気候を物理式を使ってコンピューター上に再現し、地球温暖化の予測を可能にする道を拓いたことだ。スウェーデン王立科学アカデミーの報道用資料には「現在の気候モデルを開発する基礎を築いた」と書かれている。

いま、世界中の気象・気候学者たちが、独自の工夫を凝らしたそれぞれの気候モデルで地球温暖化のコンピューター予測をしている。そのルーツをさかのぼっていくと、真鍋さんの1960年代の研究成果に行きつくのだ。

⚫︎「あの論文が私のホームラン」

スウェーデン王立科学アカデミーの説明資料でていねいに解説されているのが、真鍋さんが気象学者のリチャード・ウェザラルドと共著で1967年に公表した論文だ。大気中の二酸化炭素が倍増すると、地上の気温が2.36度上昇することをコンピューターの計算で示した。

真鍋さん本人も、「あの論文が私のホームラン」と語っている。

真鍋さんがコンピューター計算で最初に地球温暖化の可能性を指摘した論文。1967年の米気象学会誌に掲載された

二酸化炭素の倍増で気温が上昇すること自体は、スウェーデンの科学者スヴァンテ・アレニウスが1896年の論文で指摘している。

まだコンピューターが存在しなかったアレニウスの時代とは違い、真鍋さんの論文は、現在のコンピューター計算につながる手法で地球温暖化を定量的に予測した初の成果だ。

⚫︎二酸化炭素の倍増は「本丸」ではなかった

真鍋さんらのこの記念碑的論文で興味深いのは、二酸化炭素の倍増は、論文の中心テーマではなかった点だ。英語で書かれたこの論文は、「ある決まった相対湿度分布のもとでの大気の熱的平衡」と題されている。

大気の温度は、地上から高度10キロメートルくらいまでの対流圏では、高度とともに下がり続け、その上の成層圏では高度とともに上昇する。なぜこのような温度変化をするのかを、大気の湿度との関係で追究した研究だ。

現実の大気は、もちろん縦、横、高さの方向に立体的に分布しているが、これを、地上から高度50キロメートルにいたる1本の柱とみなした。

それぞれの高さの大気が、その上下の大気と熱をやりとりする。大気に含まれる水蒸気は上昇して冷やされて雨になり、その際に熱を放出する。このシンプルな原理が「事の本質」だと、真鍋さんは見抜いたわけだ。

そのうえで、湿度を変えたり、太陽光の強さを変えたりして、なにが実測された温度変化の再現にとって重要なのかを念入りに調べた。

そして、このモデルのでき具合を確認するような軽い気持ちでやってみたのが、二酸化炭素の倍増という計算だった。この論文の本文には22枚の図が使われているが、この結果が示されるのは、後ろのほうの16番目の図だ。

二酸化炭素の倍増で地上の気温が2度あまり上がることを示した図。縦軸が高度で、横軸が気温。地上(1000mb)の気温が、実線(600ppm)では点線(300ppm)に比べて2.36度も高くなっている

コンピューター計算による、初の「地球温暖化」の指摘だった。

⚫︎「世界で最もたくさんコンピューターを使う男」

真鍋さんは1958年、東京大学の博士課程を修了して米国に渡った。

世界初の人工衛星打ち上げで旧ソ連に先を越された当時の米国では、高速コンピューターの開発が猛烈な勢いで進められていた。大気を細かいサイコロ状のマス目に分けて、そのすべてについて気温や風向きなどを計算し、それを少しずつ時間を先に進めながら延々と何度も繰り返す気象の計算は、コンピューターの応用分野として最適だ。

気象予報に使うコンピューター計算モデルのイメージ図。大気と海洋を細かい格子に分け、それぞれについて温度や動きなどを計算する。その結果をもとにして、少し先の時刻の温度や動きを計算する。それを延々と繰り返す(気象庁のホームページより)

真鍋さんの研究に対する好奇心と時代の流れがマッチした。最新のコンピューターを存分に使いつづけた真鍋さんは、「世界で最もたくさんコンピューターを使う男」とも評された。

⚫︎世界初の「大気海洋結合モデル」

1969年には、海洋物理学者のカーク・ブライアンと共著の論文「大気海洋結合モデルによる気候計算」を発表。ここに、世界で初めての「大気海洋結合モデル」が誕生した。

真鍋さんが発表した最初の「大気海洋結合モデル」。このような単純な形の陸と海を大気に結びつけて計算するところから始めた(米気象学会誌より)

大気にとって、海は「熱源」であり、「水蒸気の供給源」だ。

気候の予測といっても、海なしで考えるのは非現実的だ。大気と海が熱や水蒸気をやりとりする過程を組み込んだコンピューター計算の手法を「大気海洋結合モデル」という。いまでは、この結合モデルが常識となっている。

現在の気象予測でも、結合モデルは使われている。この先1週間程度の短い期間の予測なら、その間に海の状況はほとんど変わらないので、大気の部分だけを計算すればこと足りる。

だが、3ヵ月先、半年先を予測する場合は、「大気が海を変え、海が大気を変える過程」を結合モデルで計算しなければならない。

そして、地球温暖化への関心が高まりつつあった1989年、真鍋さんらの研究グループは、温暖化をコンピューター予測する世界初の本格的な論文を、英科学誌「ネイチャー」に発表した。

気候予測の分野でエポックメーキングな研究が出ると、その先頭にはいつも真鍋さんがいた。真鍋さんが新しい気候モデルを発表すると、それをもとに世界中の気象・気候学者が独自のアイデアを加味して、いっせいに成果を発表する──そんな構図が当たり前になった。

⚫︎気象システムは予測を拒む

気象という自然現象は複雑だ。その複雑さには2通りある。

ひとつは、大気や海、陸面、それに風の流れのような物理現象、オゾン層の破壊のような化学的な現象など、さまざまな事柄が入り組むという複雑さ。

そしてもうひとつが、気象はそもそも「予測を拒む」という複雑さ。今回のノーベル物理学賞に関係するのは、後者の複雑さだ。

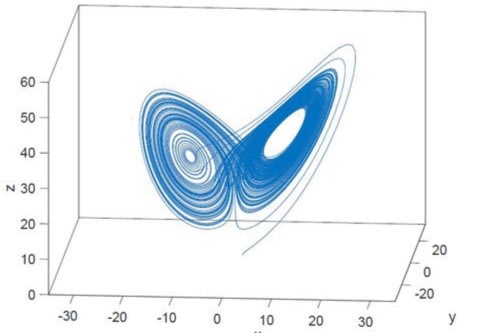

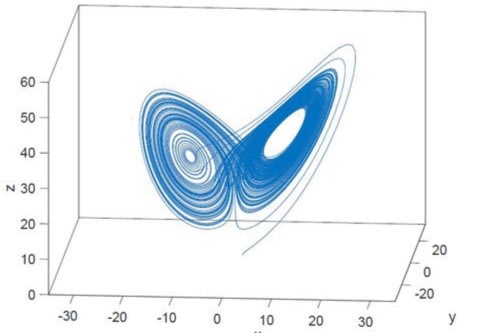

スウェーデン王立科学アカデミーの説明資料は、その冒頭にふしぎな図を載せている。まるで、チョウが羽ばたいている絵のようだ。

詳しい説明は省くが、ひとまずこれを、「ある物体が動いた軌跡」を描いたものと考えよう。あるときは、チョウの片方のはねをグルグル回って軌跡を描き、またあるときは、もう片方のはねをグルグル回って軌跡を描く。そして、いつどんなときに片方からもう片方に移るかは、具体的に予測できない。予測を拒むのだ。

チョウがはねを広げたようなふしぎな図。中心が2つあり、それぞれのまわりを物体(状態)が動く。なにかの拍子に、片方のはねからもう一方に飛び移る(スウェーデン王立科学アカデミーの資料より)

いま、「物体」が回ると説明したが、これをなんらかの「状態」とみてもよい。

かつて地球には、赤道まで氷に閉ざされた「全球凍結」の時代があったと考えられている。先のチョウの図でいえば、片方のはねが現在の暖かい地球の時代。気温はつねに変化するが、ともかくも「暖かい地球」の範囲での変化だ。

そして、もう片方の羽が全球凍結の時代だ。あるとき、まるで急にジャンプするようにこの状態に移り、こんどは「全球凍結」の状態で気温は変化しつづける。

⚫︎ポジティブな姿勢と強靭な精神力

さらに、この複雑さをはらむ現象には、もうひとつやっかいな側面がある。「初期値依存性」という問題だ。

たとえば、いまから1ヵ月後の大気の流れをコンピューター計算で予測するとしよう。計算のスタートは現在の状態で、これが「初期値」だ。だが、全世界に細かく観測点があるわけではなく、初期値にはどうしても誤差が混じる。そして、そのわずかな誤差が計算結果の大きな違いにつながってしまう。

気象というシステムは、そういう性質をもっている。これが、初期値依存性だ。

誤差をゼロにすることは現実的には不可能なので、そこからスタートする気象予測なんて信頼できないのではないか。長期にわたる気候の予測にしても、そこには日々の天気の変化のような小さなノイズが混じるのだから、それが拡大して、結局は「真の姿」などつかみようがないのではないか……。

気象分野に現れるこの複雑さを、気象学者エドワード・ローレンツが指摘したのが1963年。予測可能性に対するそうした懐疑が渦巻くころ、気候の予測に正面から取り組みはじめたのが真鍋さんだった。

「壁は必ず破ることができる」と信じるポジティブな姿勢、そして強靭な精神力が必要だったに違いない。

⚫︎本当の授賞理由

今回のノーベル物理学賞に決まった3人の組み合わせをみると、「複雑さ」にまつわるそうした事情がよくわかる。

3人をまとめた全体の授賞理由は「複雑な物理システムの理解に対する草分け的貢献」で、ここに気象や気候という言葉は含まれていない。

今回のノーベル物理学賞は、気候のコンピューター予測に特化した授賞ではないのだ。

気候予測に関連して授賞が決まったもうひとりのクラウス・ハッセルマン・独マックスプランク気象研究所教授は、日々の天気のような偶発的な出来事があっても気候予測は信頼に足ることを示した。

もうひとり授賞が決まったのはジョルジョ・パリージ・伊ローマサピエンツァ大学教授。真鍋さんらの研究対象が壮大な地球スケールなのに対し、パリージ教授は、原子という極微の世界でもみられる複雑さに規則性がひそむことを明らかにした。

物理学は、複雑な自然現象を相手に、なぜそういう現象が起きるのかを追究する学問だ。

複雑さをもたらす枝葉末節を削り、事柄の本質を見抜く。その本質を数式で表す。それができれば、その数式を使って、まだ見ぬ将来のことも予測できる──。

そうだったはずなのに、その本質がそもそも複雑さを内包していた。物理学は自然現象に負けたのか……。

そこを見事に克服したのが、気候予測分野の真鍋、ハッセルマン両氏であり、ミクロな世界までをも視野に入れたパリージ氏だった。まさに、物理学賞らしい物理学賞といえるだろう。

⚫︎「カオス」との闘い

将来を予測できる数式があるのに、そこに初期値依存性があって経過が混沌(こんとん)としてしまうシステムを「カオス」という。気象はその典型例だ。

カオスとの闘いは、いまも続いている。

たとえば、気象庁が発表する台風の予報。コンピューター計算をスタートする初期値に誤差は避けられないし、コンピューターの計算過程で生まれる特有の誤差もある。だから、一度だけ計算したのでは、それが正しいかどうかわからない。

そのため、初期値を少しずらした計算を何通りもおこない、実現可能性の高そうな進路を、1本の線ではなく、帯状の領域として示す。カオスを前提としたこうした手法を「アンサンブル予報」という。

気候の分野では最近、「イベント・アトリビューション」という手法がよく使われるようになってきた。こんな具合だ。

2018年の夏、日本列島は猛暑に見舞われた。これが地球温暖化の影響なのかどうか。かつて科学者はこの問いに答えられなかったが、いまは違う。

温暖化がないと仮定した状態、温暖化している現在の状態の両方について、やはりカオスを前提として初期値をわずかに変えながら、何通りもの「2018年の夏」を再現する。その結果、もし地球温暖化がなければ、あの猛暑が発生する確率はほぼゼロであることがわかったのだ。

真鍋さんがカオスと闘いはじめて半世紀──。私たちは、もうすでに闘いではなく、カオスとの付き合い方を学んだということなのかもしれない。

⚫︎好奇心、好奇心、好奇心

かつて取材で会ったとき、気象について語る真鍋さんは、ほんとうに楽しそうだった。

少し早口になって、ジェスチャーたっぷりにニコニコしながら語りつづける。まるで、目を輝かせて大好きなおもちゃの話をする子どものように。

真鍋さんは、1967年のあの大気の柱の論文を自らホームランと振り返っていることからもわかるように、複雑な現象にひそむシンプルな本質を大切にする科学者だ。複雑な自然現象を複雑なコンピューター計算で再現できたとしても、なにも理解したことにはならない。

これまでにない高速コンピューターで計算すれば、細かい現象まで再現できて新しい論文は書ける。だが、そうした物量主義的な研究に、真鍋さんは批判的だった。コンピューターの黎明期から膨大な量の計算をこなしてきたからこそ、そう思えるのだろうか。

1967年といえば、まだ地球温暖化は問題になっていなかった時代だ。その時点で地球温暖化に取り組むことになった原動力は、真鍋さんが繰り返し口にする「好奇心」だ。

その好奇心を受けとめ、育むことができた米国の自由な研究環境。世界的な社会問題の解決を探ろうとしたとき、好奇心のみに動かされた科学者が、とっくにその先陣を切っていた。そこが、米国の科学がもつ懐の深さだろう。

真鍋さんは、1997年に来日して地球温暖化研究グループを率いることになったが、わずか4年で米国に帰ってしまった。

「日本の研究者は、専門領域を狭くしぼりすぎる」「未知の領域に飛び込むことに尻込みしているのではないか」「師が弟子を囲い込んではいけない」──こんな耳の痛い言葉を残して。

いまの日本の科学界に、若者の好奇心を成果につなげる土壌はない。

研究の世界では、博士の学位を取れば一人前とみなされる。

一人前のはずのその若手研究者が、安定したポストを得られずに数年ごとの転職を強いられている。いつも職探しだ。結婚をはじめとする人生設計など考えようもない。好奇心だけで飯は食えない。博士課程への進学希望者が減っていくのも当然だ。

真鍋さんが研究者になるための基礎を身につけたのは日本だが、成果のほとんどすべては米国で花開いたものだ。日本の科学に対する辛口の進言も、これからはどんどん聞かせてほしい。

停滞ぎみの日本の科学を、「好奇心」でぜひまた元気にするために。

⚫︎本記事の著者・保坂直紀さんの本はこちら

『謎解き・海洋と大気の物理』

地球規模でおきる「流れ」のしくみ

海と大気にはたらく不思議な力! 大海原や広大な空でおきる不思議な現象の数々を演出する「コリオリの力」の正体に迫りながら、海洋物理学から気象学、気候学までわかりやすく解説する入門書

『謎解き・津波と波浪の物理』

波長と水深のふしぎな関係

波が海底を感じるとはどういうことか? 波のふるまいを左右する「波長」と「水深」のフクザツな関係とは? 身近なふしぎ現象を、数式なしでわかりやすく解き明かす

💋相変わらず国内で評価されず、海外で。毎度のパターン、(不要の)日本学術会議の暗愚さや、東大学閥権威(予算大学No1)のおかげかな。