この記事は完全に私の覚書的なものですから、興味のない方はスルーしてくださいね。

また、記憶があやふやなまま記事をUPしているので、間違いに気がついた人は教えてください。

新しい和尚様がお寺にこられました。

以前から興味のあった御詠歌の指導をしてくださるとのことなので、12月からお寺様で御詠歌を習っています。

御詠歌というのは仏教音楽の一つで、宗派によって色んな流派があるようです。

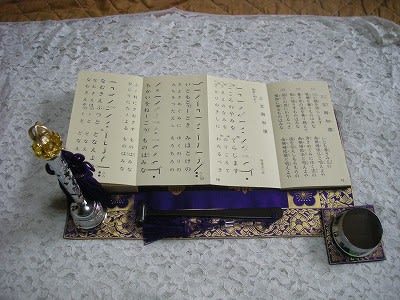

梅花流御詠歌は鈴(りん)、鉦(しょう)と撞木(しゅもく)という法具(道具のこと)を使います。

今回は法具の使い方と所作(お作法)を少し習いました。

法具一式が入った持ち運び用の袱紗

袱紗から取り出します。

これまた袱紗にくるまれています。

右手を上に左手を下にして、上側の部分を右側へ開きます。

次に左手を上に右手を下にして、下側の部分を左側へ開きます。

↓のような状態になっています。

鉦(しょう)を袱紗の右下へ移動させます。

まず鉦が乗っている小さい布と平行になるように(右手をハの字のように)置きます。

それから左手を同じくハの字になるように布の下から入れます。

その左手だけを少しだけ動かし、次に右手も動かして小さい布の上側と袱紗とが平行になるように持ったら、右下の梅の模様が入ったところの角に小さい布の角を合わせて置きます。

この時に気をつけるポイント

・小さい布の梅の花のマークの位置

花びらが1枚だけの部分が上にくるようにします。

・鉦の足の位置

3本の足の位置ですが、わかりやすいようにひっくり返してみました。

手前(下側)が1本、奥(上側)が2本になるように置きます。

撞木(しゅもく)を右に移動させます。

上と下にある梅のマークの中に撞木と房が収まるよう

房を整えながら置きます。

鈴(りん)を左下に移動させます。

最初に鈴の上の部分を右手の親指と人差し指を使い軽く持ちます。

房を整えながら左手の親指で鈴の膨らんだ部分を押さえつつ、45度くらい上部を持ち上げます。

そして、その角度を維持したまま袱紗の左下に移動させ、ようやく起こします。

教典(本)の歌うページを開いたら法具の上を通るようにして置きます。

当然、撞木は教典の下になってます。

撞木の根元をしっかり持って、教典の下から房を整えながら丁寧に引き出して、袱紗の下のほうに移動させます。

これでお唱えをする準備が出来ました。

このほかにも教典のもち方、鈴や鉦の鳴もち方やならし方、撞木の持ち方なども教えていただきました。

★当面の目標★

4月29日の報恩講法要で3曲お披露目が出来るように。

・゜'★,。・:*:・゜'☆・゜'★,。・:*:・゜'☆・゜'★,。・:*:・゜'☆

ここだけのは・な・しの目次は → クリック