5月10日 水曜日 晴れ

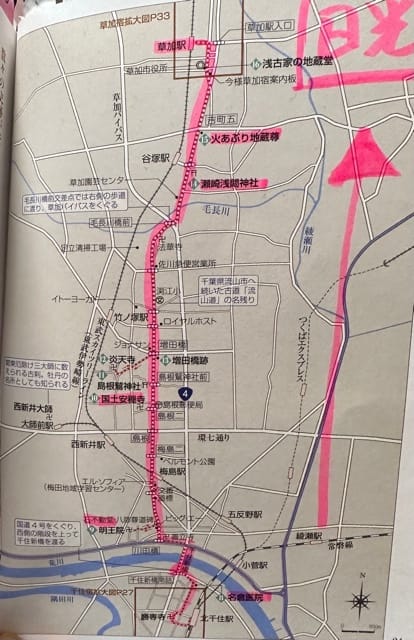

日光街道 2回 千住から草加まで歩きました

9:50 千住大橋駅スタート

駅前に、「こうやまき」の木が植えてありました

この「こうやまき」で最初の千住大橋を作ったそうです

千住大橋

徳川家康が隅田川にかけた最初の橋

前回この橋を渡って歩き終えました

ここからが今回の日光街道歩きです

10:10 矢立初めの地

松尾芭蕉が奥の細道の旅に出発した場所

ここで、朝市が開かれ

野菜、穀物、川魚など商われていました

ここから神田や京橋の市場へ運ばれたそうです

やっちゃばとは、せりのときの掛け声が由来

源長寺

千住宿のために尽力した

地元の明主の菩提樹

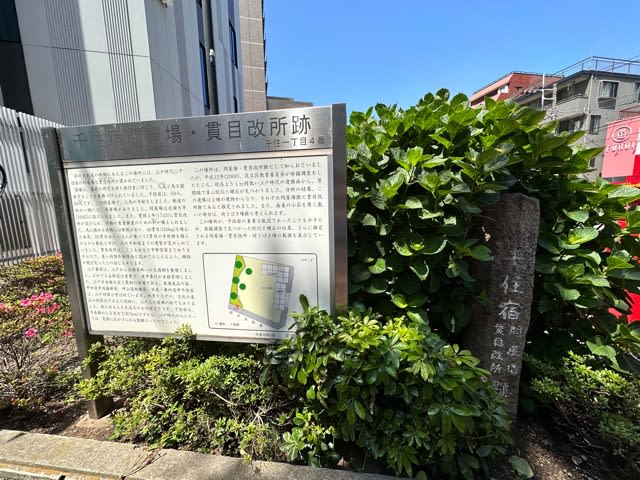

10:40 問屋場、貫目改所跡

幕府が規定する荷物の重量を超えていないのか、検査するところ

日光街道では、ここと宇都宮に貫目改所がありました

森鴎外旧宅跡

森鷗外のお父さんが東京府の軍医を

委託されここに住んでいました

鴎外も4年間軍医として

ここに住んでいたそうです

10;50 金蔵寺

境内には

大飢饉で餓死した人々の供養塔

千住宿で遊女として働いていた女性たちの

供養塔が立っていました

貧しい田舎から出てきた女性たちは

ここで働き

無縁仏として葬られたようです

供養してもらえるだけ

よいのかもね

現代に生まれてよかったです

私の実家も裕福ではなかったので

江戸時代なら

群馬の片田舎から売られて

働いていたかもしれません

勝専寺

千住宿の名前の由来になった

千手観音が祀られています

宿場町通りに入ると、すぐに

11:10 本陣跡がありました

今はビルの壁に案内版と

石標があるのみでした

千住本陣を務めた秋葉氏は、

千住・草加・越谷・粕壁・杉戸の五宿

本陣総代も

務めていたそうです

千住宿

本陣 1軒

脇本陣 1軒

旅籠 57軒

日光街道、最初の宿

宿場に加え、やっちゃばもある流通の街でもありました

昔の様子が垣間見える

人通りの多い商店街です

千住ほんちょう公園

この日の添乗員さん

ちょっと年配の方で可愛らしい

お客さんと馴染んでしまい

一瞬

お客さんが点呼しているのかと

思ってしまった笑笑

汗をかきながら

一生懸命添乗してくれました

添乗員さんによっては

ちょっとむかつく添乗員さんもいるのですが

この日の添乗員さんは

なんだか可愛い

11:30 横山家

11:30 横山家

紙問屋として、栄えた旧家

江戸時代、末期の典型的な商家の作り

横山家の向には

絵馬屋さん

こちらもおもむきのある建物です

名倉医院

骨接ぎと言えば名倉医院と言うほど

江戸時代から名倉接骨医は関東近辺では有名だったそうです

今でも整形外科医院を開業していました

200年の伝統のある長屋門が江戸時代の雰囲気を残していました

11:55 千住新橋を渡ります

橋を渡ると

スカイツリーが見えましたよぉ〜

石不動尊堂

お参りすると

耳の病が治るそうです

12:30

東武線梅島駅近くで昼ごはん

中華美味しかった

12回の宇津宮宿歩きの時の

超〜しょぼぉ~~い

スクランブルエッグだけの

中華に比べたら満足です

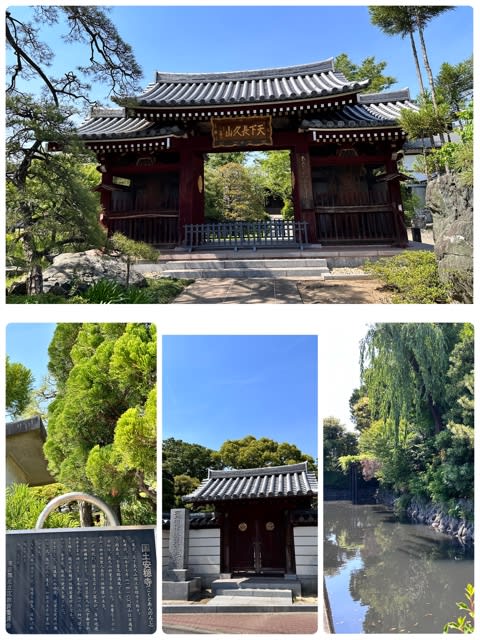

国土安寧寺

2代将軍秀忠・3代将軍家光など

徳川将軍が鷹狩の休憩所で訪れている

このお寺、門の前からのみの見学です

門の中に入れません

クラツーのお客様お断りだそうです

時々ありますね

クラツーお客様お断りの

寺やトイレ使用が・・・

今まで歩いてきた方々が

何かやらかしたのですね

15:30 毛長川を渡って

埼玉県草加市に入りました

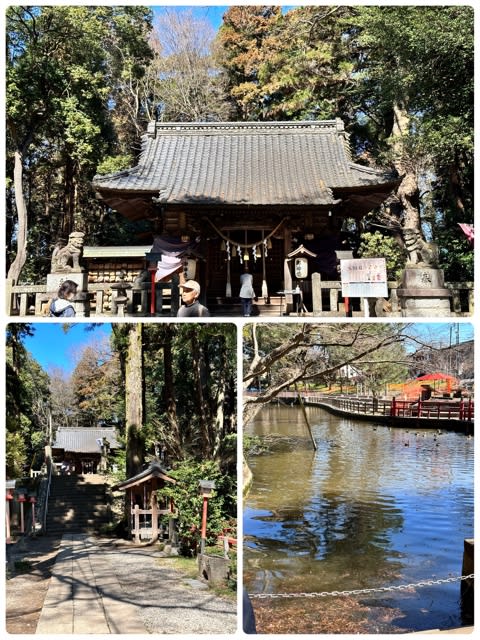

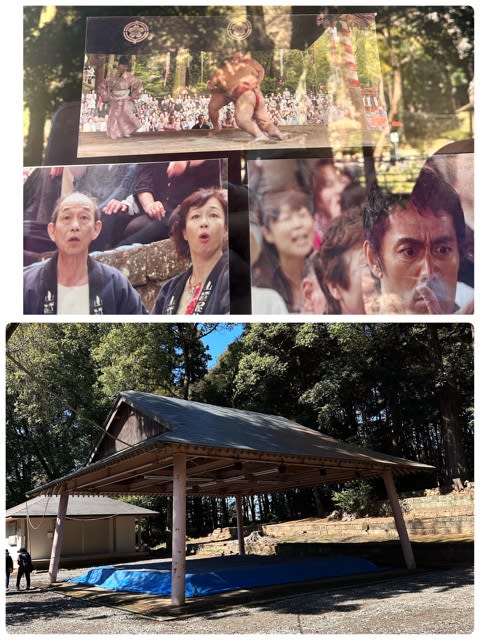

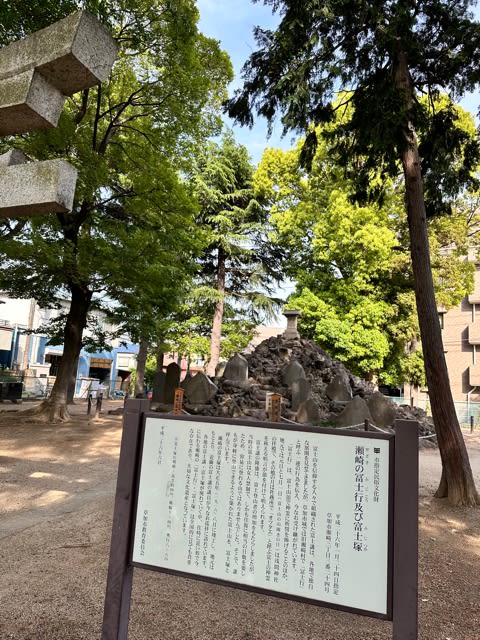

13:40 瀬崎淺間神社

村の総鎮守

草加市指定史跡

富士塚がありました

16:00

火炙り地蔵

この辺に刑場があり、供養のため地蔵を

この辺に刑場があり、供養のため地蔵を

祀ったと言われている

伝説によると

奉公に出ていた娘が

病身の母に会いたいと願い出たが

叶わず

奉公先が焼けてしまえばと

主人の家に火をつけ捉えられたそうです

その後、娘は、火あぶりの刑に処さらたそうですが

娘を哀れに思った村人たちが地蔵尊を

立てたと言われているそうです

今でも、放火の罪は重いですね

16:30

草加駅ゴール

草加駅ゴール

お土産に草加せんべいを買いました

来月、草加宿を歩きますので

草加せんべいはまた買えると思います

次回第3回日光街道歩きは来月です

その前に、来週18日に日光街道15回を歩きます