安土山は滋賀県近江八幡市にある山。

この山頂に信長は地上46mの木造高層建築を造営させた。

天主の建てられた地点の標高は112mという。

当時来日していたイエズス会の宣教師たちが本国に

「ヨーロッパの建築にも勝るとも劣らない名建築」

と報告したように、まさに地を圧する威容であったことが想像される。

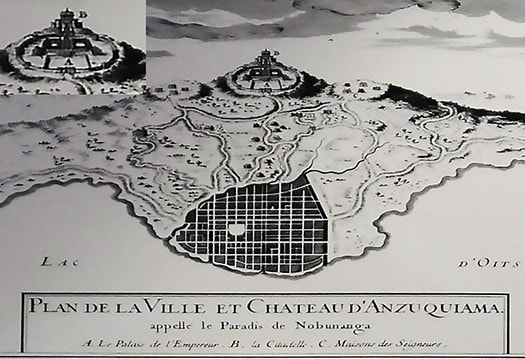

フランスの歴史書に載せられたというのが2枚目の図。

山の裾野から見れば、合計158mの高さの壮大な巨大構築物。

日本初の超高層建築・東京霞が関ビル147mより高く、

こういった木造超高層建築を400年以上前に実現させた

信長の構想力と、それを実現するために創意工夫した技術革新に驚く。

最上階・天主からは琵琶湖、さらに相当遠距離まで鳥瞰が可能だっただろう。

戦略を立案するのに、この日常的環境要件は大きかったに相違ない。

高い地点に立って、広い視野で政治軍事経済を見渡す。

「天下人」意識濃厚な信長の基本的スタンスはこうであったのだろう。

戦国武将でもここまで「高さ」にこだわった人物も稀有だったのではないか。

現代感覚に相当近い近世人、信長の個性はそんなところと思える。

こういう巨大建築への強い志向性を持った権力は中世日本史で革命的。

自然地形の山岳も、写真のように「大手道」石垣階段に利用され

山体と一体となった巨大建築と認識されたに違いない。

やや南側を通る「中山道」からもこの権力を仰ぎ見ることが出来ただろう。

こういう建築を実現させるには、きのう触れた土木だけではなく

木造建築技術でも相当の技術革新が存在したと思われる。

高さだけなら「奈良大仏殿」も46.4mなので、匹敵するけれど、

がらんどうではなく安土城は内部に複雑な間取りを実現させている。

木造の構造強度を高める、建築業界への強い政策誘導・・・。

建築史家・内藤昌先生の探究で7層構造の平面図も解明されていた。

この図面は加賀藩お抱え大工棟梁の家に保存され続け、

内藤昌先生の鑑定を経て、安土城の図面と特定されたと言われる。

地下1階地上6階建ての「高層建築」。現代の耐震性も確認されたと聞く。

地階はほかの階の半分程度の面積。周辺に土蔵を配し中央に4階吹き抜け空間。

真ん中に「宝塔」を置く。地下1階から4階まで「心柱」を思わせる存在。

建物中心部は吹抜け空間が占有してそこを「宝塔」・心柱(?)が貫いていた。

五重塔を連想させる構造だと思う。ただしその心柱の上、5階には

天上界的なシーンが創出されていたと言われる。

いったいどういった「設計意図」であったのか。

各階とも規則正しく柱が一定間隔で配置され、各室に機能配分されている。

1階は諸臣の詰め間、控え室、対面所、大倉がある。

2階には吹き抜け西側に舞台が張り出し、周囲に座敷・大広間。

3階は信長私邸としての諸室。茶座敷を配し、吹き抜けに面して勾配付きの縁が

めぐり、中央に橋が架けられている。

4階は⒌階のための「控え室」屋根裏部屋的空間。

⒌階6階は、象徴的空間で狩野派の筆になる障壁画が天上世界的に描かれ、

天人が空を飛翔する「天人影向図」が天井画に描かれた。

6階外壁には金箔10万枚を使用した外壁。金箔の鯱を乗せた大屋根。

⒌階から上は空中に浮かぶような空間。

まさに「非日常的」な空間が展開していて、信長の人間性が表出している。

<この項、図面・写真公開不可なのでわかりにくく申し訳ありません>

日常的な役割はたぶん、1−2階で済まされ3階に私邸と機能配分されていた。

5−6階部分は1992年スペインセビリア万博日本館で復元展示され

万博期間中、最大の入場者を記録したあと、安土町が譲り受け移築した。

復元された空間などを見ていると、信長の心事の一端は垣間見える。

その後、継承者秀吉が大阪城建築などで実現した志向性が顕著。

やはり信長のビジョン、構想力が中世を打破したのでしょう。

世界の中で稀有に「近世」をほぼ独自に実現したのが先人日本人なのですね。