"Self-titled" Ducretet-Thomson DLP-1003

"Self-titled" Ducretet-Thomson DLP-1003短命だったレコード会社デュクレテ・トムソンのライセンスで、超短命だった日本ディスクが発売した10インチLP。デュクレテ(と日本では呼ばれてるが、正確にはデュクルテだろう)は、フランスのラジオメーカーがやっていたレーベルだが、60年代初めに廃業した(倒産?)。日本では、ズート・シムズのLPでジャズファンに知られるレーベルだ。

デュクレテは店じまいしたとき手持ちの原盤をフランス・コロンビアに譲渡したのだが、コロンビアはそれらをさっぱり復刻しようとしない。やっと今世紀になって下記のパリ・ライブをCD化したほかは、スタジオ録音をいくつかコンピレーションに混ぜ込んだだけ。おかげでデュクレテ原盤のアマリアは、大半がレア盤になっている。このレコード(1958年、アマリアのデュクレテ初録音)も、その一つ。

日本盤はビクターのカッティングとプレスだが、当時の日本のレコード製造技術は低水準だったから低音に力がなく、フォルテが歪みっぽい。オリジナルのフランス盤が欲しいところだが、いまとなっては鳥取砂丘で一粒のダイヤを探すようなもんだろうなあ。

先日eBayに出品されていたので、すわ、と色めきたったが、よく見たらベネズエラ盤だった。

もっとも、昔の日本盤には珍ライナーという余録があります。「ファドは楽しい音楽です。酒を飲み、太鼓をたたいて踊りながら歌います」。よくまあ、これだけ口から出任せ並べられたもんだよ。

何年か前にポルトガルでCD化されたから、デュクレテ原盤のアマリアでは比較的にレア度が低いが、LPである点がミソ。なんせポルトガルEMI(コロンビア)のCDって、どれもこれも技師の耳が狂ってるんじゃないかと言いたくなるような音質だもんね。ごく短期間だけ販売されたオリジナル・フランス盤LP。

アマリアの回想録『このおかしな人生』の巻末ディスコグラフィで、1957年のオランピア・ライブとされているアルバムである。正しくは、モンパルナスにあったミュージックホール、ボビノでのライブ。あのディスコグラフィは、データがなくて弱ったとか言い訳してるが、それにしてもミスが多すぎるよね。年代も間違ってるし。

会場の違いか(セーヌ左岸のボビノは、右岸のオランピアと違って気さくな下町のホールだった)パリの空気に慣れたのか、アマリアはよりリラックスして伸びのび歌っている。ホール・コンサートというより、クラブかカフェでのライブみたい。

"Amália of Portugal" Columbia 33CS5

"Amália of Portugal" Columbia 33CS5アマリアの日本デビュー・アルバム。世界的にはセカンド・アルバム。当時、ポルトガルではまだアマリアのLPは出てなかったんじゃないかな。

50年代、巧みな音作りで定評のあったイギリス・コロンビアのカッティングとプレスである。栄光の緑金レーベル盤。「暗いはしけ」が異次元の高音質で入っている。"Son loucas !" の叫びが豊かな身体的共鳴を伴って、全然やかましくならない。息遣いと体温まで感じられる。いままでのアマリアのレコードって、なんだったんだ。

アマリアは若いころからマリアテレーザ・デ・ノローニャのような甘く優しい声を持っていたわけじゃないが、70年代以降のリイシューLPやCDの硬く険しい声は、リマスタリングやノイズ・フィルタリングによって作り替えられたニセの声だってことが、これを聴くとよく分かる。

ただし、ジャケット・デザインだけは映画『過去を持つ愛情』のスチル写真を使った日本コロムビア盤の方が雰囲気があって断然いい。その日本盤がいまeBayに出ているが、VGグレードで120ドルじゃ、ちょっとね。

ちなみに、eBayに出ている日本盤て、なんであんなに高いのかね。ヤフオクなら1000円でも買い手がつかないようなレコードが、50ドル、70ドルの値付けで出品されている。もちろん全部、日本から。先だっては、アマリアの日本ライブに500ドル、『コン・ケ・ヴォス』の白レーベル盤に400ドルなんて法外なぼったくり値段が付けられていた。

出品者はおそらく日本の工業製品に対する世界的な信用に便乗してるんだろうけど、日本カッティングの洋楽ポピュラー、特にモノラル盤は概して音質がよくない(理由はこちら)。あんまりアコギな真似してると、自分で自分の首を絞めることになるんじゃないかねえ。

アマリアを語るとき必ず引き合いに出される有名なアルバム。LP、CD時代を通じて何度リイシューされたか分からない。

しかし、名演であると同時に音質が酷いことでも有名だ。現行のライス盤CDは特に酷い。ノイズ・フィルタリングで細かい響きを削りまくった上にコンプレッサーでピークを潰して見かけ上の音量を底上げするリマスタリングで、アマリアの声がキンキンギスギス。10分と聴いてられない。

その酷い録音が、この日本初回発売盤(日本コロムビアが60年前に発売した)だとウソのように快適に聞こえる。アマリアの声が少しも尖らず、温かくなめらかに響く。奥行きの深いホールの空気感が生き生き伝わってくる。このレコードで聴くかぎり、上記60年ライブよりも音がいい。

日本盤で? 上で言ってることと矛盾するんじゃね? イーエしないんです。だってこれ、プレスは日本でもカッティングはイギリスだもん。50年代の日本コロムビアは、洋楽のレコードを大体において提携先から輸入した金属原盤でプレスしていた。だから音質は英コロンビアの緑金レーベル盤と変わらない。

これ、捨て値でヤフオクに出ました。待てば海路の日和あり。

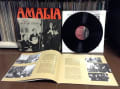

"No Café Luso" Columbia 8E174-40319/20

"No Café Luso" Columbia 8E174-40319/20CDを手に入れたからもうエエわと手放してまい、あとで死ぬほど後悔したレコードの一つ。いつか買い戻さなと虎視眈々狙っていたら、ついに出てくれましたよeBayに。

イエ日本盤ならちょくちょくヤフオクで見かけましたよ。でもさあ、どうせ買い戻すならやっぱりオリジナルでしょ。

味気ないダブルジャケットの日本盤と違ってボックス入り。珍しい写真満載の解説書つきという、持ってうれしい見て楽しいセットである。レコードはこうじゃないとね。実用一点張りのCDじゃないんだからさ。アマリアのシルエットを描いたピクチャー・レーベルもうれしい。

ところで、アマリアってマリア・カラスと似てるんだよなあ。どこが似てるって、オリジナルのレコードとCDではまるで別人になってしまうところ。CDが悪いんじゃなく、レコード会社が古いアナログ録音をCDにトランスファーするとき関所のように通過させるデジタル・ノイズフィルタリング・プロセスがその元凶だ。

レコード史上最悪のこの凶暴なプロセスは、大なり小なり声の響きを破壊してしまうが、アマリアとカラスの声は特にダメージを受けやすい。それだけ微妙で豊かなニュアンスを含んだ声なんでしょうね。

CDに入ってる二人の声は、いわばカルシウム分が溶け出してスカスカになった骨粗鬆症の骨。

そういうわけで、カラスの初版LPはあらかた買い尽くしたから、いまはせっせとアマリアを漁ってます。