ライターである親友に勧められてみた映画「素敵なダイナマイトスキャンダル」

この映画で私は「末井昭」さんを知ることになる。

彼の著書である、「素敵なダイナマイトスキャンダル」「自殺会議」を購入

末井昭さんたちがやっている「ペーソス」を知ることとなり、その親友に末井さんのサイン入りのCDをプレゼントしてもらう。

なんということか、私はこれから自分の封印してきた、私が背負うことになった十字架と少しづつ向き合うことになるだろう。

焦る必要はないよね、ゆっくりぼちぼちとね。

こんな面白い記事を見つけました。

素敵なダイナマイトスキャンダルの映画を彷彿させる素敵な記事でしたのでそのまま掲載させて頂きます。

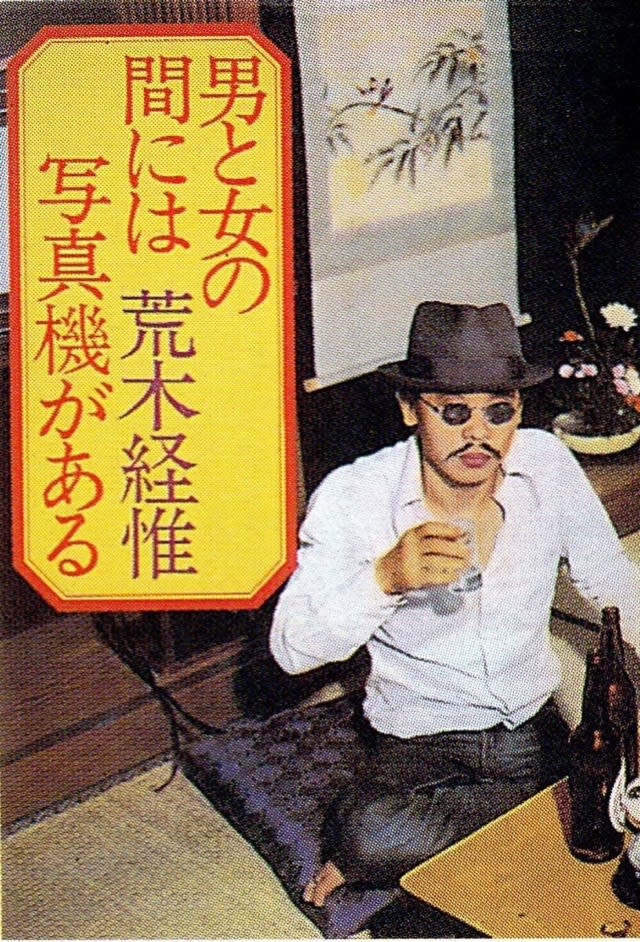

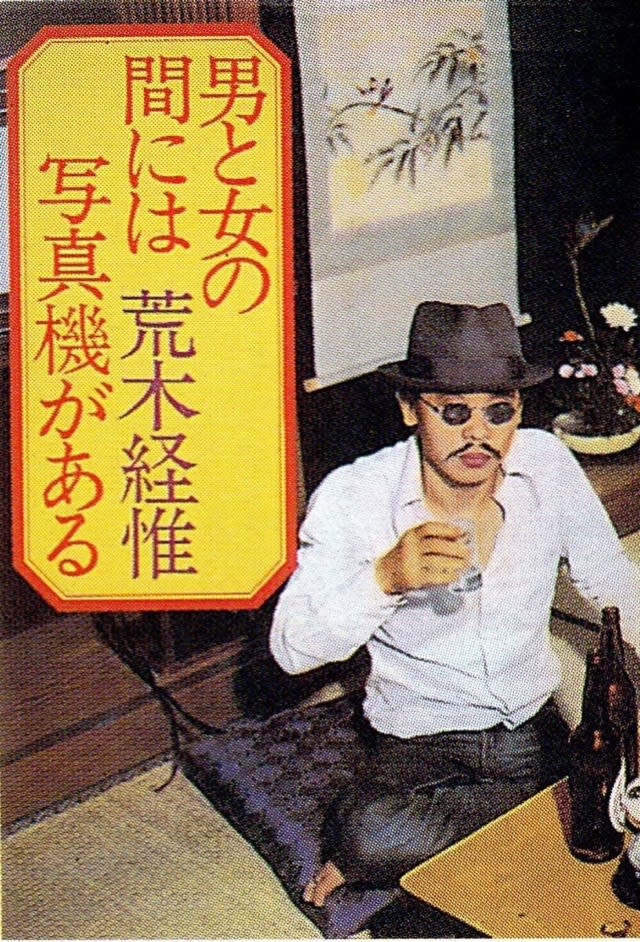

荒木経惟 写真に生きる 写真人生の出会い

最初から惚れた。『写真時代』編集長、末井昭さんとの出会い。

センスが好きだなって

コイツはやるぞ!って思った

長いつきあいだね、末井昭さん。いつもスエー、末井って言ってるから、今日も末井だね。

最初に末井が俺のところに来たのはね、文章を頼みにきたんだよ。

もう40年ぐらい前かなぁ(1976年春)。わざわざ、三ノ輪まで会いに来てくれたんだよね。なんで俺、気に入ったかというと、その日はストの日だったんだよ。

国鉄も私鉄もストライキで止まっていて、都電(荒川線)しか動いていない。

そういう日だったけど三ノ輪まで都電を乗り継いで来てくれた。

高田馬場に近い面影橋から乗ったって言ってたけどね。

お、すごいなって。すごい編集者がいるなって。

連載のエッセイの原稿を書いてくれって、文章を依頼してきたんだ。

俺の名文があるよ、ちゃんと。名作なんだよ。

末井は、2ページの予定なのに、渡した原稿が何枚もあったから驚いてたね。

その時に一緒に渡した写真が「地球がタバコを吸っている」っていうんだ。

陽子と結婚して住んでいた三ノ輪のフラワーマンションの屋上から撮った写真。

銭湯の煙突から煙が出てる。その頃は銭湯がいっぱいあったんだ、三ノ輪のあたり、煙突が多くてね。

末井昭が編集長をしていた雑誌『NEW SELF』(1976年7月号 セルフ出版)に掲載された荒木の文章と写真。タイトルは「妄想記・雪子の死」。

末井は三ノ輪の喫茶店で、見開き2ページにしては原稿用紙8枚という文字量が多い原稿とキャビネサイズの写真1枚を受け取り、

文章が多いが写真も大きくしたいと荒木が言うため、写真の中に文章を入れるレイアウトを組んだという。

末井は「荒木さんの生活、エロ、文学、アートすべてが凝縮されている濃い文章」と語っている。

三ノ輪で最初に末井に会った時、俺はジーパンにドテラを着て、下駄を履いてたらしい。

サングラスにヒゲで帽子かぶって。当時でいうと、アングラってやつだよね。

末井は、俺がアングラ雑誌(『地下演劇』など)や『ガロ』とかに文章を書いたり、

写真が載ってるのを見たと言ってね、頼みにきたんだよね。

俺も、末井がいろいろとヘンなことやってるヤツって知ってたからさ。

その頃はさ、条件でがんじがらめになっていないって珍しいじゃない。

自分が雑誌の編集長でしょ。他に社員いなくて一人でやってるって(笑)。

例えば、俺は電通ではできないじゃない。でも末井はやっちゃうという。

つくっている雑誌が、暴力というか不良性を持っていて、そこが気に入ったの。

それと、次に会った時に、写真集(『めばえ』)を名刺がわりに持ってきたんだ。

自分が編集した写真集で、1着のセーラー服を、いろんな女たちに着せて撮ってるの。

この写真集を見たら、これが良いわけ。

ストの日に来てくれたのも驚いたけど、何がいいっていうと、そういうセンスが俺、好きだなって。

いいなあと思って、コイツはやるぞ!って思ったね。惚れたのよ! アヴァンギャルド末井に。

それからだね、末井が編集長の雑誌で、「劇写」や「偽ルポルタージュ」とかの連載が始まったんだ。「女はすべて女優である」って、その頃から言ってるんだよ。

(「妄想記・雪子の死」をきっかけにして、1976年10月号より「劇写・女優たち」がスタート。

「かつて私は、現実を超え、現物(エロス)を感じさせる女を、『広辞苑』に内緒で、“女優”と定義したが、実は、女は、すべてが現実を超えていて、現物なのである。

女はすべて女優なのである」とのテーゼのもとに、素人の女性をモデルに撮影したシリーズ。

1977年7月に創刊された雑誌『ウィークエンド・スーパー』で連載「偽ルポルタージュ・東京エロリアリズム」が開始される。)

木が言うため、写真の中に文章を入れるレイアウトを組んだという。

末井は「荒木さんの生活、エロ、文学、アートすべてが凝縮されている濃い文章」と語っている。

これからは写真の時代

写真で時代をつくろう!

その後もね、一緒にいろいろやったね。

新しい雑誌を出そうというときだって、最初は末井が「荒木さんの雑誌をつくろう」って、

「『アラキカメラ』とか『月刊アラキ』をつくろう」って言ってくれたんだけどね、やめようって言ったんだ。

自分の雑誌なんて嬉しいけどね、

「そんな個人雑誌なんてダメだって。いくら頑張ったって1万部も売れないよ」って言ったんだ(笑)。

雑誌の名前も、2人で新宿の「DUG」(ジャズ喫茶)で考えたね。覚えてるんだ。

俺、写真界のインテリだからさ(笑)。ニエプスだとかダゲールだとか、口に出すわけ。

まあ、酒飲んでるしね。二人で呑んだくれてさ。そんなのは、なしになっちゃう。

そういえば、『蛍雪時代』(旺文社)ってあったよなって話になって。

これからは写真の時代だって、そうだ! 写真で時代をつくっちゃおうって言ってね、『写真時代』にしたの。

『蛍雪時代』のパクリじゃないからね(笑)。

カタカナでカッコつけていた時代だろ。『アンアン』とかさ。俺はそういうのも気にして、新しい感じの本を出すのかなって思ってたんだけど、末井は、そういうの一つも考えていないんだよ。「写真の時代だ!『写真時代』だ!」って。それで、意気投合しちゃうんだ。じゃあ、やっちゃうぞって。

1981年、末井昭を編集長とする『写真時代』(白夜書房)が創刊され、荒木の「景色」「少女フレンド」「写真生活」の三大連載が始まる。創刊号の部数は14万部。写真家・荒木と編集者・末井の最強のタッグによる雑誌は熱狂的な人気を集めていき、隔月刊だった『写真時代』は、1984年からは月刊誌となる。(1988年4月号が最終号。)

みんな末井に見抜かれていた

全方向あるということを

その頃から、みんな末井に見抜かれていたわけよ。

方向が、全方向あるということをね。風と俗、風俗ね、全部撮れるという。

たいがいね、カッコつけたいヤツは、風を撮ろうと思うわけだよ。風だけにするのが、

アートで純粋だと思うじゃない。末井は気づいているわけだよ。

すごく、俺が俗をもっているということをさ。

もう善悪だろうが、清濁だろうが、なんでもあるっていうことをね。

末井は見抜いていたからね。だって少女の写真を撮っても、緊縛とかも、同じ次元でやってるじゃない。

その頃なんて連載の「少女フレンド」(少女の撮り下ろし)なんてやっていると、バレエ教室に行くだろ。

いい子がいるというからバレエ教室に行くと、お互いにニヤリとするシャッターチャンスがあるわけだよ。

今は「すべてシャッターチャンスだ」って言っているけどね。

その頃は、やっぱりね、バレエ教室で足を上げた瞬間を撮る。

そうすると絶対、追ん出されるんだけどさ(笑)。

今もそれをやりたいんだけど、今はヤバイって言うんだよ(笑)。

バレエ教室で少女が白鳥の湖とかの素敵な衣装を着て、それで足がパッとあがった瞬間に撮っていると、先生が気づきだす。

これはヤバイ奴だ、ヤバイ雑誌だって(笑)。そういうコンビだったんだよ、ワハハハ(笑)。

「警察と右翼には、

荒木さんに指一本触れさせない」

末井は何度も桜田門(警視庁)に行ってるんだよね。

「警察と右翼には、荒木さんに指一本触れさせない」って言ってね。偉いんだよ。

でもね、末井は楽しみにしてたもん。警察に呼ばれるの、ワハハハ(笑)。

そのことを書いたり、喋ったりしてるんだから、取材に行ってるようなもんだようね。

(末井は『写真時代』で警視庁の保安課に47回呼び出され、編集者時代に100回以上警察に呼ばれたと語っている。)

雑誌が廃刊になっちゃってさ。行く担当者がいなくなったら、俺が今度は呼ばれるようになってさ。「いや〜、これは影です」とか言ったりね。

まだ陰毛だしちゃいけない時代だもん。これは影だ、影だって、そういうやりとりやってね(笑)。

その頃かな、政治家の平沢勝栄さんが警察の大将やっててね。

勝栄さんもインタビューとかで話してるらしいけど、警視庁の大将(防犯部長)のときにアラーキーも検挙したことがあるって。

でもその後、勝栄さんが選挙に出ることになって、俺がポスターを撮ったんだよね。

河野洋平さんのお父さんとか政治家のポスターを撮ったことがあるんだけど、それを見て俺に頼みにきたの。

そうしたらさ、「今回、私が頭を下げる番だ」って言ってくれてね(笑)。

この間、偶然に会っちゃってさ。思わず握手しちゃったけどね。

「あの頃は」なんて、お互い言ってね(笑)。

俺の80年代は

末井がつくったようなもの

末井とは、雑誌も一緒にやって、写真集も何冊出しただろうな。

あの頃は、週に何度も会ってたね。俺の80年代は末井がつくったようなもんなんだ。

最初から俺のことを見抜いていたわけだよ。

末井は俺のことを“雑誌みたいな人”って言うんだよね。

いろんな要素を持ってるから、いろんなものが作れるって。

末井と『写真時代』やってさ、他の編集者ともやったな〜。

『S&Mスナイパー』とか『噂の真相』もね。俺も元気だったな。「80年代は荒木の時代だな」って言ってくれたのは東松(照明)さんなんだよ。

ヒイキがいてくれたからね。まわりが応援してくれたんだよ。

(『S&Mスナイパー』で1979年より2008年まで「緊縛写真」を連載。『噂の真相』で1987年より2004年の休刊までモノクロの巻頭グラビアで写真日記「包茎亭日乗」が連載された。)

この前、タテイチの1000点の写真で「片目」という展覧会をやったんだ。

(2018年9月29日〜12月16日にRAT HOLE GALLERYで開催された個展「片目」。

網膜中心動脈閉塞症により右目の視力を失った荒木が2013年より5年間に、35mmモノクロフィルムにすべて縦位置で撮影した1000点を超えるモノクロ写真を展示。)

自分でも、みんないいって思うんだよね。ただ押せば写真になっちゃう。

もう、なんでも素晴らしいと思っているんだよ、今。

どこでも、いつでも、素晴らしいって思っているじゃない。

そうするとさ、そこから選ぶって言っても選びようがないんだよ。

だから1000点展。選ばなくていいんだよ。

近景だろうが遠景だろうが、みんな素晴らしい。

相反するものが混ざりあっている。いま悟りをひらきつつあるから、まずいね(笑)。

末井昭(すえいあきら)/編集者、作家、エッセイスト

1948年、岡山県に生まれる。少年期に母親をダイナマイト心中により失う。岡山県立備前高等学校(当時)を卒業後、集団就職で大阪の工場に入社するが2ヶ月で退社し上京。デザイン会社、キャバレーの宣伝部、フリーの看板描きなど、さまざまな職業を経て、1975年にセルフ出版(後の白夜書房)の設立に参加、編集者となる。雑誌『NEW SELF』、『ウィークエンド・スーパー』等を創刊。1981年、社運を賭けた『写真時代』を創刊、伝説的な写真雑誌となる。『写真時代』発禁後、パチンコにはまったことをきっかけに『パチンコ必勝ガイド』などを創刊。白夜書房取締役編集局長を経て,2012年に退社。現在は、フリーの編集者、作家、エッセイストとして活躍。歌謡バンド「ペーソス」のテナーサックス奏者としてライブ活動も行う。2014年、著書『自殺』(朝日出版社)で第30回講談社エッセイ賞を受賞。主な著書に『素敵なダイナマイトスキャンダル』(ちくま文庫)、『生きる』(太田出版)、『結婚』(平凡社)、『末井昭のダイナマイト人生相談』(亜記書房)、『自殺会議』(朝日出版社)、共著に『荒木経惟・末井昭の複写「写真時代」』(ぶんか社)、『天才アラーキーの良き時代』(バジリコ)など。2018年、著書『素敵なダイナマイトスキャンダル』が映画化され、公開された。

『写真時代』

1981年に末井昭を編集長に白夜書房より創刊。末井は「既成概念を解体する、規制をぶち壊す、読者をビックリさせたい、という意気込みで始めました」と語る。荒木経惟を中心に、森山大道、倉田精二、北島敬三、山内道雄、浜田蜂朗、瀬戸山玄といった写真家たち、執筆陣に、赤瀬川原平、南伸坊、渡辺和博、上野昂志、橋本治、糸井重里といった顔ぶれ。写真家・荒木と編集者・末井の最強タッグで1980年代を席巻した「伝説の写真雑誌」。1981年9月号より隔月号として刊行され、1984年からは月刊誌となり、最終号は1988年4月号。発行部数は14万部でスタートし、30万部まで膨れ上がった。過激な表現により、何度も警視庁より編集長の末井が呼び出しを受ける。廃刊となった直接的な理由は猥褻図画販売容疑で警視庁からの回収命令が出て、「発禁」となる。

インタビュー・構成:内田真由美

撮影(荒木氏):野村佐紀子

プロフィール

荒木経惟 Nobuyoshi Araki

1940年東京都生まれ。千葉大学工学部写真印刷工学科を卒業後、電通にカメラマンとして入社。

1964年《さっちん》で「第1回太陽賞」を受賞。1971年に妻・陽子との新婚旅行を収めた『センチメンタルな旅』を自費出版。翌年、電通を退社しフリーとなる。被写体との個人的な関係性を写した「私写真」、強烈なエロス(生、性)とタナトスが(死)が漂う写真世界を確立。1990年代以降、世界各地で多数の展覧会を開催、日本を代表する写真家として国内外で高い評価を得ている。精力的に刊行し続ける写真集、著作は500冊を超える。2008年、オーストリアの芸術分野における最高位の勲章「オーストリア科学・芸術勲章」を叙勲、オーストリア科学・芸術アカデミー生涯会員となる。

ブログ添付サイト

ちゃこ花房〜本日も波瀾万丈〜

ちゃこ花房

友人のサイト

おやたまキネマ

おやっさんの映画魂ッ!

魔窟チェロ家の宝物殿

この映画で私は「末井昭」さんを知ることになる。

彼の著書である、「素敵なダイナマイトスキャンダル」「自殺会議」を購入

末井昭さんたちがやっている「ペーソス」を知ることとなり、その親友に末井さんのサイン入りのCDをプレゼントしてもらう。

なんということか、私はこれから自分の封印してきた、私が背負うことになった十字架と少しづつ向き合うことになるだろう。

焦る必要はないよね、ゆっくりぼちぼちとね。

こんな面白い記事を見つけました。

素敵なダイナマイトスキャンダルの映画を彷彿させる素敵な記事でしたのでそのまま掲載させて頂きます。

荒木経惟 写真に生きる 写真人生の出会い

最初から惚れた。『写真時代』編集長、末井昭さんとの出会い。

センスが好きだなって

コイツはやるぞ!って思った

長いつきあいだね、末井昭さん。いつもスエー、末井って言ってるから、今日も末井だね。

最初に末井が俺のところに来たのはね、文章を頼みにきたんだよ。

もう40年ぐらい前かなぁ(1976年春)。わざわざ、三ノ輪まで会いに来てくれたんだよね。なんで俺、気に入ったかというと、その日はストの日だったんだよ。

国鉄も私鉄もストライキで止まっていて、都電(荒川線)しか動いていない。

そういう日だったけど三ノ輪まで都電を乗り継いで来てくれた。

高田馬場に近い面影橋から乗ったって言ってたけどね。

お、すごいなって。すごい編集者がいるなって。

連載のエッセイの原稿を書いてくれって、文章を依頼してきたんだ。

俺の名文があるよ、ちゃんと。名作なんだよ。

末井は、2ページの予定なのに、渡した原稿が何枚もあったから驚いてたね。

その時に一緒に渡した写真が「地球がタバコを吸っている」っていうんだ。

陽子と結婚して住んでいた三ノ輪のフラワーマンションの屋上から撮った写真。

銭湯の煙突から煙が出てる。その頃は銭湯がいっぱいあったんだ、三ノ輪のあたり、煙突が多くてね。

末井昭が編集長をしていた雑誌『NEW SELF』(1976年7月号 セルフ出版)に掲載された荒木の文章と写真。タイトルは「妄想記・雪子の死」。

末井は三ノ輪の喫茶店で、見開き2ページにしては原稿用紙8枚という文字量が多い原稿とキャビネサイズの写真1枚を受け取り、

文章が多いが写真も大きくしたいと荒木が言うため、写真の中に文章を入れるレイアウトを組んだという。

末井は「荒木さんの生活、エロ、文学、アートすべてが凝縮されている濃い文章」と語っている。

三ノ輪で最初に末井に会った時、俺はジーパンにドテラを着て、下駄を履いてたらしい。

サングラスにヒゲで帽子かぶって。当時でいうと、アングラってやつだよね。

末井は、俺がアングラ雑誌(『地下演劇』など)や『ガロ』とかに文章を書いたり、

写真が載ってるのを見たと言ってね、頼みにきたんだよね。

俺も、末井がいろいろとヘンなことやってるヤツって知ってたからさ。

その頃はさ、条件でがんじがらめになっていないって珍しいじゃない。

自分が雑誌の編集長でしょ。他に社員いなくて一人でやってるって(笑)。

例えば、俺は電通ではできないじゃない。でも末井はやっちゃうという。

つくっている雑誌が、暴力というか不良性を持っていて、そこが気に入ったの。

それと、次に会った時に、写真集(『めばえ』)を名刺がわりに持ってきたんだ。

自分が編集した写真集で、1着のセーラー服を、いろんな女たちに着せて撮ってるの。

この写真集を見たら、これが良いわけ。

ストの日に来てくれたのも驚いたけど、何がいいっていうと、そういうセンスが俺、好きだなって。

いいなあと思って、コイツはやるぞ!って思ったね。惚れたのよ! アヴァンギャルド末井に。

それからだね、末井が編集長の雑誌で、「劇写」や「偽ルポルタージュ」とかの連載が始まったんだ。「女はすべて女優である」って、その頃から言ってるんだよ。

(「妄想記・雪子の死」をきっかけにして、1976年10月号より「劇写・女優たち」がスタート。

「かつて私は、現実を超え、現物(エロス)を感じさせる女を、『広辞苑』に内緒で、“女優”と定義したが、実は、女は、すべてが現実を超えていて、現物なのである。

女はすべて女優なのである」とのテーゼのもとに、素人の女性をモデルに撮影したシリーズ。

1977年7月に創刊された雑誌『ウィークエンド・スーパー』で連載「偽ルポルタージュ・東京エロリアリズム」が開始される。)

木が言うため、写真の中に文章を入れるレイアウトを組んだという。

末井は「荒木さんの生活、エロ、文学、アートすべてが凝縮されている濃い文章」と語っている。

これからは写真の時代

写真で時代をつくろう!

その後もね、一緒にいろいろやったね。

新しい雑誌を出そうというときだって、最初は末井が「荒木さんの雑誌をつくろう」って、

「『アラキカメラ』とか『月刊アラキ』をつくろう」って言ってくれたんだけどね、やめようって言ったんだ。

自分の雑誌なんて嬉しいけどね、

「そんな個人雑誌なんてダメだって。いくら頑張ったって1万部も売れないよ」って言ったんだ(笑)。

雑誌の名前も、2人で新宿の「DUG」(ジャズ喫茶)で考えたね。覚えてるんだ。

俺、写真界のインテリだからさ(笑)。ニエプスだとかダゲールだとか、口に出すわけ。

まあ、酒飲んでるしね。二人で呑んだくれてさ。そんなのは、なしになっちゃう。

そういえば、『蛍雪時代』(旺文社)ってあったよなって話になって。

これからは写真の時代だって、そうだ! 写真で時代をつくっちゃおうって言ってね、『写真時代』にしたの。

『蛍雪時代』のパクリじゃないからね(笑)。

カタカナでカッコつけていた時代だろ。『アンアン』とかさ。俺はそういうのも気にして、新しい感じの本を出すのかなって思ってたんだけど、末井は、そういうの一つも考えていないんだよ。「写真の時代だ!『写真時代』だ!」って。それで、意気投合しちゃうんだ。じゃあ、やっちゃうぞって。

1981年、末井昭を編集長とする『写真時代』(白夜書房)が創刊され、荒木の「景色」「少女フレンド」「写真生活」の三大連載が始まる。創刊号の部数は14万部。写真家・荒木と編集者・末井の最強のタッグによる雑誌は熱狂的な人気を集めていき、隔月刊だった『写真時代』は、1984年からは月刊誌となる。(1988年4月号が最終号。)

みんな末井に見抜かれていた

全方向あるということを

その頃から、みんな末井に見抜かれていたわけよ。

方向が、全方向あるということをね。風と俗、風俗ね、全部撮れるという。

たいがいね、カッコつけたいヤツは、風を撮ろうと思うわけだよ。風だけにするのが、

アートで純粋だと思うじゃない。末井は気づいているわけだよ。

すごく、俺が俗をもっているということをさ。

もう善悪だろうが、清濁だろうが、なんでもあるっていうことをね。

末井は見抜いていたからね。だって少女の写真を撮っても、緊縛とかも、同じ次元でやってるじゃない。

その頃なんて連載の「少女フレンド」(少女の撮り下ろし)なんてやっていると、バレエ教室に行くだろ。

いい子がいるというからバレエ教室に行くと、お互いにニヤリとするシャッターチャンスがあるわけだよ。

今は「すべてシャッターチャンスだ」って言っているけどね。

その頃は、やっぱりね、バレエ教室で足を上げた瞬間を撮る。

そうすると絶対、追ん出されるんだけどさ(笑)。

今もそれをやりたいんだけど、今はヤバイって言うんだよ(笑)。

バレエ教室で少女が白鳥の湖とかの素敵な衣装を着て、それで足がパッとあがった瞬間に撮っていると、先生が気づきだす。

これはヤバイ奴だ、ヤバイ雑誌だって(笑)。そういうコンビだったんだよ、ワハハハ(笑)。

「警察と右翼には、

荒木さんに指一本触れさせない」

末井は何度も桜田門(警視庁)に行ってるんだよね。

「警察と右翼には、荒木さんに指一本触れさせない」って言ってね。偉いんだよ。

でもね、末井は楽しみにしてたもん。警察に呼ばれるの、ワハハハ(笑)。

そのことを書いたり、喋ったりしてるんだから、取材に行ってるようなもんだようね。

(末井は『写真時代』で警視庁の保安課に47回呼び出され、編集者時代に100回以上警察に呼ばれたと語っている。)

雑誌が廃刊になっちゃってさ。行く担当者がいなくなったら、俺が今度は呼ばれるようになってさ。「いや〜、これは影です」とか言ったりね。

まだ陰毛だしちゃいけない時代だもん。これは影だ、影だって、そういうやりとりやってね(笑)。

その頃かな、政治家の平沢勝栄さんが警察の大将やっててね。

勝栄さんもインタビューとかで話してるらしいけど、警視庁の大将(防犯部長)のときにアラーキーも検挙したことがあるって。

でもその後、勝栄さんが選挙に出ることになって、俺がポスターを撮ったんだよね。

河野洋平さんのお父さんとか政治家のポスターを撮ったことがあるんだけど、それを見て俺に頼みにきたの。

そうしたらさ、「今回、私が頭を下げる番だ」って言ってくれてね(笑)。

この間、偶然に会っちゃってさ。思わず握手しちゃったけどね。

「あの頃は」なんて、お互い言ってね(笑)。

俺の80年代は

末井がつくったようなもの

末井とは、雑誌も一緒にやって、写真集も何冊出しただろうな。

あの頃は、週に何度も会ってたね。俺の80年代は末井がつくったようなもんなんだ。

最初から俺のことを見抜いていたわけだよ。

末井は俺のことを“雑誌みたいな人”って言うんだよね。

いろんな要素を持ってるから、いろんなものが作れるって。

末井と『写真時代』やってさ、他の編集者ともやったな〜。

『S&Mスナイパー』とか『噂の真相』もね。俺も元気だったな。「80年代は荒木の時代だな」って言ってくれたのは東松(照明)さんなんだよ。

ヒイキがいてくれたからね。まわりが応援してくれたんだよ。

(『S&Mスナイパー』で1979年より2008年まで「緊縛写真」を連載。『噂の真相』で1987年より2004年の休刊までモノクロの巻頭グラビアで写真日記「包茎亭日乗」が連載された。)

この前、タテイチの1000点の写真で「片目」という展覧会をやったんだ。

(2018年9月29日〜12月16日にRAT HOLE GALLERYで開催された個展「片目」。

網膜中心動脈閉塞症により右目の視力を失った荒木が2013年より5年間に、35mmモノクロフィルムにすべて縦位置で撮影した1000点を超えるモノクロ写真を展示。)

自分でも、みんないいって思うんだよね。ただ押せば写真になっちゃう。

もう、なんでも素晴らしいと思っているんだよ、今。

どこでも、いつでも、素晴らしいって思っているじゃない。

そうするとさ、そこから選ぶって言っても選びようがないんだよ。

だから1000点展。選ばなくていいんだよ。

近景だろうが遠景だろうが、みんな素晴らしい。

相反するものが混ざりあっている。いま悟りをひらきつつあるから、まずいね(笑)。

末井昭(すえいあきら)/編集者、作家、エッセイスト

1948年、岡山県に生まれる。少年期に母親をダイナマイト心中により失う。岡山県立備前高等学校(当時)を卒業後、集団就職で大阪の工場に入社するが2ヶ月で退社し上京。デザイン会社、キャバレーの宣伝部、フリーの看板描きなど、さまざまな職業を経て、1975年にセルフ出版(後の白夜書房)の設立に参加、編集者となる。雑誌『NEW SELF』、『ウィークエンド・スーパー』等を創刊。1981年、社運を賭けた『写真時代』を創刊、伝説的な写真雑誌となる。『写真時代』発禁後、パチンコにはまったことをきっかけに『パチンコ必勝ガイド』などを創刊。白夜書房取締役編集局長を経て,2012年に退社。現在は、フリーの編集者、作家、エッセイストとして活躍。歌謡バンド「ペーソス」のテナーサックス奏者としてライブ活動も行う。2014年、著書『自殺』(朝日出版社)で第30回講談社エッセイ賞を受賞。主な著書に『素敵なダイナマイトスキャンダル』(ちくま文庫)、『生きる』(太田出版)、『結婚』(平凡社)、『末井昭のダイナマイト人生相談』(亜記書房)、『自殺会議』(朝日出版社)、共著に『荒木経惟・末井昭の複写「写真時代」』(ぶんか社)、『天才アラーキーの良き時代』(バジリコ)など。2018年、著書『素敵なダイナマイトスキャンダル』が映画化され、公開された。

『写真時代』

1981年に末井昭を編集長に白夜書房より創刊。末井は「既成概念を解体する、規制をぶち壊す、読者をビックリさせたい、という意気込みで始めました」と語る。荒木経惟を中心に、森山大道、倉田精二、北島敬三、山内道雄、浜田蜂朗、瀬戸山玄といった写真家たち、執筆陣に、赤瀬川原平、南伸坊、渡辺和博、上野昂志、橋本治、糸井重里といった顔ぶれ。写真家・荒木と編集者・末井の最強タッグで1980年代を席巻した「伝説の写真雑誌」。1981年9月号より隔月号として刊行され、1984年からは月刊誌となり、最終号は1988年4月号。発行部数は14万部でスタートし、30万部まで膨れ上がった。過激な表現により、何度も警視庁より編集長の末井が呼び出しを受ける。廃刊となった直接的な理由は猥褻図画販売容疑で警視庁からの回収命令が出て、「発禁」となる。

インタビュー・構成:内田真由美

撮影(荒木氏):野村佐紀子

プロフィール

荒木経惟 Nobuyoshi Araki

1940年東京都生まれ。千葉大学工学部写真印刷工学科を卒業後、電通にカメラマンとして入社。

1964年《さっちん》で「第1回太陽賞」を受賞。1971年に妻・陽子との新婚旅行を収めた『センチメンタルな旅』を自費出版。翌年、電通を退社しフリーとなる。被写体との個人的な関係性を写した「私写真」、強烈なエロス(生、性)とタナトスが(死)が漂う写真世界を確立。1990年代以降、世界各地で多数の展覧会を開催、日本を代表する写真家として国内外で高い評価を得ている。精力的に刊行し続ける写真集、著作は500冊を超える。2008年、オーストリアの芸術分野における最高位の勲章「オーストリア科学・芸術勲章」を叙勲、オーストリア科学・芸術アカデミー生涯会員となる。

ブログ添付サイト

ちゃこ花房〜本日も波瀾万丈〜

ちゃこ花房

友人のサイト

おやたまキネマ

おやっさんの映画魂ッ!

魔窟チェロ家の宝物殿