≪囲碁の布石~高尾紳路氏の場合≫

(2024年11月10日投稿)

今回のブログでも、引き続き、囲碁の布石について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇高尾紳路『囲碁 布石入門 初級から初段まで』成美堂出版、2013年

高尾紳路氏によれば、布石は、家造りにたとえれば土台の段階で、碁では重要な分野であるとする。

布石は、「1、隅の先着。2、隅のシマリとカカリ。3、辺へのヒラキ。4、中央への展開」という順番に打ち進められていくのが、ふつうである。この順番のうち、辺へのヒラキが布石を理解する鍵を握る。したがって、ヒラキとは何かが分かれば、布石の大筋をつかんだことになるという。

ヒラキは目的によって、陣地拡大と根拠確保の二つに大別される。

二間ビラキが、最小限の根拠を確保するヒラキの基本。ただし、二子が中央に向かって並んでいる場合は、三間が正しいヒラキかたとなる(二立三析)。

大筋の方向を決める目のつけどころは、すでに打っている石の状態、つまり石の強弱である。すなわち、石の強弱が生命線であるという。

こうした大筋の方向に基づいて、以下、内容をまとめてみたい。

あわせて、私が管見した範囲内で、高尾紳路氏の実戦譜を【補足】として追加しておいた。

【高尾紳路氏のプロフィール】

・昭和51年、千葉県に生まれる。師は藤沢秀行名誉棋聖。

・平成3年、入段。平成17年、九段。

・平成12年、第9期竜星戦優勝。

・平成16年、第13期竜星戦優勝。

・平成17年、第60期本因坊に。以後、3連覇。

・平成18年、第31期名人に。史上6人目の名人本因坊。

・平成20年、第46期十段。

・平成22年、第3回大和証券杯グランドチャンピオン。

【高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版はこちらから】

囲碁 高尾紳路の布石入門 初級から初段まで

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・初級の人は、入門時に使う九路盤から十九路盤に変わった途端、その広さにとまどって、迷子になったような気分になり、どこに打てばよいか分からなくなってしまう。

それは、中級、上級と進級しても同じようなものである。

・なぜ、どこに打てば良いかが分からなくなるかと言えば、布石の場合は、死活や手筋の分野と違って、明確な正答が出にくい分野だからである。

・布石は、家造りにたとえれば土台の段階で、碁では重要な分野である。

そこで、どこに注意すれば布石の大筋がつかめるか、実戦に臨んで応用できるようになるためには、どこがポイントかに心掛けて、構成したという。

・本書では、大筋の方向を間違えないための目の付け所はどこかに絞り、細かいことは省き、中盤の戦いにおいても応用がきき、勝率のアップにつながるような基本的な考え方が身につくように心掛けたそうだ。

(それは、初段以上になっても、十分通用する布石の考え方であるとする)

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、3頁)

各章のまとめ開始2024年11月4日

第1章 ●十九路盤でもまどわない

布石の基本的な考え方

<布石の基本>

①ヒラキが布石理解の基本

・本書では、初級から上級までの人が初段になっても通用し、指針となる布石の基本的な考え方が身につくことを目標に構成した。

(むろん、初段や二段の人も布石の基本を確認するという意味で役立つはず)

・布石は、「1、隅の先着。2、隅のシマリとカカリ。3、辺へのヒラキ。4、中央への展開」という順番に打ち進められていくのが、ふつうである。

※この順番のうち、辺へのヒラキが布石を理解する鍵を握る。

したがって、ヒラキとは何かが分かれば、布石の大筋をつかんだことになる。

・ヒラキは目的によって、陣地拡大と根拠確保の二つに大別される。

②根拠確保のヒラキ

・二間ビラキすることで、最小限の陣地を確保することができる。

(相手の強い場所においては、二間ビラキが基本。一間ビラキは狭く、三間ビラキすると、打ち込まれて、応手に困る)

・根拠確保のヒラキの基本を応用したのが、相手の陣地拡大を防ぐ割り打ちという布石のテクニック。

(相手に接近されても、二間ビラキできる地点に打つのが、割り打ちの基本)

③二間ビラキと三間ビラキ

・陣地拡大と根拠確保のヒラキは、目指す目的がまったくちがう。

二つのうち、根拠確保のヒラキが布石理解の急所。

・二間ビラキが、最小限の根拠を確保するヒラキの基本。

※ただし、ヒラキの基本は形によって変わる。

二子が中央に向かって並んでいる場合は、三間が正しいヒラキかたとなる。

例えば、ツケ引き定石の場合。

【3図、4図】

・黒1から5まではツケ引き定石。

・白2、4が中央に向かって並んでいるので、白6の三間がヒラキの基本。

※こうした形の場合、白6でaの二間ビラキは基本に反する打ち方となる。

④根拠の要点を見逃すな

・序盤の布石の段階でも中盤に入っても、「根拠の要点を見逃さない」ことが大切。

・陣地を拡大するヒラキは、大場と呼ばれる。根拠の要点は、急場と呼ばれる。

・二立三析の場合は、三間ビラキがほぼ絶対の一手で、「大場より急場」の囲碁格言にしたがうのが正しい打ち方。

⑤大筋の方向をまちがえるな

・布石だけに限らないが、すでに打った石を生かすためには、大筋の方向をまちがえないことが大切。

(先に説明した「根拠の要点を見逃すな」などは、その一つ。)

・大筋の方向を決める目のつけどころは、すでに打っている石の状態。石の強弱。

<本書の構成>

・第2章以降は、問題形式で構成した。

まず、第2章では、初級や中級の人が大筋の方向感覚を磨くのにふさわしい問題を選んだ。第2章では、盤上の半分を使い、大筋の方向に焦点を絞って、出題した。

・第3章では、全局における、大筋の方向を考えてもらう。

※ただし、第2章とちがい、第3章では、布石の基本をつかむため、多角的に出題した。

・第4章では、互いの石が接触した筋と形に関する問題を出題した。

・最終章の第5章は、これまでマスターしてきた布石の基本や、筋と形に関する応用問題である。出題図に数手示し、どの手が悪いかをさがしてもらう。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、7頁~36頁)

【問題55】白石の強弱を判定 初段レベル

黒の番

〇強い石に近寄るな

【正解図】大ゲイマが形

※右下隅の白石は強い一団。接近しても、狙いがない。

・そこで、黒1と大ゲイマにヒラくのが、好判断。

【失敗図】接近は無謀

・黒1と接近するのは、無謀な打ち方。

・白2と逆襲されて、黒が困る。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、93頁~94頁)

【問題59】石の強弱が生命線 初段レベル

黒の番

〇右下が急場

【正解図】黒1、3は先手

※右下の白石や黒石はまだ完全に生きていない一団。

・だから、黒1、3と生きるのが良く、白4が省けない。

【失敗図】黒1は白石に響かない

・黒1は下辺の白三子に響かず、白2、4の後、aに白石がくると、白bの狙いが脅威となる。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、97頁~98頁)

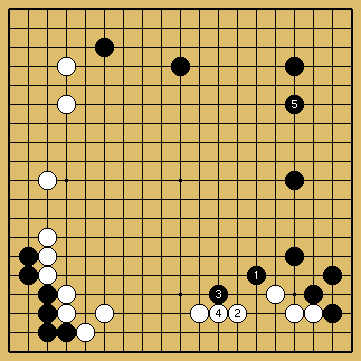

【問題13】永遠の課題 1級レベル

白の番

・黒1とカカってきた局面。

・こうした場合、白Aとハサむか、Bと受けるかは、永遠のテーマ。

・互いの配石によって変わるが、次の一手は、ハサミと受けのどちらだろうか。

〇ハサミが好判断

【失敗図】黒2が絶好になる

・白1がなぜ悪手になるかと言えば、黒2のハサミを絶好にさせてしまうから。

・黒2によって、白△の根拠を奪われるため、白3と逃げ出さざるを得なくなる。

・すると、黒4とケイマされて、白不満の戦い。

【正解図】白△が目のつけどころ

・次の一手を決める目のつけどころは、白△である。

・白△を生かすためには、白1やaのハサミが良く、黒2の三々なら、白3のほうから、押さえる。

・後は、黒4から10までの進行となり、左辺一帯の白が好形になり、白に不満がない。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、127頁~128頁)

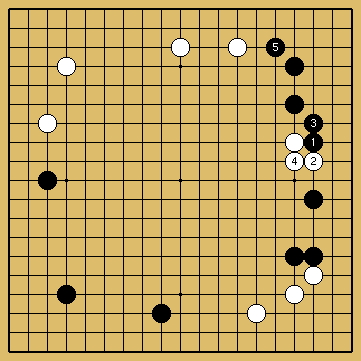

【問題14】大場より急場 初段レベル

白の番

・前ページの正解図に続く局面。

・左辺に関しては、白Aの白勢力の拡大や白Bのコスミが考えられる。

ほかに白Cも大場。

・迷った時は、「大場より急場」の格言が役に立つ。

〇攻防の要点を見逃すな

【正解図】根拠を脅かすのが好判断

・白1がなぜ良い手になるかと言えば、黒五子の根拠を脅かしているから。

※白1は、黒五子の根拠を奪いながら、左辺の白の陣地を固める攻防の要点。

【正解図・続】白1は大場より急場

※主要な囲碁格言の一つに、「大場より急場」がある。

単なる大場以外に根拠に関する急場がある場合は、根拠を奪ったり、根拠を確保したりするほうが、大切であることを教えてくれる囲碁格言。

・ここは白1がそれで、黒は2と根拠を確かめるくらいのもの。

・次に、白は二通りの打ち方があり、一策は白3の大場先着。

【失敗図1】黒2が絶好点

・白1がなぜ悪いかと言えば、黒2と根拠を確保しながら、左辺の白陣に食い込まれるから。

【失敗図2】白1、3は格言違反

・白1がなぜ悪いかと言えば、「大場より急場」の格言に違反しているから。

・白1の大場先着は、黒2に石の調子で、白3の大場に連打する打ち方。

・しかし、黒4と攻防の要点に先着されて、白の失敗布石。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、129頁~132頁)

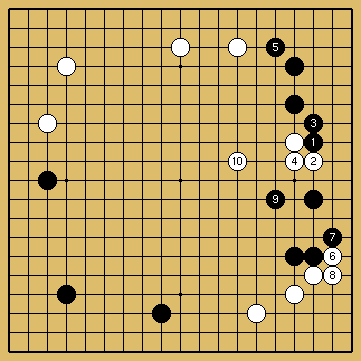

【問題15】天王山を見逃すな 初段レベル

黒の番

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生

・この布石は、右上一帯の黒の大模様と左下一帯の白の大模様がにらみあっている。

こんな布陣では「天王山を見逃すな」が大切である。とすれば、黒はどこが最善か?

⇒・黒1とカケる一手である。

・黒1がなぜ最善になるかと言えば、右上一帯の大模様を広げながら、左下一帯の白模様のスケールを制限しているからである。

〇黒1は、互いの大模様の消長に関する天王山である。

・黒は1、3を決めてから、5と大模様にシンを入れるのが好手順である。黒不満のない展開。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、133頁~134頁)

【問題20】アマ有段者の実戦 初段レベル

黒の番

・根拠を確保した石は強く、根拠のない石は弱いので、相手に攻められることになる。

・アマ有段者の実戦である。

・黒AとBのどちらが良いだろうか。

〇弱い石を作るな

【失敗図】黒が棒石の弱石になる

・黒1がなぜ悪い手かと言えば、白2のコスミツケから4、6と攻め態勢を整えられて、黒石は根拠のない弱い石になってしまうからである。

※黒1は大場に打っていても、「弱い石を作るな」の鉄則に違反している。

逆の見方をすれば、白2以下が相手の石を弱石にする好手となる。

【正解図】根拠確保が大切

・というわけで、黒1、3が根拠確保の良い手。

※また、白6で7は、黒6である。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、145頁~146頁)

第3章 問題21 右下の白勢力がポイント 初段レベル

【問題21】右下の白勢力がポイント 初段レベル

黒の番

・この布石は右下一帯に広がる白勢力が目のつけどころ。

この白勢力が目一杯に働かないように、心掛けるべきである。

黒A、B、Cのどれが良いだろうか。

【失敗図1】(白模様は理想的な構え)

・黒1がなぜ悪いかと言えば、白2のカケが絶好点になるから。

※通常の布石では、黒1あたりが辺に展開する大場となる。

・しかし、この布石は右下一帯に白の強力な勢力があるため、白2、4とカケられると、下辺一帯が谷の深い理想的な大模様になり、白石が目一杯に働いてくる。

相手の白石が存分に働くようになっては、黒の失敗布石。

【失敗図2】(黒最悪の展開)

・黒1がなぜ悪いかという理由も同じ。

・白2、4とカケられて、右下の白勢力が働き、下辺一帯の大模様の谷が深くなる。

※厳密に言えば、本図の黒1から5までは最悪の展開。

黒▲から5までの黒四子がすべて第三線に片寄って位が低く、いわゆるコリ形になってしまうから。

【変化図】(白勢力が参戦する)

・といって、白△のカケに黒1、3の出切りは無理。

・一例を示せば、白2から8までの手順が予想され、こんどは右下の白勢力が戦いに参加してくるから。

※失敗図1や失敗図2は、この布石の目のつけどころである右下の白勢力を見ていない打ち方。

【正解図】(コスミが絶好点)

・この布石は黒1のコスミが絶好点。

・次に黒aを狙うのが好判断となる。

【正解図・続】(黒1、3と打ち黒成功)

・黒1がなぜ良い手かと言えば、白勢力の働きを制限しているから。

・この布石は黒1の一手で、白2の大場なら黒3とカケて、黒に何の不満もない展開だろう。

・こうなっては、右下一帯の白勢力が働かなくなり、白4には黒5かaである。

※いずれにしても、黒1、3と布石の要点を連打して、黒好調の運び。

逆に言えば、黒3のカケを食らっては、白不満。

【変化図】(一局の布石)

・黒1には、黒aを防ぎながら、下辺を拡大する白2も大きく、黒は3かbに打ち、互いに言い分のある一局の布石。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、147頁~150頁)

【問題17】強弱を見極める 1級レベル

白の番

・下辺の打ち方が焦点になっている。

・とすれば、白AやBなどが考えられる。

・どちらを選ぶかは、下辺一帯が白の強い場所か弱い場所かの判断によって、決まる。

〇下辺一帯は黒の強い場所

【失敗図】分断されては白が悪い

・白1がなぜ悪手かと言えば、黒2と分断されて、一方的に攻め立てられるから。

・白△と白1、3の両方の石に根拠がなく、黒4と黒地を固めながら攻められて、黒に主導権を奪われてしまう。

※白が窮地にはまったのは、下辺一帯の強弱判断をまちがえたため。

【正解図】下辺一帯は黒の石数が多い

※強弱判断の目安は、黒と白の石数を比べれば判明する。

・下辺一帯は黒の石数がきわめて多い場所であるから、白1かa、bなどが正着。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、191頁~192頁)

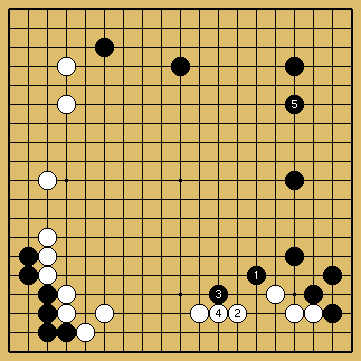

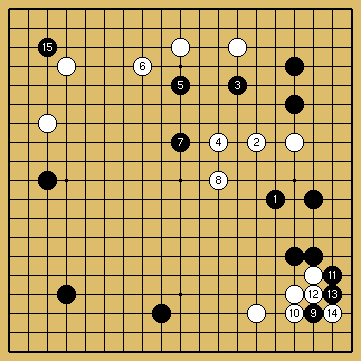

「第5章

【問題2】敵を強くする俗筋 1級レベル

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生

悪手さがし

☆右辺の黒陣に、白△がなぐり込んできた。

ここで、黒1、3とツケ引いて5とコスんだ。

黒1から5までの手順のうち、どの手が敵を強くする俗筋だろうか?

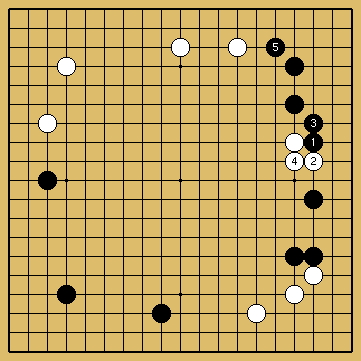

〇弱い石にツケるな

【失敗】黒11は白石を強くする俗筋

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生

☆黒1のツケがなぜ悪いか?

⇒白2の押さえから4とツガれて、白石を強くしているからである。

右辺一帯は黒石が5個あり、かなり強い場所。

・そこに入ってきた白△は弱い石にもかかわらず、黒1とツケると白2、4とツイで、強い石になる。

※黒1、3は白石を強化する典型的な俗筋である。囲碁格言にも「弱い石にツケるな」とある。

・続いて、右辺の白三子が強くなったため、白6、8のハネツギが隅を確保しながら、黒三子の根拠をなくして、攻める好手となる。

・黒9に白10などと飛ばれて、黒不満の展開である。

⇒これでは弱かった白石が威張っている。

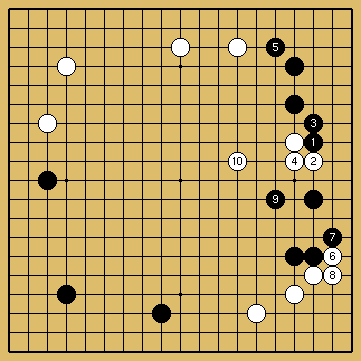

【正解】黒1、3が最善の攻め

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生

・なぐり込んだ白△は弱い石。

となれば、ここは黒1と飛んで黒三子を強化しながら追撃するのが良い。

・白2に黒3と攻めることができれば満点。

・白4の逃げに黒5とボウシして、黒石を強化しながら、白6に黒7とボウシ攻めして、好調の戦い。

・続いて、白8の逃げに黒9の三々などが打てればプロ級だという。

・白10には黒11、13と隅に食い込み、黒15と白陣を荒らす。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、223頁~225頁)

・拡大の手筋は、石が接触しているばあい、圧迫の手筋と連動する。

多少の重複は恐れず、基礎的な形から説明しよう。

・布石の古典的順序からいえば、一アキ隅、二シマリ(カカリ)、三ヒラキ、四ツメ、

五トビの五番目。

たがいに地と根拠を確かめ合ってから、自分の勢力圏を拡大することになる。

現実の碁では、その順序も崩れることが多いし、また、立体的な現代布石では、ヒラキよりトビが優先するばあいがないでもない。

(藤沢秀行『基本手筋事典 下』日本棋院、1978年、57頁)

【二間トビ】

・拡大の構想は部分的なモヨウにとどまらず、全局的観点から発しなければならない。

・部分の形より、全局のバランスが優先する。

【参考譜11】

第1期名人戦 リーグ戦

白 山部俊郎

黒 藤沢秀行

・黒1と二間にトンで、下辺のモヨウを拡大しながら、全局的な厚みを築く。

・aのボウシなどを含んで、中央も大きくなりそうだ。

・黒1でbは部分に偏している。

【参考図】(以後の攻防)

・白1のウチコミは、いまが時期。

・黒は2とツメて隅の地を固めながら、白を追い出す攻めだ。

・白3には黒4とカブせて、aとツケるモタレの攻めをねらう。

・白5、7と黒にも弱点を作り、11、15と形作りに大わらわ。

・黒16は眼形の弾力を奪う手筋であり、黒18、20とワタッて、一方的な攻勢を約束した。

※地合いでもすでに釣り合っており、いまだに残る白への攻め味と、中央に形成されかけている漠然とした地モヨウ分が、黒のリードと見られる。

※あえて大きく広げ、相手からのウチコミを誘う拡大の構想も、ときには有力である。

(藤沢秀行『基本手筋事典 下』日本棋院、1978年、70頁)

高尾紳路氏の実戦譜から、次の文献を参考に、布石の例について紹介しておこう。

〇依田紀基『基本布石事典 下』日本棋院、2008年

<星・タスキ星>【参考譜】

②1999年 高尾紳路-大竹英雄(146頁)

第16型 【参考譜】(1-53)

1999年 第25期天元戦本戦

白九段 大竹英雄

黒六段 高尾紳路

・白8のカカリに黒9とハサみ、以下白18まで、先手を取って、黒19とツメた。

・黒19に白は手を抜いた。

・黒23のカケは工夫した手である。

・白30の押し。

・白30に、黒31、33のハネノビは欠かせない。

【1図】(下辺も大場)

〇黒19とツメたが、これでは、

・黒1のヒラキも大場である。

・白2のカカリに黒3以下白8まで先手を取って、待望の黒9にツメる。これもあろう。

・手順中、白2でaと守れば、黒4のシマリが絶好である。

【2図】(打ちにくい)

〇黒19に白は手を抜いたが、これで、

・白1、3と守れば、手堅い。

・しかし、黒2の立ちで、左辺が理想形になり、白は打ちにくい。

【3図】(黒、今ひとつ)

〇黒23のカケは工夫した手である。これでは、

・黒1のコスミツケが手筋であるが、この場合は、白2から6のコスミまで、黒、今ひとつであろう。

【4図】(黒、十分)

〇白30の押しで、

・白1とシマるのは、黒2から4のトビが調子よくなる。

・譜の黒23と相まって、黒十分である。

【5図】(黒、つらい)

〇白30に、黒31、33のハネノビは欠かせない。これで、

・黒1にカカるのは、白2から4のトビが好点で、黒5と守るのでは、つらい。

・黒7に続いて、白は譜のAトビで好調になる。

(依田紀基『基本布石事典 下』日本棋院、2008年、146頁~147頁)

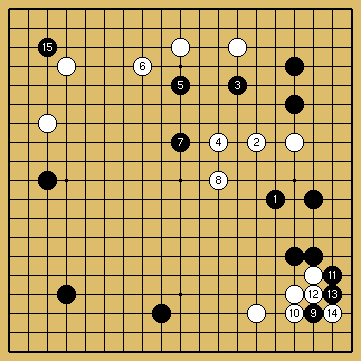

・2017年8月30日~31日

第42期名人戦挑戦手合 第1局

黒番 井山裕太 棋聖

白番 高尾紳路 名人

総手数271手完 白半目勝ち

1~100手まで

☆本局で学んでほしいポイントは、「捨て石」

・石を捨てた引き替えに、大模様を張って勝負する流れを味わってほしいという。

・相手の弱点をよく見ることも重要。(10頁)

<布石に関連して>

・右上の小目から、黒は小ゲイマにシマリ。シマリは主に第三線か第四線に打たれる。

・左上の白6は一間ガカリ。小目からのシマリやカカリは大きいので、優先されることが多い。

・黒7の下ツケに、白8とぶつかっていった。ナダレという打ち方。

・黒は連絡するので、9は絶対。

・白16とハサミに、黒17と三々入り。

<高尾氏の感想>

・井山さんは弱点がない。そしてとくに読みの幅が広く深い。その点がほかの棋士より優れている。

・一方向に深く読む人はいるが、独創的でいろいろなことが読めるのが、ほかの棋士が真似できないところだろう。

・序盤は悪くない立ち上がりだと思ったという。

・ただ、黒97と切りから眼形を脅かされる筋を見落としていた。

・白64のときに、気がついていなければいけなかったそうだ。

<一局を終えての高尾氏の感想>

・打っていて、井山さんの充実ぶりを感じた。

本局は勝ったが、その後4連敗。名人位を奪い返される。

実力が足りなかった。

井山さんはこのシリーズを勝って、2度目の七冠独占を果たし、その功績で国民栄誉賞を受賞。井山さんと名人戦という大きな舞台で、3年連続で打てたのは幸せだったという。

(高尾紳路監修『一局の基本 歴代名人編』池田書店、2018年、10頁~29頁、123頁、126頁)

高尾紳路の他の著作

【高尾紳路『布石から中盤入門』はこちらから】

(2024年11月10日投稿)

【はじめに】

今回のブログでも、引き続き、囲碁の布石について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇高尾紳路『囲碁 布石入門 初級から初段まで』成美堂出版、2013年

高尾紳路氏によれば、布石は、家造りにたとえれば土台の段階で、碁では重要な分野であるとする。

布石は、「1、隅の先着。2、隅のシマリとカカリ。3、辺へのヒラキ。4、中央への展開」という順番に打ち進められていくのが、ふつうである。この順番のうち、辺へのヒラキが布石を理解する鍵を握る。したがって、ヒラキとは何かが分かれば、布石の大筋をつかんだことになるという。

ヒラキは目的によって、陣地拡大と根拠確保の二つに大別される。

二間ビラキが、最小限の根拠を確保するヒラキの基本。ただし、二子が中央に向かって並んでいる場合は、三間が正しいヒラキかたとなる(二立三析)。

大筋の方向を決める目のつけどころは、すでに打っている石の状態、つまり石の強弱である。すなわち、石の強弱が生命線であるという。

こうした大筋の方向に基づいて、以下、内容をまとめてみたい。

あわせて、私が管見した範囲内で、高尾紳路氏の実戦譜を【補足】として追加しておいた。

【高尾紳路氏のプロフィール】

・昭和51年、千葉県に生まれる。師は藤沢秀行名誉棋聖。

・平成3年、入段。平成17年、九段。

・平成12年、第9期竜星戦優勝。

・平成16年、第13期竜星戦優勝。

・平成17年、第60期本因坊に。以後、3連覇。

・平成18年、第31期名人に。史上6人目の名人本因坊。

・平成20年、第46期十段。

・平成22年、第3回大和証券杯グランドチャンピオン。

【高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版はこちらから】

囲碁 高尾紳路の布石入門 初級から初段まで

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

はじめに

あなたの布石理解度チェック表

第1章 ●十九路盤でもとまどわない

布石の基本的な考え方

第2章 〇右に打つか左に打つか二択問題

方向感覚を磨く60問

第3章 ●大筋の方向を全局問題で考える

布石の基本23問

第4章 〇自分の石は弱いか強いか

序盤攻防の筋と形30問

第5章 ●悪手を発見する問題

どの手が悪いか12問

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・氏のプロフィール

・はじめに

・第1章 布石の基本的な考え方

・<本書の構成>

・第2章 方向感覚を磨く【問題55】

・第2章 方向感覚を磨く【問題59】

・第3章 布石の基本【問題13】

・第3章 布石の基本【問題14】

・第3章 布石の基本【問題15】

・第3章 布石の基本【問題20】

・第3章 布石の基本【問題21】

・第4章 序盤攻防の筋と形 【問題17】

・第5章 どの手が悪いか 【問題2】

・【補足】布石 二間トビ~藤沢秀行『基本手筋事典 下』より

・【補足】高尾紳路氏の実戦譜~依田紀基『基本布石事典』より

・【補足】高尾紳路氏の実戦譜~高尾紳路『一局の基本 歴代名人編』より

はじめに

・初級の人は、入門時に使う九路盤から十九路盤に変わった途端、その広さにとまどって、迷子になったような気分になり、どこに打てばよいか分からなくなってしまう。

それは、中級、上級と進級しても同じようなものである。

・なぜ、どこに打てば良いかが分からなくなるかと言えば、布石の場合は、死活や手筋の分野と違って、明確な正答が出にくい分野だからである。

・布石は、家造りにたとえれば土台の段階で、碁では重要な分野である。

そこで、どこに注意すれば布石の大筋がつかめるか、実戦に臨んで応用できるようになるためには、どこがポイントかに心掛けて、構成したという。

・本書では、大筋の方向を間違えないための目の付け所はどこかに絞り、細かいことは省き、中盤の戦いにおいても応用がきき、勝率のアップにつながるような基本的な考え方が身につくように心掛けたそうだ。

(それは、初段以上になっても、十分通用する布石の考え方であるとする)

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、3頁)

各章のまとめ開始2024年11月4日

第1章 ●十九路盤でもまどわない

布石の基本的な考え方

第1章 布石の基本的な考え方

<布石の基本>

①ヒラキが布石理解の基本

・本書では、初級から上級までの人が初段になっても通用し、指針となる布石の基本的な考え方が身につくことを目標に構成した。

(むろん、初段や二段の人も布石の基本を確認するという意味で役立つはず)

・布石は、「1、隅の先着。2、隅のシマリとカカリ。3、辺へのヒラキ。4、中央への展開」という順番に打ち進められていくのが、ふつうである。

※この順番のうち、辺へのヒラキが布石を理解する鍵を握る。

したがって、ヒラキとは何かが分かれば、布石の大筋をつかんだことになる。

・ヒラキは目的によって、陣地拡大と根拠確保の二つに大別される。

②根拠確保のヒラキ

・二間ビラキすることで、最小限の陣地を確保することができる。

(相手の強い場所においては、二間ビラキが基本。一間ビラキは狭く、三間ビラキすると、打ち込まれて、応手に困る)

・根拠確保のヒラキの基本を応用したのが、相手の陣地拡大を防ぐ割り打ちという布石のテクニック。

(相手に接近されても、二間ビラキできる地点に打つのが、割り打ちの基本)

③二間ビラキと三間ビラキ

・陣地拡大と根拠確保のヒラキは、目指す目的がまったくちがう。

二つのうち、根拠確保のヒラキが布石理解の急所。

・二間ビラキが、最小限の根拠を確保するヒラキの基本。

※ただし、ヒラキの基本は形によって変わる。

二子が中央に向かって並んでいる場合は、三間が正しいヒラキかたとなる。

例えば、ツケ引き定石の場合。

【3図、4図】

・黒1から5まではツケ引き定石。

・白2、4が中央に向かって並んでいるので、白6の三間がヒラキの基本。

※こうした形の場合、白6でaの二間ビラキは基本に反する打ち方となる。

④根拠の要点を見逃すな

・序盤の布石の段階でも中盤に入っても、「根拠の要点を見逃さない」ことが大切。

・陣地を拡大するヒラキは、大場と呼ばれる。根拠の要点は、急場と呼ばれる。

・二立三析の場合は、三間ビラキがほぼ絶対の一手で、「大場より急場」の囲碁格言にしたがうのが正しい打ち方。

⑤大筋の方向をまちがえるな

・布石だけに限らないが、すでに打った石を生かすためには、大筋の方向をまちがえないことが大切。

(先に説明した「根拠の要点を見逃すな」などは、その一つ。)

・大筋の方向を決める目のつけどころは、すでに打っている石の状態。石の強弱。

<本書の構成>

・第2章以降は、問題形式で構成した。

まず、第2章では、初級や中級の人が大筋の方向感覚を磨くのにふさわしい問題を選んだ。第2章では、盤上の半分を使い、大筋の方向に焦点を絞って、出題した。

・第3章では、全局における、大筋の方向を考えてもらう。

※ただし、第2章とちがい、第3章では、布石の基本をつかむため、多角的に出題した。

・第4章では、互いの石が接触した筋と形に関する問題を出題した。

・最終章の第5章は、これまでマスターしてきた布石の基本や、筋と形に関する応用問題である。出題図に数手示し、どの手が悪いかをさがしてもらう。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、7頁~36頁)

第2章 方向感覚を磨く【問題55】

【問題55】白石の強弱を判定 初段レベル

黒の番

〇強い石に近寄るな

【正解図】大ゲイマが形

※右下隅の白石は強い一団。接近しても、狙いがない。

・そこで、黒1と大ゲイマにヒラくのが、好判断。

【失敗図】接近は無謀

・黒1と接近するのは、無謀な打ち方。

・白2と逆襲されて、黒が困る。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、93頁~94頁)

第2章 方向感覚を磨く【問題59】

【問題59】石の強弱が生命線 初段レベル

黒の番

〇右下が急場

【正解図】黒1、3は先手

※右下の白石や黒石はまだ完全に生きていない一団。

・だから、黒1、3と生きるのが良く、白4が省けない。

【失敗図】黒1は白石に響かない

・黒1は下辺の白三子に響かず、白2、4の後、aに白石がくると、白bの狙いが脅威となる。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、97頁~98頁)

第3章 布石の基本【問題13】

【問題13】永遠の課題 1級レベル

白の番

・黒1とカカってきた局面。

・こうした場合、白Aとハサむか、Bと受けるかは、永遠のテーマ。

・互いの配石によって変わるが、次の一手は、ハサミと受けのどちらだろうか。

〇ハサミが好判断

【失敗図】黒2が絶好になる

・白1がなぜ悪手になるかと言えば、黒2のハサミを絶好にさせてしまうから。

・黒2によって、白△の根拠を奪われるため、白3と逃げ出さざるを得なくなる。

・すると、黒4とケイマされて、白不満の戦い。

【正解図】白△が目のつけどころ

・次の一手を決める目のつけどころは、白△である。

・白△を生かすためには、白1やaのハサミが良く、黒2の三々なら、白3のほうから、押さえる。

・後は、黒4から10までの進行となり、左辺一帯の白が好形になり、白に不満がない。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、127頁~128頁)

第3章 布石の基本【問題14】

【問題14】大場より急場 初段レベル

白の番

・前ページの正解図に続く局面。

・左辺に関しては、白Aの白勢力の拡大や白Bのコスミが考えられる。

ほかに白Cも大場。

・迷った時は、「大場より急場」の格言が役に立つ。

〇攻防の要点を見逃すな

【正解図】根拠を脅かすのが好判断

・白1がなぜ良い手になるかと言えば、黒五子の根拠を脅かしているから。

※白1は、黒五子の根拠を奪いながら、左辺の白の陣地を固める攻防の要点。

【正解図・続】白1は大場より急場

※主要な囲碁格言の一つに、「大場より急場」がある。

単なる大場以外に根拠に関する急場がある場合は、根拠を奪ったり、根拠を確保したりするほうが、大切であることを教えてくれる囲碁格言。

・ここは白1がそれで、黒は2と根拠を確かめるくらいのもの。

・次に、白は二通りの打ち方があり、一策は白3の大場先着。

【失敗図1】黒2が絶好点

・白1がなぜ悪いかと言えば、黒2と根拠を確保しながら、左辺の白陣に食い込まれるから。

【失敗図2】白1、3は格言違反

・白1がなぜ悪いかと言えば、「大場より急場」の格言に違反しているから。

・白1の大場先着は、黒2に石の調子で、白3の大場に連打する打ち方。

・しかし、黒4と攻防の要点に先着されて、白の失敗布石。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、129頁~132頁)

第3章 布石の基本【問題15】

【問題15】天王山を見逃すな 初段レベル

黒の番

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生・この布石は、右上一帯の黒の大模様と左下一帯の白の大模様がにらみあっている。

こんな布陣では「天王山を見逃すな」が大切である。とすれば、黒はどこが最善か?

⇒・黒1とカケる一手である。

・黒1がなぜ最善になるかと言えば、右上一帯の大模様を広げながら、左下一帯の白模様のスケールを制限しているからである。

〇黒1は、互いの大模様の消長に関する天王山である。

・黒は1、3を決めてから、5と大模様にシンを入れるのが好手順である。黒不満のない展開。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、133頁~134頁)

第3章 布石の基本【問題20】

【問題20】アマ有段者の実戦 初段レベル

黒の番

・根拠を確保した石は強く、根拠のない石は弱いので、相手に攻められることになる。

・アマ有段者の実戦である。

・黒AとBのどちらが良いだろうか。

〇弱い石を作るな

【失敗図】黒が棒石の弱石になる

・黒1がなぜ悪い手かと言えば、白2のコスミツケから4、6と攻め態勢を整えられて、黒石は根拠のない弱い石になってしまうからである。

※黒1は大場に打っていても、「弱い石を作るな」の鉄則に違反している。

逆の見方をすれば、白2以下が相手の石を弱石にする好手となる。

【正解図】根拠確保が大切

・というわけで、黒1、3が根拠確保の良い手。

※また、白6で7は、黒6である。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、145頁~146頁)

第3章 布石の基本【問題21】

第3章 問題21 右下の白勢力がポイント 初段レベル

【問題21】右下の白勢力がポイント 初段レベル

黒の番

・この布石は右下一帯に広がる白勢力が目のつけどころ。

この白勢力が目一杯に働かないように、心掛けるべきである。

黒A、B、Cのどれが良いだろうか。

【失敗図1】(白模様は理想的な構え)

・黒1がなぜ悪いかと言えば、白2のカケが絶好点になるから。

※通常の布石では、黒1あたりが辺に展開する大場となる。

・しかし、この布石は右下一帯に白の強力な勢力があるため、白2、4とカケられると、下辺一帯が谷の深い理想的な大模様になり、白石が目一杯に働いてくる。

相手の白石が存分に働くようになっては、黒の失敗布石。

【失敗図2】(黒最悪の展開)

・黒1がなぜ悪いかという理由も同じ。

・白2、4とカケられて、右下の白勢力が働き、下辺一帯の大模様の谷が深くなる。

※厳密に言えば、本図の黒1から5までは最悪の展開。

黒▲から5までの黒四子がすべて第三線に片寄って位が低く、いわゆるコリ形になってしまうから。

【変化図】(白勢力が参戦する)

・といって、白△のカケに黒1、3の出切りは無理。

・一例を示せば、白2から8までの手順が予想され、こんどは右下の白勢力が戦いに参加してくるから。

※失敗図1や失敗図2は、この布石の目のつけどころである右下の白勢力を見ていない打ち方。

【正解図】(コスミが絶好点)

・この布石は黒1のコスミが絶好点。

・次に黒aを狙うのが好判断となる。

【正解図・続】(黒1、3と打ち黒成功)

・黒1がなぜ良い手かと言えば、白勢力の働きを制限しているから。

・この布石は黒1の一手で、白2の大場なら黒3とカケて、黒に何の不満もない展開だろう。

・こうなっては、右下一帯の白勢力が働かなくなり、白4には黒5かaである。

※いずれにしても、黒1、3と布石の要点を連打して、黒好調の運び。

逆に言えば、黒3のカケを食らっては、白不満。

【変化図】(一局の布石)

・黒1には、黒aを防ぎながら、下辺を拡大する白2も大きく、黒は3かbに打ち、互いに言い分のある一局の布石。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、147頁~150頁)

第4章 序盤攻防の筋と形 問題17

【問題17】強弱を見極める 1級レベル

白の番

・下辺の打ち方が焦点になっている。

・とすれば、白AやBなどが考えられる。

・どちらを選ぶかは、下辺一帯が白の強い場所か弱い場所かの判断によって、決まる。

〇下辺一帯は黒の強い場所

【失敗図】分断されては白が悪い

・白1がなぜ悪手かと言えば、黒2と分断されて、一方的に攻め立てられるから。

・白△と白1、3の両方の石に根拠がなく、黒4と黒地を固めながら攻められて、黒に主導権を奪われてしまう。

※白が窮地にはまったのは、下辺一帯の強弱判断をまちがえたため。

【正解図】下辺一帯は黒の石数が多い

※強弱判断の目安は、黒と白の石数を比べれば判明する。

・下辺一帯は黒の石数がきわめて多い場所であるから、白1かa、bなどが正着。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、191頁~192頁)

第5章 どの手が悪いか 問題2

「第5章

【問題2】敵を強くする俗筋 1級レベル

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生悪手さがし

☆右辺の黒陣に、白△がなぐり込んできた。

ここで、黒1、3とツケ引いて5とコスんだ。

黒1から5までの手順のうち、どの手が敵を強くする俗筋だろうか?

〇弱い石にツケるな

【失敗】黒11は白石を強くする俗筋

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生☆黒1のツケがなぜ悪いか?

⇒白2の押さえから4とツガれて、白石を強くしているからである。

右辺一帯は黒石が5個あり、かなり強い場所。

・そこに入ってきた白△は弱い石にもかかわらず、黒1とツケると白2、4とツイで、強い石になる。

※黒1、3は白石を強化する典型的な俗筋である。囲碁格言にも「弱い石にツケるな」とある。

・続いて、右辺の白三子が強くなったため、白6、8のハネツギが隅を確保しながら、黒三子の根拠をなくして、攻める好手となる。

・黒9に白10などと飛ばれて、黒不満の展開である。

⇒これでは弱かった白石が威張っている。

【正解】黒1、3が最善の攻め

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生・なぐり込んだ白△は弱い石。

となれば、ここは黒1と飛んで黒三子を強化しながら追撃するのが良い。

・白2に黒3と攻めることができれば満点。

・白4の逃げに黒5とボウシして、黒石を強化しながら、白6に黒7とボウシ攻めして、好調の戦い。

・続いて、白8の逃げに黒9の三々などが打てればプロ級だという。

・白10には黒11、13と隅に食い込み、黒15と白陣を荒らす。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、223頁~225頁)

【補足】布石 二間トビ~藤沢秀行『基本手筋事典 下』より

拡大の手筋 トビ

・拡大の手筋は、石が接触しているばあい、圧迫の手筋と連動する。

多少の重複は恐れず、基礎的な形から説明しよう。

・布石の古典的順序からいえば、一アキ隅、二シマリ(カカリ)、三ヒラキ、四ツメ、

五トビの五番目。

たがいに地と根拠を確かめ合ってから、自分の勢力圏を拡大することになる。

現実の碁では、その順序も崩れることが多いし、また、立体的な現代布石では、ヒラキよりトビが優先するばあいがないでもない。

(藤沢秀行『基本手筋事典 下』日本棋院、1978年、57頁)

拡大の手筋 二間トビ【参考譜11】

【二間トビ】

・拡大の構想は部分的なモヨウにとどまらず、全局的観点から発しなければならない。

・部分の形より、全局のバランスが優先する。

【参考譜11】

第1期名人戦 リーグ戦

白 山部俊郎

黒 藤沢秀行

・黒1と二間にトンで、下辺のモヨウを拡大しながら、全局的な厚みを築く。

・aのボウシなどを含んで、中央も大きくなりそうだ。

・黒1でbは部分に偏している。

【参考図】(以後の攻防)

・白1のウチコミは、いまが時期。

・黒は2とツメて隅の地を固めながら、白を追い出す攻めだ。

・白3には黒4とカブせて、aとツケるモタレの攻めをねらう。

・白5、7と黒にも弱点を作り、11、15と形作りに大わらわ。

・黒16は眼形の弾力を奪う手筋であり、黒18、20とワタッて、一方的な攻勢を約束した。

※地合いでもすでに釣り合っており、いまだに残る白への攻め味と、中央に形成されかけている漠然とした地モヨウ分が、黒のリードと見られる。

※あえて大きく広げ、相手からのウチコミを誘う拡大の構想も、ときには有力である。

(藤沢秀行『基本手筋事典 下』日本棋院、1978年、70頁)

【補足】高尾紳路氏の実戦譜~依田紀基『基本布石事典』より

高尾紳路氏の実戦譜から、次の文献を参考に、布石の例について紹介しておこう。

〇依田紀基『基本布石事典 下』日本棋院、2008年

<星・タスキ星>【参考譜】

②1999年 高尾紳路-大竹英雄(146頁)

第16型 【参考譜】(1-53)

1999年 第25期天元戦本戦

白九段 大竹英雄

黒六段 高尾紳路

・白8のカカリに黒9とハサみ、以下白18まで、先手を取って、黒19とツメた。

・黒19に白は手を抜いた。

・黒23のカケは工夫した手である。

・白30の押し。

・白30に、黒31、33のハネノビは欠かせない。

【1図】(下辺も大場)

〇黒19とツメたが、これでは、

・黒1のヒラキも大場である。

・白2のカカリに黒3以下白8まで先手を取って、待望の黒9にツメる。これもあろう。

・手順中、白2でaと守れば、黒4のシマリが絶好である。

【2図】(打ちにくい)

〇黒19に白は手を抜いたが、これで、

・白1、3と守れば、手堅い。

・しかし、黒2の立ちで、左辺が理想形になり、白は打ちにくい。

【3図】(黒、今ひとつ)

〇黒23のカケは工夫した手である。これでは、

・黒1のコスミツケが手筋であるが、この場合は、白2から6のコスミまで、黒、今ひとつであろう。

【4図】(黒、十分)

〇白30の押しで、

・白1とシマるのは、黒2から4のトビが調子よくなる。

・譜の黒23と相まって、黒十分である。

【5図】(黒、つらい)

〇白30に、黒31、33のハネノビは欠かせない。これで、

・黒1にカカるのは、白2から4のトビが好点で、黒5と守るのでは、つらい。

・黒7に続いて、白は譜のAトビで好調になる。

(依田紀基『基本布石事典 下』日本棋院、2008年、146頁~147頁)

【補足】高尾紳路氏の実戦譜~高尾紳路『一局の基本 歴代名人編』より

・2017年8月30日~31日

第42期名人戦挑戦手合 第1局

黒番 井山裕太 棋聖

白番 高尾紳路 名人

総手数271手完 白半目勝ち

第1局 第42期名人戦挑戦手合 第1局 高尾紳路名人VS先番井山裕太

1~100手まで

☆本局で学んでほしいポイントは、「捨て石」

・石を捨てた引き替えに、大模様を張って勝負する流れを味わってほしいという。

・相手の弱点をよく見ることも重要。(10頁)

<布石に関連して>

・右上の小目から、黒は小ゲイマにシマリ。シマリは主に第三線か第四線に打たれる。

・左上の白6は一間ガカリ。小目からのシマリやカカリは大きいので、優先されることが多い。

・黒7の下ツケに、白8とぶつかっていった。ナダレという打ち方。

・黒は連絡するので、9は絶対。

・白16とハサミに、黒17と三々入り。

<高尾氏の感想>

・井山さんは弱点がない。そしてとくに読みの幅が広く深い。その点がほかの棋士より優れている。

・一方向に深く読む人はいるが、独創的でいろいろなことが読めるのが、ほかの棋士が真似できないところだろう。

・序盤は悪くない立ち上がりだと思ったという。

・ただ、黒97と切りから眼形を脅かされる筋を見落としていた。

・白64のときに、気がついていなければいけなかったそうだ。

<一局を終えての高尾氏の感想>

・打っていて、井山さんの充実ぶりを感じた。

本局は勝ったが、その後4連敗。名人位を奪い返される。

実力が足りなかった。

井山さんはこのシリーズを勝って、2度目の七冠独占を果たし、その功績で国民栄誉賞を受賞。井山さんと名人戦という大きな舞台で、3年連続で打てたのは幸せだったという。

(高尾紳路監修『一局の基本 歴代名人編』池田書店、2018年、10頁~29頁、123頁、126頁)

高尾紳路の他の著作

【高尾紳路『布石から中盤入門』はこちらから】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます