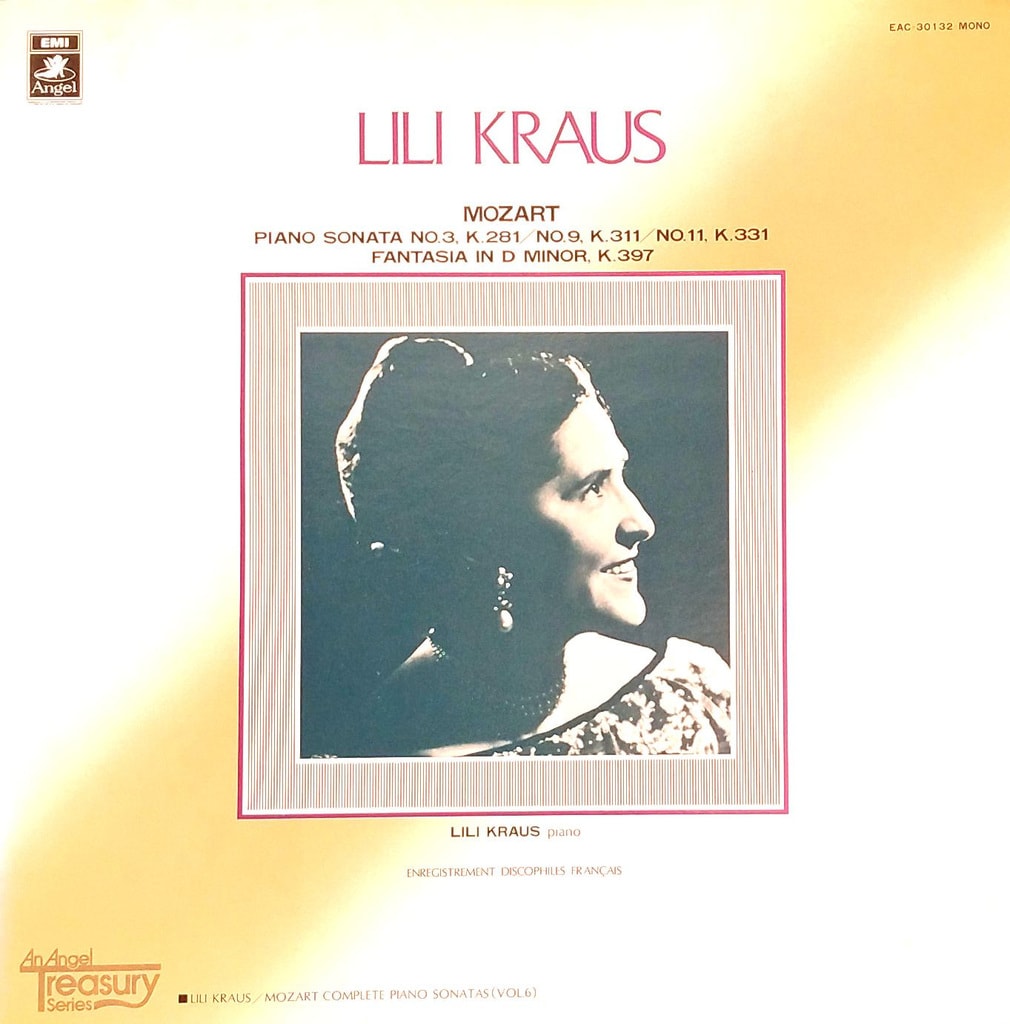

モーツァルト:ピアノソナタ第3番K.281

ピアノソナタ第9番K.311

ピアノソナタ第11番K.331

幻想曲ニ短調K.397

ピアノ:リリー・クラウス

LP:東芝EMI EAC‐30132

モーツァルトを弾かせたら、現在に至るまで、それらに並び得る者がいないというピアニストが3人いる。ディヌ・リパッティ(1917年―1950年)、クララ・ハスキル(1895年―1960年)、それに今回のLPレコードで弾いているリリー・クラウス(1903年―1986年)の3人だ。いずれも天性のモーツァルト弾きであり、演奏技巧がどうのこうのと言う前に、そのピアノ演奏から紡ぎ出す音楽自体が、モーツァルトの演奏に欠かせない活き活きとした光彩を帯びており、優美さ、典雅さ、純粋さ、いずれをとっても、天上の音楽と言えるほどの域に達している。リリー・クラウスの演奏はというと、背筋がピンと張っているような、実にメリハリがある音が特徴だ。そして川が流れるように自然にメロディーが流れ、泉が湧き出るが如く心地良いリズムを刻む。このLPレコードは、リリー・クラウスによる「モーツァルト/ピアノ・ソナタ全集」のVOL.6である。3曲のピアノソナタと幻想曲ニ短調が収められている。どの曲の演奏もリリー・クラウスの特徴が出た録音だが、ピアノソナタ第3番の演奏が、私には特に印象に残る。モーツァルト初期の作品にもかかわらず、リリー・クラウスの手に掛かると、あたかも中期か後期の作品にも思えるような深みを帯びてくるから不思議だ。 ピアノソナタ第9番の演奏は、如何にもモーツァルトらしく軽快なテンポを帯び、伸びやかな雰囲気が何とも言えず心地良い。無心の中に秘めた技法がキラリと光る。ピアノソナタ第11番は、しっとりと優雅に弾き進む。何かに導かれているように、リリー・クラウスのピアノ演奏は純粋そのものと言ったらいいのだろうか。特に、有名な「トルコ行進曲」の楽章では、あたかもモーツァルトがリリー・クラウスに乗り移ったかの如く、颯爽とした名演を聴かせる。最後の幻想曲ニ短調では、陰影に富んだモーツァルトの短調独特の世界に、自然とリスナーを導く。何よりもモーツァルトの哀愁が、ただ聴いているだけで胸を打つ。リリー・クラウスは、オーストリア=ハンガリー帝国、ブダペスト出身。ブダペスト音楽院、ウィーン音楽院で学ぶ。その後、アルトゥル・シュナーベルに師事するためベルリンに移った。モーツァルトやベートーヴェンの演奏で名声を得ると共に、ヴァイオリン奏者のシモン・ゴールドベルクと室内楽の演奏・録音を行い、国際的な称賛を得た。第二次世界大戦後、1967年にアメリカに移住。1986年、ノースカロライナ州アッシュヴィルにて永眠(享年83歳)。(LPC)