いま、とあるベンチャー企業の東京オリンピックに向けた、

「富士山ライトアップ計画」がちょっとした騒動になっています。

近頃、村おこしやイベントなどで、どこへいってもライトアップが氾濫していますが、

今回の騒動は、そんな風潮を見つめ直すいい機会になるのではないかと思っています。

本来暗いはずの夜を照明で明るくする行為は、多くの人が思っている以上に動植物をはじめ、

様々な環境に悪影響をもたらすため、「光害」という公害に認定されています。

その影響の広がりに一定の歯止めをかけるため、環境省の「光害対策ガイドライン」というのがあります。

このガイドラインは、国立公園とか関係なく、都市部も含めた全ての環境に対するガイドラインです。

環境照明は4類型に分類され、富士山の大部分は最も厳しい「環境照明I」にあたります。

「環境照明I」に分類されている場所は、たとえ「あんしん」のための照明器具であっても、

上方光束(水平より上に漏れる光)を0%にするよう推奨されています。

また、ライトアップのような「たのしみ」のための照明器具については、

「環境照明I・II」は適用対象から除外されています。(ガイドラインP18、P24、P25)

つまり、照明の設置自体をしないよう求めているということです。

富士山はもちろん、北海道の青い池、滝などの自然景観は「環境照明I」に属します。

そして、これから全国で展開されるであろう桜のライトアップも

ほとんどが「環境照明I」か「環境照明II」に属することでしょう。

これが国立公園の特別地域か特別保護地区であれば、

照明設置に環境省の許可が必要で、よほどの理由がない限り許可されないことでしょう。

普通区域なら届出のみとなりますが、それでもライトアップは上方光束そのものなので、

指導が入って実現が難しいと思われます。

一方、国立公園内でなければ許可の必要はありませんが、

ガイドラインには明確に反した行為です。

自然を売りにする行為そのものは悪いとは思いませんし、

私自身もその恩恵をたくさん得ている人間のひとりです。

ただ、ライトアップによって自然環境を少なからず破壊しているのだということに

目を向けていただきたいのです。

そして、自然を売りにするならなおのこと、

ライトアップの是非について再検討していただきたいのです。

【街明かりに霞む阿蘇の山並み】

月と星と大地の織りなす惑星地球のギャラリー オフィシャルサイトです。

月と星と大地の織りなす惑星地球のギャラリー オフィシャルサイトです。

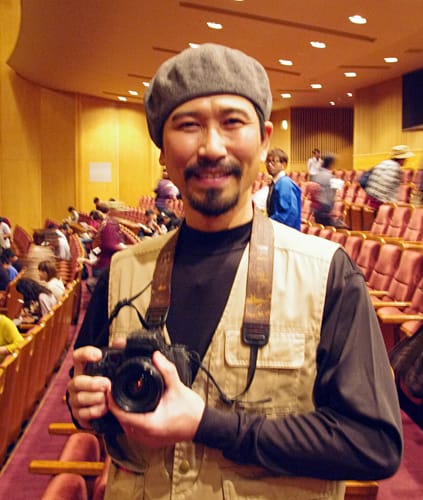

戦場カメラマン「渡部陽一」の講演会へ行ってきました。

長崎青年会議所60周年記念行事のため、最初の30分ほどは60年のあゆみのビデオが流れるなど、少々式典めいたプログラムが続いた。

なるほど青年会議所の活動とはこういうものかと、ちょっと理解したところで、いよいよ戦場カメラマンの登場だ。

ブリックホールの広い舞台の端から、うきうきとした感じで明らかにおかしな動きで中央まで歩きすすんでいく様に、笑いが込み上げてくる。

そして、例の口調で前かがみに顔を突き出しながら、「こ~んにちは~」とひとこと発しただけで、会場は大爆笑!

講演内容は大きく3つに分かれ、一つ目はなぜ戦場カメラマンになったかその経緯ときっかけ、

二つ目は戦場に生きる子どもたちの悲惨な状況、3つ目は質疑応答という構成だ。

氏は、学生時代、授業で教わったアフリカのピグミー族に大きく魅かれ、アフリカの地に単身出かけて行った。

そこに待ち受けていたものは、戦場で手に武器を持った小さな子どもの姿であった。

そして、血まみれになった子どもが氏の服を引っ張って、助けてと懇願する。

そんな光景に大きなショックを受け、自分に何かできることはないかと戦場カメラマンになることを決意した。

舞台を右へ左へと動き回り、変な動きでオーバーなジェスチャーでもって話す様子は、講演というより、演劇そのものであった。

その口調は小学生に語りかけるようでいて、スライドをめくりながらもよどみなく次々と話を続けていく。

きっと学校を中心に全国でたくさんの講演を重ねていくうちに、このスタイルが定着したのであろう。

こんな講演見たことも聞いたこともない。

でも、一番盛り上がったのは質疑応答のとき。

質問で挙手している人の中から氏が指名するのだが、「そこの僕にそっくりの格好をした方」と指名したその人は、

しゃべり方も真似て、「お久しぶりです~」としゃべり始めた。

会場も氏もちょっときょとんとした感じだったが、なんとその人はソックリさんとして氏とテレビ共演をしたことがあるという。

それで本人も思い出したようで、テレビでのやり取りやら何やらで会場は大いに盛り上がり、

さらには舞台に上がって二人並んで、そのソックリさんたるや遠目には全く区別がつかないほど。

へたなバラエティ番組より面白かったので、写真・ビデオ禁止で映像がないのが残念。

講演が終わり、なんと偶然にも近くを通りかかった氏をパチリ!! ではなく、こちらはソックリさん。

グラバー園からオランダ坂にかけて、かつて外国人が住んでいた居留地でのお祭りに行ってきました!

居留地にはたくさんの洋館が散らばっています。

この坂登れば…

東山手の洋館群があります。

その一角にある「地球館」にてランチ。

以前行ったときは休みで、初めての入館です♪

(レストランは土日祝の12:00~15:00のみオープン)

世界各地の料理を日替わりで楽しめます。

今回はお祭りだったので、数か国同時に楽しめましたが、メインは3種類のうち2種類がすでに売り切れでした。

写真は、スリランカのハバネロ入り激辛「タマゴカレー」とタイのデザート「コンワン」。

カレーはめちゃくちゃ辛かったけど、うまかった!

コンワンはココナッツとタピオカとコーンが入っていて、甘いのだけど温かくてスープって感じでした。

6か所の洋館でスタンプラリーをやっていたため、ぐるりと居留地を巡ることに。

写真は12番館。

通りがホコ天になって、「かつお武士くん」、「漫談」、「流しそうめん」など様々な催しがありました。

各洋館の中でも何かしらイベントをやっており、8番館では、素敵な雰囲気で胡弓の音色に浸りました。

ゴールはちゃんぽん発祥の店「四海楼」。

抽選は見事缶ジュースをゲット!(ハズレです。)

居留地を巡っていた時、13番館の近くで「月の美術館」なるものを発見!

普通の民家ですが、中はアトリエ兼ギャラリーになっていました。

ブルームーンを中心としたアクリル水彩画の数々。

自分の作風に通じるものを感じ、ポストカードと画伯の作品がジャケットになったジャズCDを購入。

長崎観光の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

http://goo.gl/maps/6Nm1H

長崎市科学館で開催された、NHKイベント「コズミックフロント」上映会にて、講師の渡辺潤一先生の講演の中で、明治初期に行われた金星の日面通過の観測についてのお話があった。

その観測記念碑が長崎にあることは知っていたが、見に行ったこともないし、それがどれほどすごいことなのか、このときまでまったくわかっていなかったのだ。

金星の日面通過の観測は、単に珍しい天文現象を観測するという目的で行われたわけではなく、当時あまり正確にはわかっていなかった太陽までの距離を計測するという大いなる目的があった。

世界各地で金星の通過位置を同時観測することにより、観測地点間の位置関係と太陽面の通過位置のずれとの関係から、三角測量の原理などを用いて太陽までの距離を求めようという試みである。

このために、当時の先進国がこぞって世界70カ国に観測隊を派遣して同時観測をするという、世界史上最大のプロジェクトだったのである。

日本でも、横浜、神戸そして長崎で行われたわけだが、飛行機のない時代なので、港町で行われたのは必然だったのであろう。

長崎にはフランス隊とアメリカ隊が派遣され、フランス隊は金比羅山に、アメリカ隊は隣の大平山に陣取って観測を行った。大平山は、これを記念に、現在の星取山と改名されたそうな。

日本にはまだ天文学という学問が存在していなかった時代のことだ。

10日後に迫る金星の日面通過を前に、長崎に居ながら、こんなすごい歴史的イベントがあった地を見ずにおくわけにはいくまいと、かくして、家族そろって金比羅山に残る観測台と観測碑を目指すことになったのであった。

金比羅山へは、桜の名所「立山公園」の横を抜けていくのだが、そこで金星日面通過観測碑の看板が現れた。

看板の指し示す方向へしばらく車を走らせると、また看板が現れ、わき道へ入る。

「なんだ、案外すんなり着きそうだな・・・」と思ったのも束の間、まだ金比羅山には程遠いところで、いきなり道路がなくなった。

その先にはバイクしか通れないような道があり、道案内は見当たらないが、他に考えられないので、車を停めて歩いて先を目指すことに。

しばらく登って、本当にこの道でいいのだろうか?と不安になってきたところで、金比羅山の看板が無造作に吊るされているのを発見。この道で間違いなさそうだ。

やがて、階段の先に金比羅神社の鳥居が見えてきた。

その先は、うっそうとした森の中。

登りきったところが金比羅神社。

そこから右へさらに森の中を進む。

森の中に灯篭がポツン。

月を型どったものだろうけど、タイミング的に部分日食に見えて仕方なかった。

暗い森の道がまだ続く。

やがて目の前が突然開ける。

そしてそこに、まるで古代遺跡のようなピラミッド型の記念碑が鎮座していた。

石碑には、「VENUS」と「1874」の文字が微かに読み取れる。

130年余りの時の流れを感じさせる。

その30mほど奥にある観測台へ行く途中には、アメリカ隊が観測した日本初の経緯度原点確定の記念碑があった。

そしていよいよ!世界的大イベントが行われた観測台の登場である!!

えっ!? これ???

柵がなかったら、観測台の上に乗って観測台はどこだろうと見回していたに違いない。(~_~;)

もともと見晴らしがよかったはずの観測台は、いまやその面影はなく、鬱蒼とした木々に囲まれているが、近傍に設けられた展望台からの眺めはすばらしい。

最後に、いつ梅雨入りしてもおかしくないこの時季の金星日面通過が無事見れるよう、金比羅神社にお参りをした。

ちなみに今回見逃したら、次に地球上で見られるのは105年後である。

こちらのサイトに、大変詳しくまとめられているので、ぜひご覧いただきたい。

http://homepage1.nifty.com/tukahara/venus/nagasaki.htm

最後に、やぶ蚊がたくさんいました。

これからの季節、探訪される方は虫除けをお忘れなく。

明日から「佐賀県立宇宙科学館」にて、日本星景写真協会の巡回展が開催されます!

初日はギャラリートークも開催されますので、ぜひお越しください!

http://www.yumeginga.jp/t_event/2012aspj.php

会場の科学館。子どもはもちろん、大人も楽しめる展示物でいっぱいです。

この春、プラネタリウムがリニューアルオープン!

科学館のお隣には大きな池があり、前回打ち合わせで訪れた際、家族で初スワン♪

もうひとつお隣には、なんと山のてっぺんまで登るモノレールまで!

少し足を延ばせば御船山の見事な庭園も!!

温泉だけじゃない!何かと盛りだくさんの武雄でした。

日本星景写真協会の写真展が、全国各地を駆け巡ります!

※倉敷展、佐賀展の他、北海道、関東、北陸、中部などで開催を調整・検討中です。

詳しくはこちらへ。

今年も行ってきました!鬼木の彼岸花に会いに。

そして、毎年恒例の案山子コンテスト

個性的な案山子が道路脇にずらり

もはや案山子ですらないものもありますが、

その年の出来事を題材としたものが目立ち、

やはり今年は震災やなでしこジャパン、

そして、どじょう内閣が多く取り上げられていました。

中には、こんなお下品なものまで・・・ (-_-;)

先週の14日(日)のこと。

帰省先の鹿児島から帰宅したしたとき、玄関先に信じがたい光景がありました。

10月の個展のために、プロラボにプリントとそのパネリングを発注していたのですが、そのパネルがなんと、玄関先に山となって野積みされていたのです。

プロラボからの連絡では、到着は15日のはずでした。

しかし、運送会社の不在票を見るとそこには、玄関に置いときましたの走り書きと13日の日付がありました。

つまり、丸1日玄関にパネルが放置されていたことになります。

マンションですので玄関といっても屋根のある通路ですが、反対側は3分の2ほど壁がありません。

しかも運悪くその日は大雨で、吹き込んだ雨でびしょぬれになり、段ボールが膨らんでいるものもありました。

プロラボが予定より早く送ったのは盆休みのためでしょうし、生ものではありませんので問題はありません。

問題なのは、何の断りもなしに玄関先に荷を放置した運送会社です。

写真は濡れるのはもちろん、湿気も大敵です。

幸い、内部のパッキンが厳重で被害はありませんでしたが、フィルム原板も入ってましたので、何かあったらと思うとゾッとします。

同じ階には小さな子供が何人も住んでいますので、いたずらされることだってあり得たわけです。

大抵のことは水に流せるタイプですが、荷が荷だけに抗議しました。

ただし、営業所ではなく、システムとして再発防止を望むということでホームページのお問い合わせ窓口に投稿しました。

そもそも、これだけ大量にある荷の受け取り印がなくて、それで済んでしまうのがおかしい。

しかし、1週間経っても何の返事もありませんでした。

この日は本当に厄日で、帰路の途中の高速では、飛び石でフロントグラスがひび割れしました。

パネルに損傷がないかチェックしているときも、カッカしながら注意散漫になっていて、パネルを持ち上げた時に角当てがすっぽ抜けて落下させてしまい、角がちびってしまいました。

さらに、ある作品で非常に似た2枚の原板があるのですが、一方にはホコリが写り込んでいることを忘れてそちらをプリントしてしまったことを発見し、作成しなおすことになりました。

まぁ、後半は自分が悪いんですけど、それだけに今度は怒りの持って行き場がなくなって落ち込む始末。最悪の一日でした。

実習3回目となった昨日のダイビングは、初の晴天♪

場所は前回と同じ大ビキ島ですが、やはり晴れると海がきれい!

水中をお見せ出来なのが残念!

とってもエンジョイしているチームも。

これで実習は終わりで、あとは筆記試験を残すのみですが、名残惜しいです。

今はとてもダイビングまで手を伸ばす余裕はないですが、いつか自由に水中写真を撮ってみたくなりました。

ただいまダイビングのライセンス取得中です。

本格的に潜るつもりはないのですが、仕事でダイバーさんとの付き合いが多く、その安全管理をやるうえでもかねてからダイビングの知識をしっかり身に付けたいという思いがありました。

そんな折、グルーポンで講習料が70%オフで出ていたため、思わず飛びついちゃいました。

1回目の実習は、台風接近のためプールになりましたが、2度目の今回は、なんとファンダイブの人々に交じって無人島ダイビングとなりました。

大ビキ島という無人島の突堤に横付けし、周囲を遊泳しました。

隣の三角の小島は小ビキ島で、干潮時は繋がります。

元来、アウトドアスポーツが好きな性分なので、水中を遊泳することは本当に楽しいです。

それに、このポイントは多様なサンゴがいっぱいで、ミノカサゴやイシダイやカラフルなブダイ?など魚の種類も豊富でした。(水中写真撮りた~い!)

あともう一度実習を受けて試験にパスしたら、晴れてOW(オープンウォーター)のCカード取得です♪

月と星と大地の織りなす惑星地球のギャラリー オフィシャルサイトです。

月と星と大地の織りなす惑星地球のギャラリー オフィシャルサイトです。

![]() ブログランキングに参加しています。足跡代わりにポチっと応援よろしくお願いします!

ブログランキングに参加しています。足跡代わりにポチっと応援よろしくお願いします!