フィルムの現像やプリントをする工房のことを、写真用語でラボ(ラボラトリー)といい、プロ向けをプロラボと呼びます。デジカメが普及してから、現像はPCで、プリントはインクジェットプリンタで出力するのが一般化しました。つまりかつての工程が電子化されているわけですが、昨年11月に引っ越して書斎を手に入れたのを機に、プリントするために適した環境を構築しました。それを私は“電子ラボ”と呼んでいます。

世の中がデジタルに移行してもフィルムにこだわり続けていましたが、ダイレクトプリントがなくなり、銀プリントであってもレーザー露光でプリントするしかすべがなくなったことで、プロラボに依頼しても折角のフィルムの豊かな色彩表現ができなくなってしまいました。

“それなら自分で納得のいくプリントをするしかない。”

そういう思いを近年強く抱くようになり、実現に至ったわけです。

電子ラボの外観

では、「納得のいくプリント」とは何か?

それは、ライトボックスで映し出されるポジフィルム原板の色彩をプリントに再現することです。そのためのポイントは、以下の6つになります。

- ポジ原板・モニター・プリントの色を正確に見るための光環境

- ポジ原板をデジタイズする高性能スキャナー

- 画像処理に適したPC

- 色再現性の高い高性能モニター

- 高度な画像処理ソフトとカラーマッチングソフト

- カラーマネージメント対応の高性能プリンタ

それでは、実際にどう構築したかをご紹介します。

≫1.光環境 ≪

まず大事なことは、外光をなるべくシャットアウトすることです。そのために1級遮光カーテンにしました。それでも少し透過しますので、透過光に色がつかないようモノトーン柄を選択しました。真っ黒なカーテンにして暗室化するのがベストですが、それはさすがに気が滅入るので・・・。

フローリングの床には、傷防止のフローリング調マットを敷こうと思っていたところ、たまたまホームセンターにグレーがあったので、迷わずこれにしました。そこまでするなら机をまず黒にしろということになりますが、実はモロ影響があったのは、白いキーボードがモニターに映り込むことです。そこで、実際に色味を見比べるときは、プリンタカバーに使用している黒い布でキーボードごと机を覆います。

照明は、印刷の基準色温度5000Kの高演色LED「Z-80pro2-EIZO」を導入。ライトボックスには、元から持っていたハクバの「ライトビュアー5700」(色温度5000K)を使用。

高演色LED「Z-80pro2-EIZO」

≫2.スキャナー ≪

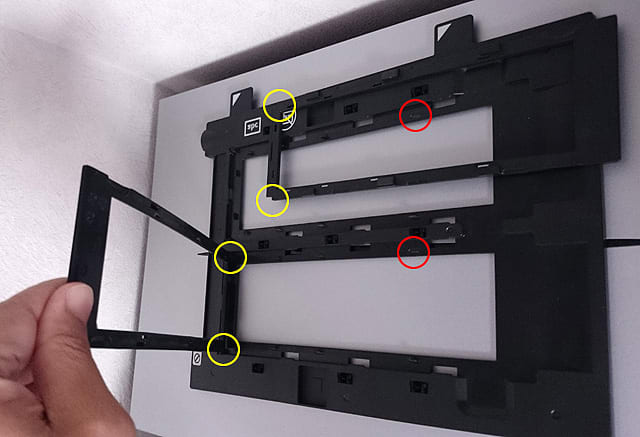

スキャナーは、長年愛用しているEPSONのハイエンドスキャナー「GT-X970」です。

このスキャナーは、透過光ユニットを備えていますので、フィルムをスキャニングできます。しかも、付属のフォルダで、8×10の大判フィルムまでスキャニングできます。ただし、このフィルムフォルダがすこぶる使い勝手が悪いうえにフィルムの平面性が保てないため、新型「GT-X980」のフォルダと交換しています。詳しくは、フォルダのレポートをご覧ください。

EPSONスキャナー「GT-X970」

≫3.PC ≪

PCは、NECダイレクトで「LAVIE GD346Z/B」を購入しました。黒に統一したかったのですが、NECダイレクトがダントツで安かったのでこれにしました。

CPUはIntel Core i5ですが、ちょっと前のi7並みに早いです。大きなサイズの画像を扱いますので、RAMは32GBを実装。起動ドライブはSSDなので、何をするにしてもサクサクです。

それまでは、モニター一体型の普及機を妻とシェアしていて、6年前のPCのため遅いし使える時間も限られていましたが、占有できるようになって快適そのものです。

≫4.モニター ≪

カラーマネージメントする上でもっとも肝となるのがモニターです。

そこで、正確な色再現と滑らかな諧調表現が可能なEIZO製カラーマネージメントモニター「ColorEdge CS2730」を導入しました。

一般的なモニターは、sRGBで各色8ビット(16,777,216色)しかなく、階調も8ビットで256階調のため、正確な色表現ができないだけでなく、グラデーションにムラができます。

一方、このモニターは、各色10ビット(1,073,741,824色)でAdobe RGBを99%カバーし、階調も10ビットで1024階調あります。

本当はモニターキャリブレーションセンサー内蔵の「CG2730」にしたかったのですが、予算の都合であきらめました。

モニターには、外光や照明が映り込まないように、純正の遮光フードを追加しています。

ご参考までに、「高解像度モニターの落とし穴」も合わせてご覧ください。

EIZOカラーマネージメントモニター「ColorEdge CS2730」と遮光フード

≫5.ソフトウエア ≪

レタッチ用にPhotoshop CS5を使用してきましたが、この際ですので、最新のPhotoshopとLightroomが使いたい放題のadobeフォトプランを契約しました。

カラーマネージメントは、モニター付属のソフト「Quick Color Match」を使えば、紙質とプリンタ機種に合わせて自動で調整してくれるので、とっても簡単です。

≫6.プリンタ ≪

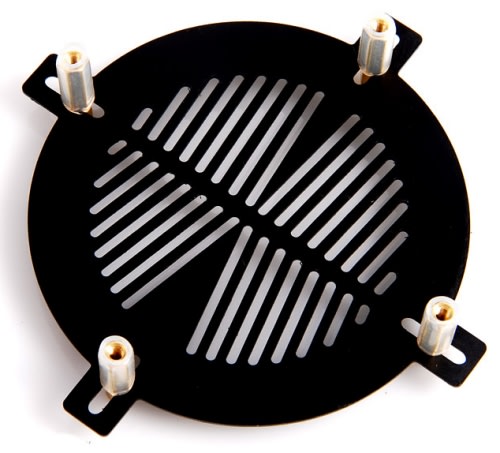

そして最後の総仕上げは、カラーマネージメント対応の顔料インクプリンタによる出力です。

顔料インクプリンタ Canon「PIXUS PRO-10S」

これで念願の電子ラボの完成です!

さて、その実力はいかほど?というわけで、Quick Color Matchを使って出力したプリントと、ポジフィルム原板とPhotoshopで表示した画像を比較しました。

モニター上の画像は以前のPCで原板に近づけるようレタッチしたものなので、色合いが違っていますが、大事なのはモニター上の画像とプリントがほぼ同じ色調であることです。いままではいくら調整しても合わなかった色合いが、微妙な違いはあるものの、一発でこのレベルまで合うのですから、大満足です!

上:Photoshop CC 2018で表示したEIZOモニター上の画像

左下:光沢紙(プラチナグレード)で出力した六切プリント

右下:ライトボックス上のポジフィルム原板(6×7サイズ)

月と星と大地の織りなす惑星地球のギャラリー オフィシャルサイトです。

月と星と大地の織りなす惑星地球のギャラリー オフィシャルサイトです。

ブログランキングに参加しています。足跡代わりにポチっと応援よろしくお願いします!

ブログランキングに参加しています。足跡代わりにポチっと応援よろしくお願いします!

月と星と大地の織りなす惑星地球のギャラリー オフィシャルサイトです。

月と星と大地の織りなす惑星地球のギャラリー オフィシャルサイトです。