今回のブログは、自分宛です。

自分宛のメッセージを全世界に発信する必要もないのですが、ネイティブディメンションズの設計方針という意味で読んでいただいても構いません。

ただし、長いです。サラッと通過した方がいいかもしれません(汗)

「いいところ。危ないところ」

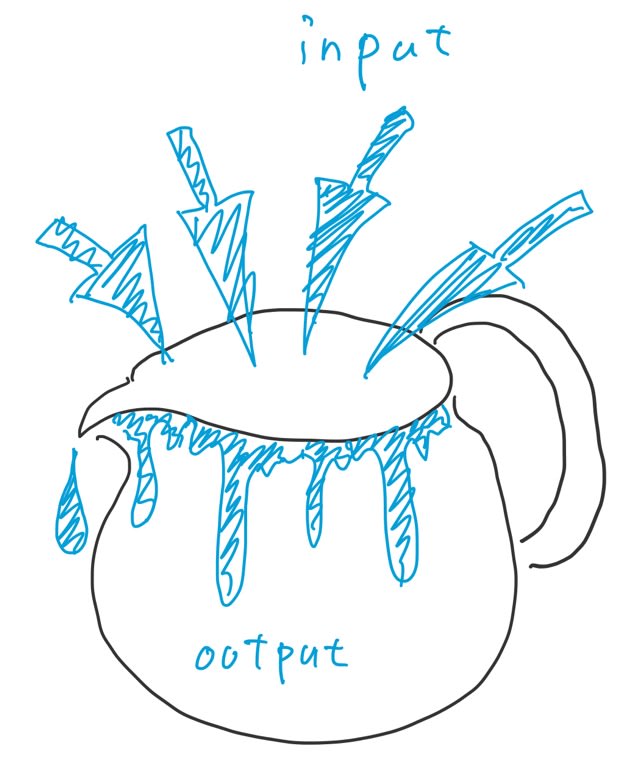

住学(※)で色々建物を見学したり、お話しを聞いたりして、私の許容を超えるほどの情報が入ってくる様になりました。

ほんとすごい会に参加させていただいているなぁ、と感謝するばかりですが、インプット量が多いばっかりにアウトプットの仕方が難しくなるという側面も出てきました。

自分に自信がなくなっちゃうとも言います。

というのも、今までであれば適度なインプット量と適度なアウトプット量だったものが、

期待する情報以外にも、期待以上の情報も同じくらい入って来るようになったので、自分できちんと整理できてないと、アウトプットが単なるだだ漏れになりかねないようになってきました。

同時に、情報に埋もれて、今自分がどこに立っているのか、足元が見えなくなっちゃうっていう。

情報に埋もれずに、きちんと自分がどこに立っているのかを再確認するためにも、今一度、自分の原点に立ち返ろうと思った2冊のうちの1冊です。

「建築家たち」

私は普段建築士と名乗ることがあっても、建築家と名乗ることはしていません。

建築家の定義がよく分からないからです。

特に資格にとらわれることなく、設計活動をする人かなくらいに考えていたので、自分の中では使い道のない言葉と思っていました。

先生も建築家という立場がよく分からなかったそうですが、本の中で、他に「家」とつく人たちといえば、音楽家とか、芸術家、画家とか。

自分の個性を大切にして、独創性に溢れて自由で独立した人格の持ち主なので、建築家も自由であるための強い力を持っていなければいけないと書いています。

本の序盤にして、住学が自由で強い人たちの集まりである事と、私もその一人なのかと思うことができました。

うん、いい本だ。

「単純、正直、率直、経済性」

先生が自邸(最小限住居)を建てる際にしたテーマ。

これは、先生の師匠レーモンドのデザイン手法でもあります。

単純にすることによって、建築の本質に近づけることができる。

正直にすることによって、機能を明快にすることができる。

率直にすることによって、空間を引き締めることができる。

経済的にすることによって、無駄を省くことができる。

そして、建築はスペースを組織する技術であり、構造を通して自らを表現する。

西洋的な考え方ですが、ここに余白(無駄に思えない無駄)も付け加えるのが日本的な住まいでしょうか。

私が好きなカタチでもあります。

「肖像画」

住まいは、住まい手の想いが詰まっています。

それは、敷地に自分の肖像画を飾るのと同じなので、建築家の責任は非常に大きいとの事。

そして、他人の建物でも素敵な建物を見ると、嬉しくなったり、楽しくなったりします。

逆に残念な建物を見ると逆の感情が湧いたりもする。

街の景観としての責任も、もちろん持たなければいけません。

そのための設計ですが、設計は矛盾を解決する事です。

丈夫にしたければ、石の塊の中に住めばいいかもしれないけど、快適ではない。

明るいばかりじゃ落ち着かない。

暗いばかりじゃ、気が晴れない。

どこまでするかのバランスは住まい手との沢山のコミュニケーションの中から生まれて、それが住まい手との信頼関係を築いていきます。

このスタンスは、とても見習わなければですね。

今回すごく沁みました。

住学その他諸々のインプットから、何をアウトプットするかは、住まい手とのコミュニケーションがあって、初めて出てくるわけです。

「本質」

経済的にしたいからといって、紙でクツは作れません。革で作るからクツになります。

格好いいフレーズです。

これも響いたぁ。

方法ばかりを考えて、目的を見失うなと解釈しています。

最近ではタイベック紙の靴もあるぞとかの屁理屈は受け付けません。

といっても、想像を超える発想も大切ですね。

住学の内外問わず、設計者、いや建築家として、どこに立っているか再確認できました。

よし、次の本読もう。

※住学は今までFacebook上での活動でしたが、Facebookアカウントを持っていない方でも活動が閲覧できるようになりました。

コチラからお入りください。

今までの活動を振り返ることができます。

楽しいですよ。面白かったら「いいね」よろしくお願いします。

自分宛のメッセージを全世界に発信する必要もないのですが、ネイティブディメンションズの設計方針という意味で読んでいただいても構いません。

ただし、長いです。サラッと通過した方がいいかもしれません(汗)

「いいところ。危ないところ」

住学(※)で色々建物を見学したり、お話しを聞いたりして、私の許容を超えるほどの情報が入ってくる様になりました。

ほんとすごい会に参加させていただいているなぁ、と感謝するばかりですが、インプット量が多いばっかりにアウトプットの仕方が難しくなるという側面も出てきました。

自分に自信がなくなっちゃうとも言います。

というのも、今までであれば適度なインプット量と適度なアウトプット量だったものが、

期待する情報以外にも、期待以上の情報も同じくらい入って来るようになったので、自分できちんと整理できてないと、アウトプットが単なるだだ漏れになりかねないようになってきました。

同時に、情報に埋もれて、今自分がどこに立っているのか、足元が見えなくなっちゃうっていう。

情報に埋もれずに、きちんと自分がどこに立っているのかを再確認するためにも、今一度、自分の原点に立ち返ろうと思った2冊のうちの1冊です。

「建築家たち」

私は普段建築士と名乗ることがあっても、建築家と名乗ることはしていません。

建築家の定義がよく分からないからです。

特に資格にとらわれることなく、設計活動をする人かなくらいに考えていたので、自分の中では使い道のない言葉と思っていました。

先生も建築家という立場がよく分からなかったそうですが、本の中で、他に「家」とつく人たちといえば、音楽家とか、芸術家、画家とか。

自分の個性を大切にして、独創性に溢れて自由で独立した人格の持ち主なので、建築家も自由であるための強い力を持っていなければいけないと書いています。

本の序盤にして、住学が自由で強い人たちの集まりである事と、私もその一人なのかと思うことができました。

うん、いい本だ。

「単純、正直、率直、経済性」

先生が自邸(最小限住居)を建てる際にしたテーマ。

これは、先生の師匠レーモンドのデザイン手法でもあります。

単純にすることによって、建築の本質に近づけることができる。

正直にすることによって、機能を明快にすることができる。

率直にすることによって、空間を引き締めることができる。

経済的にすることによって、無駄を省くことができる。

そして、建築はスペースを組織する技術であり、構造を通して自らを表現する。

西洋的な考え方ですが、ここに余白(無駄に思えない無駄)も付け加えるのが日本的な住まいでしょうか。

私が好きなカタチでもあります。

「肖像画」

住まいは、住まい手の想いが詰まっています。

それは、敷地に自分の肖像画を飾るのと同じなので、建築家の責任は非常に大きいとの事。

そして、他人の建物でも素敵な建物を見ると、嬉しくなったり、楽しくなったりします。

逆に残念な建物を見ると逆の感情が湧いたりもする。

街の景観としての責任も、もちろん持たなければいけません。

そのための設計ですが、設計は矛盾を解決する事です。

丈夫にしたければ、石の塊の中に住めばいいかもしれないけど、快適ではない。

明るいばかりじゃ落ち着かない。

暗いばかりじゃ、気が晴れない。

どこまでするかのバランスは住まい手との沢山のコミュニケーションの中から生まれて、それが住まい手との信頼関係を築いていきます。

このスタンスは、とても見習わなければですね。

今回すごく沁みました。

住学その他諸々のインプットから、何をアウトプットするかは、住まい手とのコミュニケーションがあって、初めて出てくるわけです。

「本質」

経済的にしたいからといって、紙でクツは作れません。革で作るからクツになります。

格好いいフレーズです。

これも響いたぁ。

方法ばかりを考えて、目的を見失うなと解釈しています。

最近ではタイベック紙の靴もあるぞとかの屁理屈は受け付けません。

といっても、想像を超える発想も大切ですね。

住学の内外問わず、設計者、いや建築家として、どこに立っているか再確認できました。

よし、次の本読もう。

※住学は今までFacebook上での活動でしたが、Facebookアカウントを持っていない方でも活動が閲覧できるようになりました。

コチラからお入りください。

今までの活動を振り返ることができます。

楽しいですよ。面白かったら「いいね」よろしくお願いします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます