糖尿病のなかでも2型糖尿病は、インスリンがうまく効かなくなったために血液中のブドウ糖の値を適切に保てなくなり、高血糖により血管が傷んでしまう病気です。

進行すると、手足の先端などの毛細血管、目の網膜、腎臓の糸球体などがやられはじめます。壊疽で手足の切断、網膜出血で失明、そして腎不全で人工透析しなければ死んでしまうというのが最終進行形です.

2型糖尿病は1960年代頃から先進諸国で増加に

それほど怖い病気である2型糖尿病は、1960年代頃、つまり20世紀後半から先進諸国で増えてきました。その原因は、先進諸国のライフスタイルが変わってきたことにあると考えられてきました。

20世紀後半の先進諸国で人々のライフスタイルを大きく変えたものは2つあります。自動車を含む家電製品の普及、そしてライフラインのインフラ整備です。

20世紀前半まで、移動といえば歩くことが主で、自動車や鉄道の利用はまれでした。しかし、第二次大戦後にアメリカから始まったモータリゼーションは、瞬く間に先進国に波及し、人類が移動時に消耗するエネルギーは大幅に減りました。

また、上下水道や電力の普及に続いて、扇風機、冷蔵庫、エアコンによる快適な家庭環境が完成しました。この快適な環境は、人類から「自然の外気温に合わせた体温調節」という大きなエネルギー消費のチャンスも奪ってしまいました。

その分のエネルギーを化石燃料が代替したわけです。人々が化石燃料エネルギーの大量消費と引き換えに手に入れた快適な生活を続けていくなかで、次第に生活習慣病にかかる人々が、まずはアメリカで増えてきました。

先進国の食生活に問題があるのだろう?

1960年代から70年代にかけて、いったい何が高血圧や2型糖尿病の患者を増やしているのだろうという議論が始まります。先進国の食生活に問題があるはずだが、では食生活のなかでいったい何が病気を起こす犯人なのか--。そのような議論が交わされました。

そのなかで、砂糖などの炭水化物(糖質)が悪いとする学説と、脂肪摂取過剰が悪いとする学説がぶつかり合い、勝ったのは「脂肪摂取過剰が生活習慣病の主な原因である」とする考え方でした。

生活習慣病の多くの患者さんが肥満、つまり体脂肪が増えていること、動脈硬化の病変には脂肪が付着していること、動物実験でウサギに脂肪が豊富な卵を食べさせたら動脈硬化が起こったこと、こういったことから「脂肪が悪い。コレステロールのとりすぎが悪い」というコンセプトがアメリカ政府のお墨付きを得ました。

「国民が生活習慣病にならないようにすることはとても大事である! それにはコレステロール摂取率をともかく下げるべきである!」

このコンセプトの下に、「National Cholesterol Education Program」というプログラムが発令されます。日本語での説明は次(外部リンク)の「アメリカの肥満率を押し上げたNIHの国家的プログラムNCEP」をご覧ください。

1980年ごろから20世紀末ぐらいまでの約20年間、アメリカをはじめとする世界中の国が、低脂肪・低カロリーの食事が生活習慣病を予防すると考えて、脂肪(コレステロール)の摂取量を減らすような運動を起こしました。脂肪を減らす一方で、低カロリーの炭水化物(糖質)を摂取すべきだとしました。

その結果、人々の脂肪摂取量は減り、糖質摂取量は増えましたが、何が起こったでしょうか。2型糖尿病をはじめとする生活習慣病は、逆に爆発的に増えてしまったのです。(参考:「アメリカの肥満率上昇は1985年から始まっている」)

アメリカ全土で肥満率は一気に上昇し、今では3人に1人が肥満の国になってしまいました(参考:「Prevalence of Self-Reported Obesity Among U.S. Adults by State and Territory, BRFSS, 2015

」https://www.cdc.gov/obesity/data/prevalence-maps.html)。脂肪の摂取量を減らして炭水化物(糖質)摂取量を増やし、総カロリー摂取量を減らした結果、肥満と生活習慣病が増えてしまうという皮肉な結果が生まれたのです。

アメリカ糖尿病学会(ADA)による見解の変遷を見ていくと……

アメリカ糖尿病学会(ADA)は、この事態をどのように見ていたのでしょうか。

ADAで糖尿病患者に対する食餌療法の栄養比率指針が制定されたのは1950年です。その時の総摂取カロリーに対する炭水化物の推奨比率は40%、1971年の改訂でも45%でした。それが1986年には、NIHの国家的プログラムNCEPの意向を受けてか、突然、推奨糖質摂取量が60%に増やされます。

ところが1993年、1型糖尿病患者を対象にした大規模研究で、糖質摂取量(カーボカウント)が病勢を決めるということが明らかになりました。これを受けて、1994年にはADAのガイドラインから「炭水化物の推奨摂取比率」は消えました。2005年にはガイドラインには記されないものの、アメリカの権威ある糖尿病専門病院であるジョスリン糖尿病センターでの推奨糖質摂取率は40%に減ります。

「どうも糖質摂取量を増やしすぎるのはよくないようだ」――。このころ、すでにアメリカ糖尿病学会は、それに気づいて舵を切り始めているのです。

画期的だったのは2008年です。ADAは「食事療法に関する推奨(声明)」のなかで、糖質制限食の有効性を公式に認めました。1年以内とするなどの条件はつきましたが、有効性と安全性を認めたのです。

そして2013年10月、ADAは「成人糖尿病患者ケアでの食餌療法に関する推奨(声明):Nutrition Therapy Recommendations for the Management of Adults With Diabetes」食事療法のガイドラインを機関誌で公式に発表します。

「すべての糖尿病患者に適した標準となる食事パターンは存在しない。患者ごとにそれぞれに適したさまざまな個の食事パターンがある」

選択肢として提示された有効な食餌療法のなかに糖質制限食もしっかりと入っていますし、期限の制限もついていません。

日本糖尿病学会が糖質制限を推奨できないと公式に提言したその同じ2013年に、アメリカ糖尿病学会は糖質制限が安全で有効な食餌療法であると公式に認めたのです。

この違いは何を指し示しているのでしょうか。インターネット時代、アメリカを含む欧米諸国からの情報はリアルタイムで入ってきているはずです。それでもなお、日本の糖尿学会が糖質制限を認めたがらないのは、なぜでしょうか。糖質制限している患者を怒鳴りつけてやめさせて、毎食たっぷりごはんを食べさせる、その科学的な根拠はなんなのでしょうか。

(文=吉田尚弘)

吉田尚弘(よしだ・ひさひろ)

大阪市内のクリニック勤務。1987年 産業医科大学卒業、熊本大学産婦人科に入局、産婦人科専門医取得後、基礎医学研究に転身。京都大学医学研究科助手、岐阜大学医学研究科助教授後、2004年より理化学研究所RCAIチームリーダーとして疾患モデルマウスの開発と解析に取り組む。その成果としての<アトピー性皮膚炎モデルの原因遺伝子の解明>は有名。

その傍らで2012年より生活習慣病と糖質制限について興味を持ち、実践記をブログ「低糖質ダイエットは危険なのか?中年おやじドクターの実践検証結果報告」を公開、ドクターカルピンチョの名前で知られる。2016年4月より内科臨床医、2017年4月より北星クリニック大阪で肥満・生活習慣病外来診療に取り組み中。

ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2017/04/post_18807_2.html

Copyright © Business Journal All Rights Reserved.

僕の主治医は「カロリー制限派」ですね。バランス良く、野菜・魚・肉類。3食キチンと!

岡大の糖尿病専門医も「カロリー制限派」

1日1700Kcal以内!ひもじい(´・ω・`) コーラを飲むのも止め、アイスも止め、、、、

炭水化物・糖類は摂取してくれ!と。糖類は「脳細胞」にとって必要なものらしく。

ただご飯は「1食160g」(´;ω;`)ウッ…おにぎり1個分強・・・1日3個分・・・辛い・・・

いも類が余り好きではないので(じゃがいも・さといも・等。口の中がパサパサするものは苦手。葉物野菜は好きですが)

大好きな「ラーメン」は月に1回のみに。

規則正しい生活を!ん~ん....(´・ω・`) 入院中は規則正しい生活でしたが。

今は感音性難聴の耳鳴で深夜2時頃にやっと。睡眠導入剤は極力服用しないように。

もうかれこれ、発症から2ヶ月。耳鳴は24時間営業。眩暈はフラッ!と。振り返るとフラッ!

恐怖は「階段」を降りる時に。転倒しそうで。ただ真直ぐ歩くことはもう大丈夫ですが。。。。

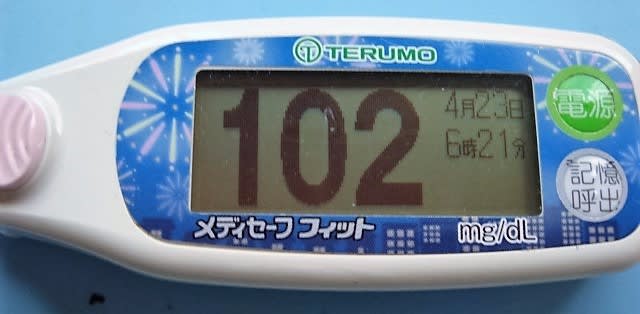

今朝の血糖値です。102(mg/dl)です。

ご飯の量を「160g」に。インスリン打って血糖降下剤飲んで。34歳364日(´・ω・`) あと何年続くのか?

(´・ω・`)

※中年(ちゅうねん)とは成人として中くらいの年齢。 すなわち壮年期を過ぎたころから高年期の域に入る前までを指す。 朱夏(しゅか)とも。 一般的には青年(16歳~30代前半)と老年(50代後半~60代後半)の中間、青春と白秋、玄冬の間。

30代前半って34歳とか35歳とか「セーフ」??? 僕はまだ「青年です」(´;ω;`)ウッ…

また更新します。皆様もご自愛ください。