おはようございます。堺市西区の上野芝にある個別指導の学習塾ONE-S(ワンズ)の塾長の松下です。

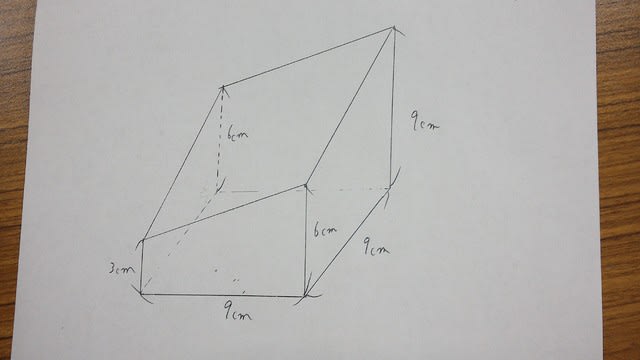

先日ある小学校で授業参観がありました。5年生の算数で立体の体積の分野でしたが、内容はなかなか斬新でした。生徒たちには、「直方体の体積=たて×横×高さ」で求めることができますよという説明はしているようでしたが、まだ応用問題などはしていない状態でした。そこで先生が出した問題は、「1辺が9㎝の立方体から一部を切り取ったら下の図のようになった。この立体の体積を求めなさい」というものでした。

うーん、なかなか難しいですね。いろんな体積を求めてきた小学生や、中学生なら簡単に解法を見つけることができるかもしれませんが、体積の求め方を習ったばかりの子どもたちでは、ほぼ不可能でしょう。参観に来られていた保護者の方もポカーンとしていたようです。結局その授業が終わるまで、先生は答えを教えず、ただひたすら子どもたちに考えさせました。保護者の方も答えを聞けなかったので、なんだかモヤモヤしたそうです。

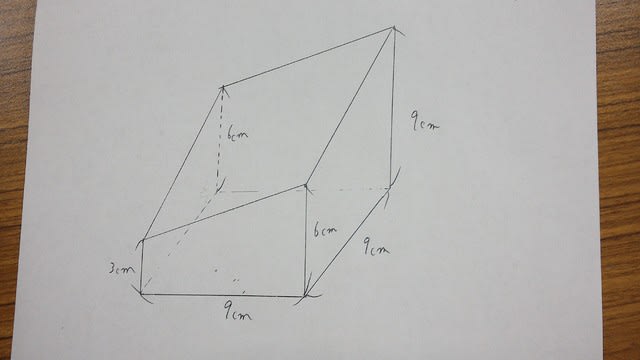

ちなみにこの問題の考え方は、いろんな解き方がありますが、おそらく子どもたちに伝わりやすいのは、切り取る前の立方体を下の図のように完成させます。

そして、この立方体を、下から3㎝のところで2つにわけます(赤い線です)。①の直方体はたて・横が9㎝、高さが3㎝です。残りの上にある直方体はたて・横が9㎝、高さが6㎝の直方体です。それをちょうど半分にしたのが、切り取られた②の立体部分です。ですから、切り取られた②の部分の体積は9×9×6÷2=243㎤となります。これをもともとの立方体の体積から引けばいいので、729-243=486㎤となります。

ここまで読んでくださって、みなさんいかがですか? 私の説明の仕方が悪いという点を差し引いても、伝わりにくくないですか?これを体積の求め方を習ったばかりの子どもたちに授業でわからせようというのは、あまりにも無茶なように思います。

案の定、この授業を受けた子どもは、「何やってるか全然わからんかった。答えも教えてくれへんし、意味わからん」と怒っていました。

私もこの話を聞いたとき「ああ、また余計なことをしてはるなー。自己満足の授業で子どものことなんて考えてないわ」と思いましたが、「うん?ちょっと待てよ。これはいい傾向なのではないか」と考えが変わりました。

作業のような勉強、同じような計算問題を解き続けたり、ただ黒板の文字をノートに写すだけだったり、こんな勉強をやめましょうよと私はいつも言っていましたよね。この授業をした先生は「授業はこうあるべき」という時代遅れの考え方を捨て、新しいことにチャレンジしたのだと思います。それも授業参観でそういう授業をしたのですから、かなり勇気が必要だったのではないでしょうか。「どうして、あんなわけのわからない授業をするんですか?」という批判もあるでしょうから。

ただ、そのやり方にはまだまだ改善の余地があります。作業ではなく、子どもたちに「考える力」「想像する力」を身につけてもらいたいという意図の授業だと思うのですが、このような空間図形を扱うなら、せめて紙などを用意して子どもたちに立体を作らすべきでした。上の私の書いた図でもわかるように、空間図形というのはなかなか想像しにくいですし、平面で解説をしてもピンとこない子どもはたくさんいます。実際に立体をつくることで、格段に空間図形の理解が深まります。また、パソコンなどを利用して、映像で見せてあげるのもいいでしょう。「なるほど!ここが切断されていて、ここをくっつけると、もとの立方体になるねんな!」というのが、ダイレクトにわかります。

「考える力」を養うような授業でも、ただ考えさすだけでは意味がありません。いろんな考え方を示して、子どもたちに「ホンマや!こういう考え方もあるねんな。面白いな!」と思わせなければなりませんので、題材を他の物にした方がやりやすいかもしれませんね。

何か新しいことを始めるときには、すぐにうまくはいきません。ですが、やり始めないと何も変わりませんし、1歩も進めません。何度も何度も修正しながら、よりよいものを作っていけばいいんです。そういう意味では、より多くの小学校の授業で、これまでずっと「正しい」とされてきたものを疑い、時代に合った、そして本当に必要な力を子どもたちがつけれるような、そんな授業が増えていくといいですね。どんどんチャレンジしてください!

ONE-SのHP

先日ある小学校で授業参観がありました。5年生の算数で立体の体積の分野でしたが、内容はなかなか斬新でした。生徒たちには、「直方体の体積=たて×横×高さ」で求めることができますよという説明はしているようでしたが、まだ応用問題などはしていない状態でした。そこで先生が出した問題は、「1辺が9㎝の立方体から一部を切り取ったら下の図のようになった。この立体の体積を求めなさい」というものでした。

うーん、なかなか難しいですね。いろんな体積を求めてきた小学生や、中学生なら簡単に解法を見つけることができるかもしれませんが、体積の求め方を習ったばかりの子どもたちでは、ほぼ不可能でしょう。参観に来られていた保護者の方もポカーンとしていたようです。結局その授業が終わるまで、先生は答えを教えず、ただひたすら子どもたちに考えさせました。保護者の方も答えを聞けなかったので、なんだかモヤモヤしたそうです。

ちなみにこの問題の考え方は、いろんな解き方がありますが、おそらく子どもたちに伝わりやすいのは、切り取る前の立方体を下の図のように完成させます。

そして、この立方体を、下から3㎝のところで2つにわけます(赤い線です)。①の直方体はたて・横が9㎝、高さが3㎝です。残りの上にある直方体はたて・横が9㎝、高さが6㎝の直方体です。それをちょうど半分にしたのが、切り取られた②の立体部分です。ですから、切り取られた②の部分の体積は9×9×6÷2=243㎤となります。これをもともとの立方体の体積から引けばいいので、729-243=486㎤となります。

ここまで読んでくださって、みなさんいかがですか? 私の説明の仕方が悪いという点を差し引いても、伝わりにくくないですか?これを体積の求め方を習ったばかりの子どもたちに授業でわからせようというのは、あまりにも無茶なように思います。

案の定、この授業を受けた子どもは、「何やってるか全然わからんかった。答えも教えてくれへんし、意味わからん」と怒っていました。

私もこの話を聞いたとき「ああ、また余計なことをしてはるなー。自己満足の授業で子どものことなんて考えてないわ」と思いましたが、「うん?ちょっと待てよ。これはいい傾向なのではないか」と考えが変わりました。

作業のような勉強、同じような計算問題を解き続けたり、ただ黒板の文字をノートに写すだけだったり、こんな勉強をやめましょうよと私はいつも言っていましたよね。この授業をした先生は「授業はこうあるべき」という時代遅れの考え方を捨て、新しいことにチャレンジしたのだと思います。それも授業参観でそういう授業をしたのですから、かなり勇気が必要だったのではないでしょうか。「どうして、あんなわけのわからない授業をするんですか?」という批判もあるでしょうから。

ただ、そのやり方にはまだまだ改善の余地があります。作業ではなく、子どもたちに「考える力」「想像する力」を身につけてもらいたいという意図の授業だと思うのですが、このような空間図形を扱うなら、せめて紙などを用意して子どもたちに立体を作らすべきでした。上の私の書いた図でもわかるように、空間図形というのはなかなか想像しにくいですし、平面で解説をしてもピンとこない子どもはたくさんいます。実際に立体をつくることで、格段に空間図形の理解が深まります。また、パソコンなどを利用して、映像で見せてあげるのもいいでしょう。「なるほど!ここが切断されていて、ここをくっつけると、もとの立方体になるねんな!」というのが、ダイレクトにわかります。

「考える力」を養うような授業でも、ただ考えさすだけでは意味がありません。いろんな考え方を示して、子どもたちに「ホンマや!こういう考え方もあるねんな。面白いな!」と思わせなければなりませんので、題材を他の物にした方がやりやすいかもしれませんね。

何か新しいことを始めるときには、すぐにうまくはいきません。ですが、やり始めないと何も変わりませんし、1歩も進めません。何度も何度も修正しながら、よりよいものを作っていけばいいんです。そういう意味では、より多くの小学校の授業で、これまでずっと「正しい」とされてきたものを疑い、時代に合った、そして本当に必要な力を子どもたちがつけれるような、そんな授業が増えていくといいですね。どんどんチャレンジしてください!

ONE-SのHP