さて、全15回の3回目。今回は午前中・猪名川の河川敷集合でのフィールド調査です。

神戸大学名誉教授 伊丹市立昆虫科学館運営協議会会長 武田義明先生

にお世話になりました。

お世話になります~。おじゃまいたします。。

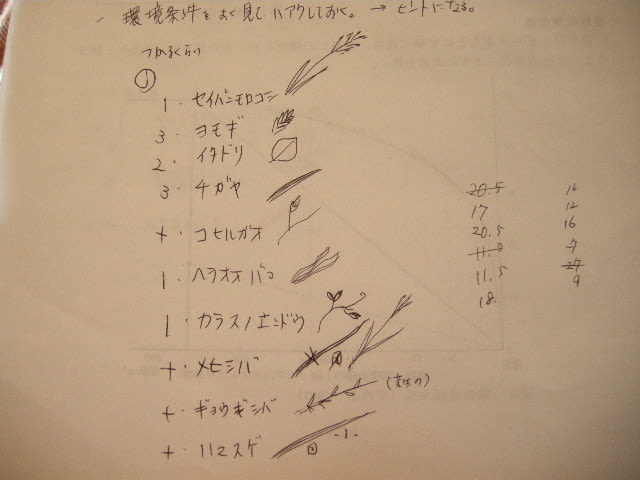

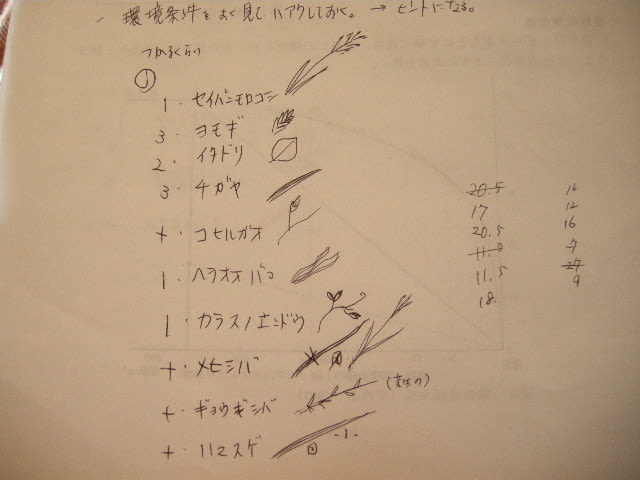

環境条件をよく見て、把握しておくことが「環境再生プロジェクト」などのときにヒントになる・ということです。

晴天に恵まれ・・・(バッタちゃん。)

秋の晴れのおひさまは、本当につきささるように、服の上からでも容赦なくじりじりとささりますね。

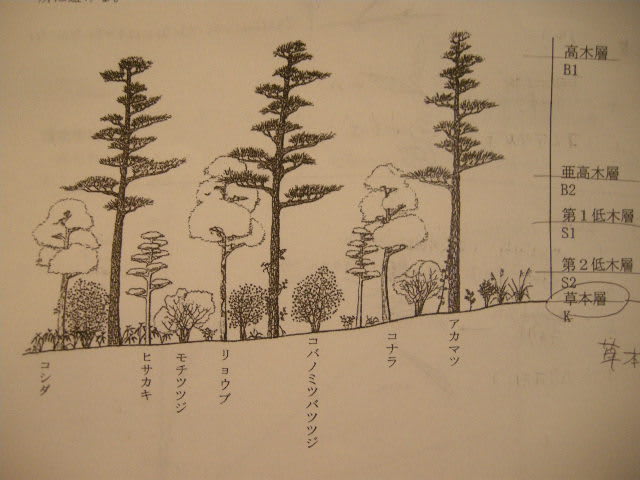

この日の場所は河川敷なので、すべてKの「草本層」で記録してゆきます。

(そしてはずかしげもなく、見苦しい字と絵で失礼いたします。。)

(以下、いただいた資料から)

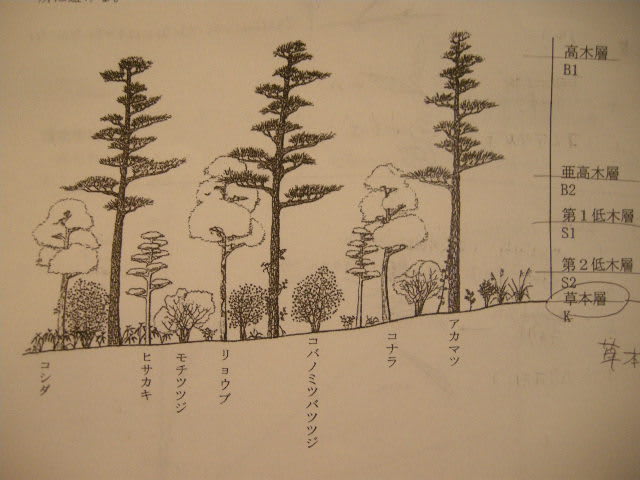

「植生調査法」

地表面をおおっている植物群落を「植生」と読んでいる。植生は気候・地質・地形などの

自然環境や人間による影響など立地のさまざまな環境を反映していると言える。

したがって、植生を明らかにすることによって、その土地の環境をおおまかに把握する

ことができる。

また、植物は生態系においては生産者として無機エネルギーを有機エネルギーに変換し、

動物や昆虫などほかの生物はそれに依存して生活している。そのため個々の植物の総体で

ある植物群落すなわち植生を調べることによって、そこでどのような生態系が形成されているかを

ある程度知ることができる。

植物群落の調査には点的・線的・面的な方法がある。それは、等間隔でピンを降ろし

それに触れた植物を記録する点的方法、ある一定の長さの線を引き植物がその線を

さえぎっている長さを記録する線的方法、枠をおいてその中の植物の種類・量などを

測定する面的方法である。

これらの中で、もっとも情報が多くとれるのは面的方法であるので、ここではそれを中心に解説し、実習を行う。

【植物社会学的調査法】

目的:植物群落には、1種類ないし多数種類の植物で構成されている。これらの植物は

その場所の環境に応じて生育しているので、これを調べることでその環境を把握することが

できる。

方法:植物学的方法に基づいて調査を行う。

(1)調査地の選定

群落の典型的と思われう場所を選び、調査を設定する。調査区内に道があったり、

地形的に不均質な部分を含んでいたり周囲からの影響が調査区内に及んでいるような場所は避ける。

(※この日は先生が指定してくださった場所を調査しました。)

(2)

はここでは割愛されていただいて。。

(3)出現種のリストの作成

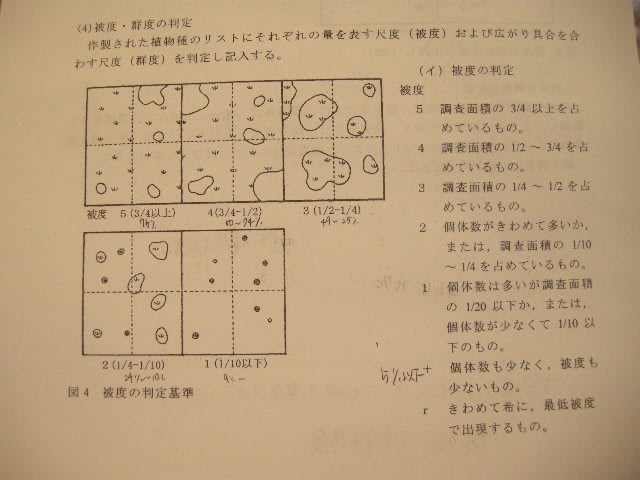

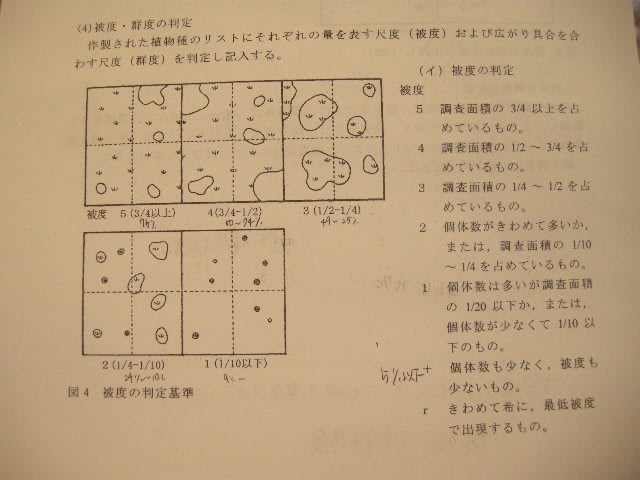

(4)被度・群度の判定

作成された植物種のリストにそれぞれの量を表す尺度(被度)

および広がり具合を表す尺度(群度)を判定し記入します。

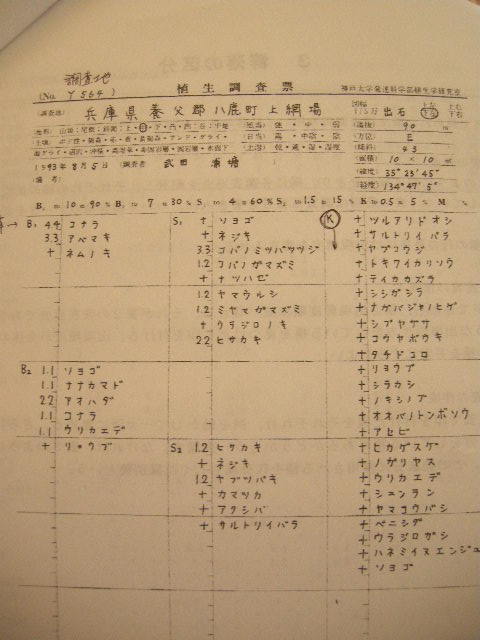

(たとえば、こんなかんじです。わかります?むずかしい・・・?)

ざっくりハアクしていただければ。。。↑茶色ぽい画像は省エネ生活のためです☆

植物を調べることによって、生態系の環境を知ることができるので、しらべてみよう。

この日は、「面的」な方法で・ということで、ペグにひもをつないだものを

地面の四方に刺して、(1㎡)指示された3か所の調査をすることに。

それぞれの箇所の、その中の植生を班にわかれて調査しました

。

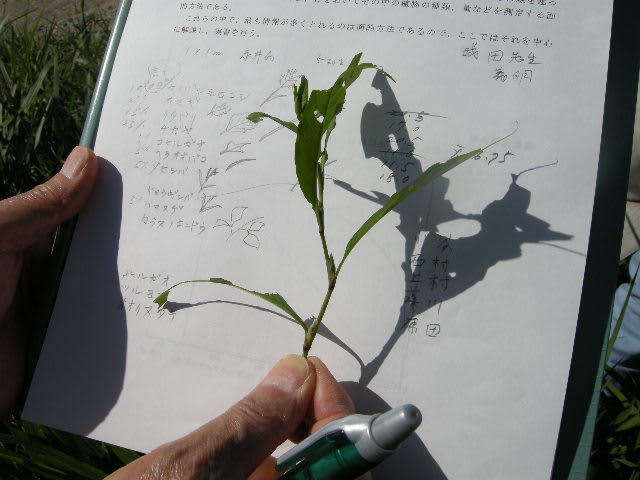

・・・といっても、草の名前は本当に知らなくって、先生に聞きまくり~です

。

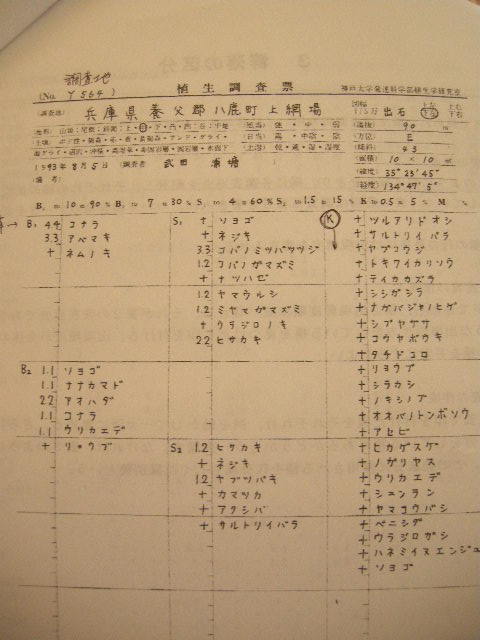

調べた人の氏名

調べた場所

調査年月日

調査場所の緯度・経度(GPSを測定できる機会があります)

地面の硬さ(←測定する器具があり、通常5回計測して、一番おおきい数値と

小さい数値をはねて、3つの平均を採用します)

傾斜そ測定

などを植生調査票に記入してゆきます。

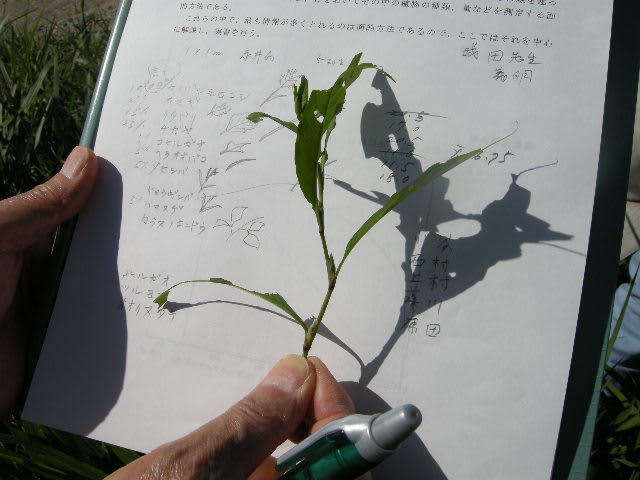

ひとつめの調査場所です。猪名川河川敷の斜面。ペグとひもで、1×1mのかこいをします。

メモメモ・・・。かめちゃんのフィールドに行ったときにも名前を覚えていられる自信がない。。

背の高い葉、セイバンモロコシ。

まるい葉。イタドリ。

ピンボケてるけど、カラスノエンドウ。

中央~握にかけて、なんとなく筋が入っていてふにゃふにゃしてる葉がヘラオオバコ。

上のほうの硬そうなピンと細く伸びている葉はハマスゲ。

全体にぴんぴんとふつうに伸びている葉はチガヤ。

ヨモギ。花が咲いているものも。

これらがまず、1×1mの中にどのくらいの割合で生えているのか(被度)・そして

群度・・・私はちゃんと書き損ねてしまいました^^;。

この日は書かないといけなかったのかさえよくわかりませんでした。

(すみません、こんなレポートで。。)

******

2番目。もうすこし川の近くの平地な場所の河川敷。

(画像なし??また出てきたら整理します。。。)

かむとぴりぴりとくる・ヤナギタデ。

3番目。1番目と2番目の間の平地。

ここは、ほとんど同じはっぱが茂っています。

ツルヨシ。(別の目立つ場所で撮ったもの)

ピンボケしていますが、まるい葉のものがマルバヤハズソウ。そのサイドに

ぴんぴんはえているのはギョウギシバ。

この次の週に、書いたものをパソコンでまとめてくださるそうなのですが・・・

次週は残念ながら、かめさんの大イベント・「

ぶりくら市」←リンク クリック☆

参加で講座はおやすみするのです。

「ぶりくら市」は、爬虫類の乱獲(国内外)を防ぐ目的で、ブリーダーさんによる繁殖個体

だけで国内の需要をまかなおう・とはじめられた方に賛同された方が集まって

生体を中心に販売しているとても有意義なイベントです。

あとは犬猫ちゃんなどは、里親制度を利用したちいさい家族探しが当たり前の世の中に

なればいいな・と個人的には思います。

ひとりひとりが気づき、何かできることを。時間がかかるけれど、ゆっくりと育むつもりで

社会で・個々で取り組んで行く・そんな当たり前が定着する世の中はきっとストレスも

無駄なものも少ない・「共存」できる世の中にちがいない。

↑ものに囲まれまくって生きてるこのブログの管理人・P・・^^;。

消費しまくるより、ゆっくり生産する・根気と愛とあたたかさを。。

「自分自身を豊かにする」って、きっといろんな「物」を手にいれるより

「豊か」になれるはず。

・・・えらそうに書いてみました。ぬ~ん、頭にモヤモヤがかかってうまく

考えられない。けど、物質にいくら恵まれても、きりがない・・・。

身~ひとつで勝負できる人のほうが、きっと強い・・・そんなかんじ??

なかなか人を幸せにできないけれど、そんな存在になれるといいな。

目標は具体的にわかったほうがやりやすいし。

↑ついぶりくら・で妄想がもわもわわぁ~~っと。。・・・地球環境問題と

ぶりくら・かめさんのフィールド活動・マイスター講座、自分自身の在り方・

生活・・ぜんぶつながってるんですよね。。

とりあえず、全15回のマイスター講座、まだまだ続きます♪

・・・本人がわかってない内容ですみません。。。

にほんブログ村

にほんブログ村

「人につたえよう」って思って聞くと、頭に残るそうです。。。が~しかし、フィールドで

先生は30人にあっちこっち~で測定方法や草の名前を説明。。

座学でわからないこと聞く機会がなくなってしまったので、次の回に聞きますね~~

草の名前はがんばって覚えたいです。

。

。 調べた人の氏名

調べた人の氏名