関ヶ原インターを降り、大垣方面へ。

青墓の宿入口。

こちらへ行くと朝長の墓があるが、かなりの山登りだ。

↓この辺りからは伊吹が見える。

↓照手姫の井戸跡とやら。「史跡」かなあ?

小栗判官の話はやたら薄気味悪い話だが、ここも関係していたのか。

平家物語第2巻「善光寺炎上」信濃の善光寺の縁起が語られる。

信濃の善光というもの、難波の海で仏像を拾う。これを信濃に持ち帰って安置するのだが、その時「昼は善光、如来をおひ奉り、夜は善光、如来におはれたてまって、」とある。この如来、こんなことができるなら昼間も自分で動けるだろうと思 うのだが、それはともかく、この一行がこの辺りで昼飯を食べたので、昼飯(ひるい)という地名になったとか。難波の海で仏像を拾う、といっても、どこなのか。河内湖はまだあった。淀川の河口をいうのか。そして飛鳥、豊浦寺跡付近に難波池跡と称するところがある。

うのだが、それはともかく、この一行がこの辺りで昼飯を食べたので、昼飯(ひるい)という地名になったとか。難波の海で仏像を拾う、といっても、どこなのか。河内湖はまだあった。淀川の河口をいうのか。そして飛鳥、豊浦寺跡付近に難波池跡と称するところがある。

案外こっちかもしれない

案外こっちかもしれない

↓赤坂宿を出ると杭瀬川

大垣インターから東海環状-名神-名古屋高速-大高インターで降り、岡崎方面へ。豊明で昼食、大高インターまで戻る。

名古屋南JCTから知多半島道路を南進、美浜インターまで。

美浜インターから野間へ。

↑野間付近地図

↓野間大坊こと、大御堂寺、

何やら古げな由緒だが、実際は平康頼が源義朝の供養をして一宇を建てた、というものらしい。康頼は頼盛の息子保盛の家人として尾張に来ていたらしい。義朝の供養殊勝なりと名を挙げ、美声の美男として後白河側近となる。オトコノオボエもあったかもしれない。

義朝の墓

義朝の墓

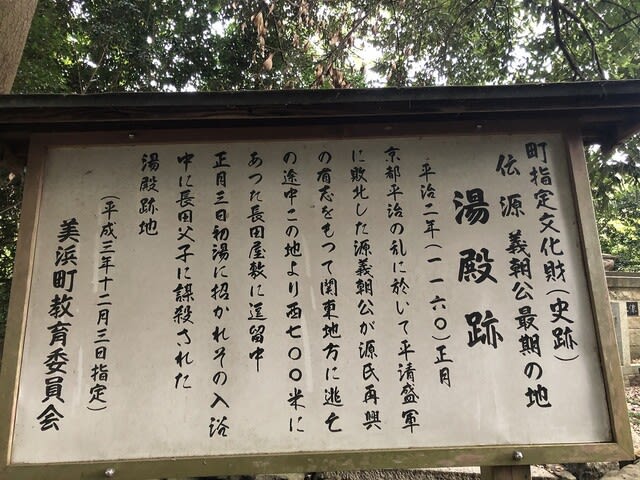

木刀を供える慣習があるらしい。湯殿で討ち取られた時、「木刀の一本でもあれば・・」といったという。これは吾妻鏡らしい。平治物語(角川ソフィア版)には「鎌田!と呼んだという。愚管抄では、裏切りを察知し、鎌田と自害したとある。

鎌田夫妻の墓

鎌田夫妻の墓

池禅尼供養塔

池禅尼供養塔

更に織田信孝の墓。

更に織田信孝の墓。

信長の三男、「昔より 主を討つ内海の 野間なれば 報いを待てや 羽柴筑前」などと云う辞世があるくらいだから、ここに墓があっても不思議はない。ただこの歌はどう考えても作り話だろうけれど。

血の池なんてのがある。異変があると赤くなるそうだ。

大坊から東へ少し行くと、磔の松の案内板がある。 義朝を裏切った長田忠致父子は頼朝により罰せられたというが、どうもはっきりしないようだ。

義朝を裏切った長田忠致父子は頼朝により罰せられたというが、どうもはっきりしないようだ。

平治物語の磔は凄まじい。「世の常の磔にはあらず、義朝の墓の前に板を敷きたて、左右の足手を多く義にて、板に打ちつけ足手の爪を放ち、つらの皮をはぎ、四五日のほどに、なぶり殺しにぞ殺されける。」長田は平家攻めに功あったとあるが、美濃尾張(身の終わり)云々はない。実際に長田を攻めたのは野三成綱、武蔵七党の横山氏に属するという、更に尾張の守護となり、娘は野間内海を拝領したと註にあるので、実行者にされたのか。

平治物語の磔は凄まじい。「世の常の磔にはあらず、義朝の墓の前に板を敷きたて、左右の足手を多く義にて、板に打ちつけ足手の爪を放ち、つらの皮をはぎ、四五日のほどに、なぶり殺しにぞ殺されける。」長田は平家攻めに功あったとあるが、美濃尾張(身の終わり)云々はない。実際に長田を攻めたのは野三成綱、武蔵七党の横山氏に属するという、更に尾張の守護となり、娘は野間内海を拝領したと註にあるので、実行者にされたのか。

小高いところに磔の松はある。

この長田の歌も後世の狂歌に見える。

この長田の歌も後世の狂歌に見える。

近くに長田忠致屋敷跡の看板がある。

ただ看板だけだった。この長田、平致頼の末裔というのは本当だろうか

更に東へ行き、名鉄知多半島線を越えていき左に曲がると乱橋跡。石碑に何か書いてあるのかもしれないが読めない↓

鷲栖玄光と渋谷金光丸は平治物語に出てくる。鷲巣源光は杭瀬川で義朝を舟に乗せる。金光丸は義朝の死を常盤に知らせる。

近くに法山寺がある。

法山寺のふもとに湯殿跡。

法山寺のふもとに湯殿跡。

↓野間の海を見る。伊勢湾だ。

橋が見える。中部国際空港だ。

半田に戻り泊る

翌朝、知多半島東岸を南下。師崎から船に乗る。

篠島で30分タクシー観光をする。

加藤清正が名古屋城の石垣にこの島の石を切り出したとか

万葉歌碑

万葉歌碑

「夢のみに 継ぎて見えつつ 小竹島の 磯越す波の しくしく思ほゆ」小竹島は篠島の古名とか。

神明社。

神明社。

伊勢神宮が式年遷宮するたび、伊勢神宮の古材でこの神社を建て替えるそうだ。形式は全く伊勢神宮に同じ、但し少し小さくなるそうだ。

更に神明社の古材をもって、もう一つの八王子社を建て替える。

変わった鳥居

変わった鳥居

千木や鰹木あまり近くで見たことがなかった。

千木や鰹木あまり近くで見たことがなかった。

この島は鯛を干したものを伊勢へ奉納するそうだ。おんべ鯛奉納祭というそうで、古来からの製法でカチカチに干した鯛だそうだ。

篠島から日間賀島へ移動。

昼食にする。蛸飯はうまかったが、他のものは期待値にあわなかった。

師崎に戻り、土産を買って帰る。