古東海道の駅に嶋穴という場所がある。現に千葉県の市原市にある地名なのだが、ここはかつて上総国の古東海道の駅であった。この道は後の豊臣秀吉が北条征伐の後に房総に進軍した道としても使われている。

嶋穴の地が史料に現れるのは延喜式においてであり10世紀にはすでに存在していた。

市原市を南北に流れる養老川。古養老川は現在の位置よりも南側に流れており、嶋穴駅は川の右岸にあった。ここは海上潟とも呼ばれは天然の良港があったという。

『万葉集』巻十四の東歌の冒頭に、「夏麻引く(なつそひ) 海上潟の 沖つ渚(そ)に 船はとどむめ さ夜更けにけり

との歌があるのが根拠であるとされる。海上潟は、古養老川の河口近くに形成された潟湖と推測され、東京湾と古養老川を結ぶ水上交通の拠点となっており、水運に長じた海人が少なからず居住していたであろうとのことである。

現在の養老川を数キロ上ると海士有木(あまありき)という地名があるし、その付近を通る国道297号線は古代の道と重なる部分が多い。当然のこととして、この養老川の付近には律令時代の国分寺や国衙がおかれていた地域とも重なる。

島穴神社。かつての嶋穴駅はこの寺の最寄りであり

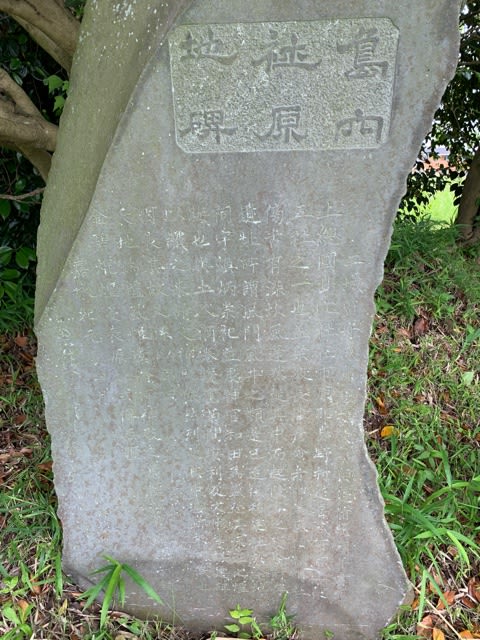

現在、駅と思しき場所には石碑が建立されている。この石碑は嘉永元年1848のもの。

先日の大雨で川の水が増水しており、道路スレスレまで水位がのぼってきている。この地はほぼ海抜0メートルであり、さらに前述したように古養老川はこのあたりに流れていたことを考えると、この地の水捌けは極めて悪く、川の流れは幾度となく変わってきたのだろうと思われる。

現在、島穴神社と嶋穴駅は線路によって左右に分断されてしまっている。写真の中央左の森が島穴神社であり、中央右にすこしある木々の場所が嶋穴駅と比定されている場所である。