廊下のむし探検 第35弾

6月13日にマンションの廊下で見つけた虫の続きです。

まず最初はガガンボの♀です。いつもそれで終わるのですが、今日はもう少し粘ってみました。

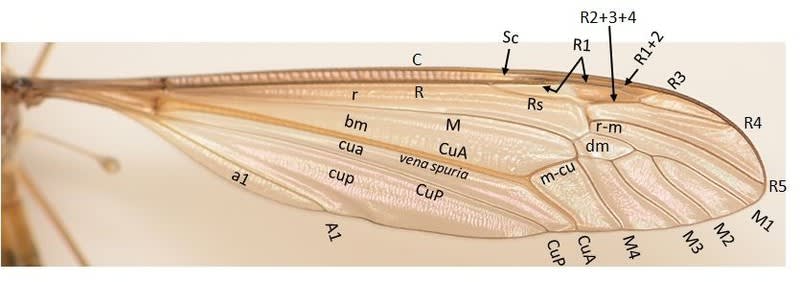

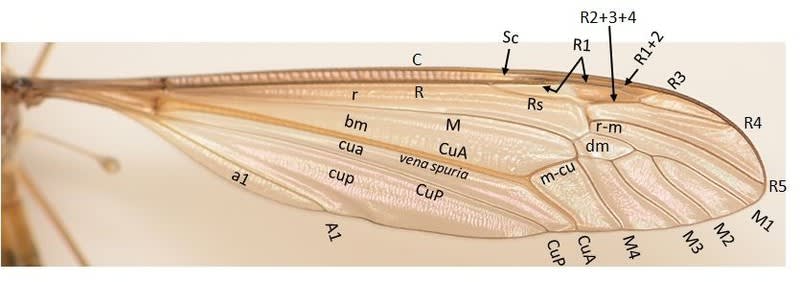

まずは翅脈です。翅脈の名称は「日本産水生昆虫第二版」に載っているものを採用しました。Sc脈らしきものがR脈につながっているので、ガガンボ科は確かでしょう。「日本産水生昆虫第二版」にガガンボ科の属への検索表があるので順を追って調べてみました。最後にマエキガガンボ属かガガンボ属かというところで、前脚脛節末端の刺の有無があるので調べてみました。

どうやらなさそうです。従って、これはたぶんマエキガガンボ属 Indotipula。「日本昆虫目録第8巻」によると、この属には6種記録されていて、本州産はitoana、quadrispicata、tetracantha、yamataの4種。ここから先は♂の検索表しかないので分かりません。

次はコメツキです。コメツキは苦手でよく分かりません。

それに

アカマダラカゲロウ♀です。

こちらは

ウロコチャタテ。マンションではよく見かけます。

隙間から覗いているのは

キマダラミヤマカミキリかな。

それに

アオオビハエトリ。

これは

ヤマトヤブカ♀かな。

こちらは

キハダカニグモ

口肢の外側が褐色なので、たぶん、ヤマトクサカゲロウ。ただし、ヤマトクサカゲロウには成虫の外観では区別のできない2種がいるので、ヤマトクサカゲロウspとしておきます。

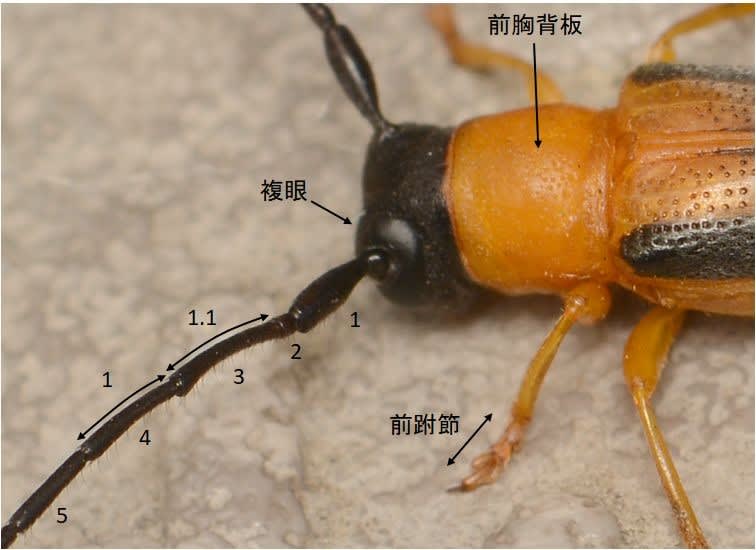

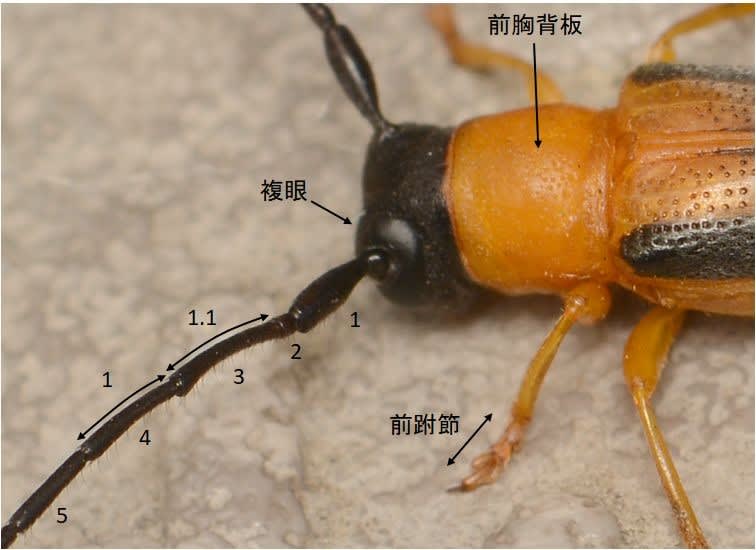

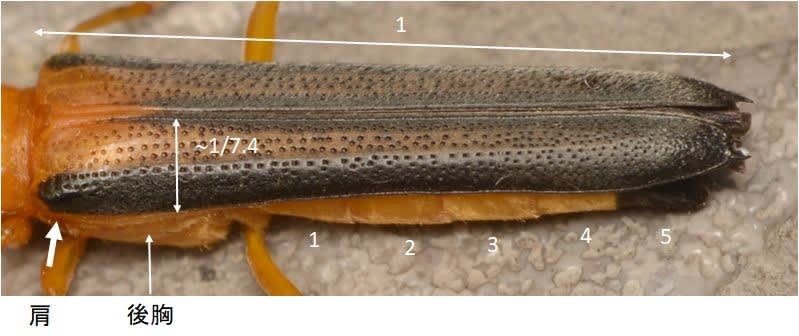

これはリンゴカミキリの仲間です。これについては「日本産カミキリムシ」に載っている絵解き検索表で調べてみました。

①触角は第3節が第4節より長いか、同じ;頭部は平たく、複眼は大きい;前胸背板は幅より長くない

②後胸は橙黄色;腹部は第5節と、時には第3節が黒色で、その他は橙黄色

③前翅跗節は橙黄色

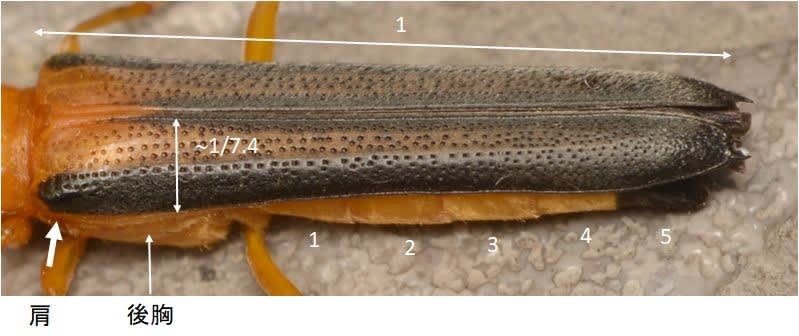

④上翅は細長い。上翅の長さは幅の3.8~4.3倍

⑤前胸背板は疎らに浅く点刻され、光沢がある;上翅側縁の黒色条はわずかに肩に届かない;腹部末端節は♂では浅く三角形に平圧され、♀では基部から中央付近にかけて中央の溝に沿った細い窪みがある ソボリンゴカミキリ Oberea sobosana

その結果、この5項目を調べることで

ソボリンゴカミキリであることが分かりました。

この5つのポイントを上の写真で調べました。⑤の「上翅側縁の黒色条はわずかに肩に届かない」は肩が矢印で示した部分なので、たぶん、「わずかに前縁に届かない」とした方がよいかなと思いました。とにかく、この黒色条を見るとソボかどうか分かるようです。

最後は天井に止まっていた

ナガフトヒゲナガゾウムシでした。