成田の手前に宗吾参道駅というのがあり、昔子どもの頃祖父から聞かされていた佐倉惣五郎と関係あるところではないか気になっていました。

もうひとつ生まれ故郷には義民遠藤兵内がおり、こちらは歌舞伎にはなりませんでしたが、実在の人物です。朝日日本歴史人物事典の解説によると

★遠藤兵内 【えんどう・ひょうない】 生年: 享保6 (1721)

没年: 明和3.2.13 (1766.3.23)

江戸中期の伝馬騒動(武蔵国の百姓一揆。天狗騒動ともいう)の首謀者,義民。武蔵国児玉郡関村(埼玉県美里村)の名主。江戸幕府は日光東照宮百五十回忌に下向する日光例幣使迎え入れと中山道筋の交通量増加への対策として,増助郷を計画した。助郷に動員される農民らは過重な負担増を恐れて反対したが,明和1(1764)年閏12月武州児玉郡・大里郡内の各所に,幕府へ増助郷免除願いの強訴を呼びかける張紙が張られ,大一揆が起きた。一揆の結果,増助郷計画は撤回されたが,一揆後,廻状の張本人として兵内は捕らえられ,獄門に処せられた。死後,神に祭られて「関兵大明神」と崇められ,幕末には「兵内くどき」という踊りがつくられて顕彰された。その墓は今でも香華が絶えない。(山田忠雄) と書かれています。

宗吾参道駅で行くべきか悩みましたが、なかなかここまで来られないのでよい機会だと思ったのと。駅の近くに里山もあり、ここの近くではないかと途中下車してみました。

駅を降りたところに、

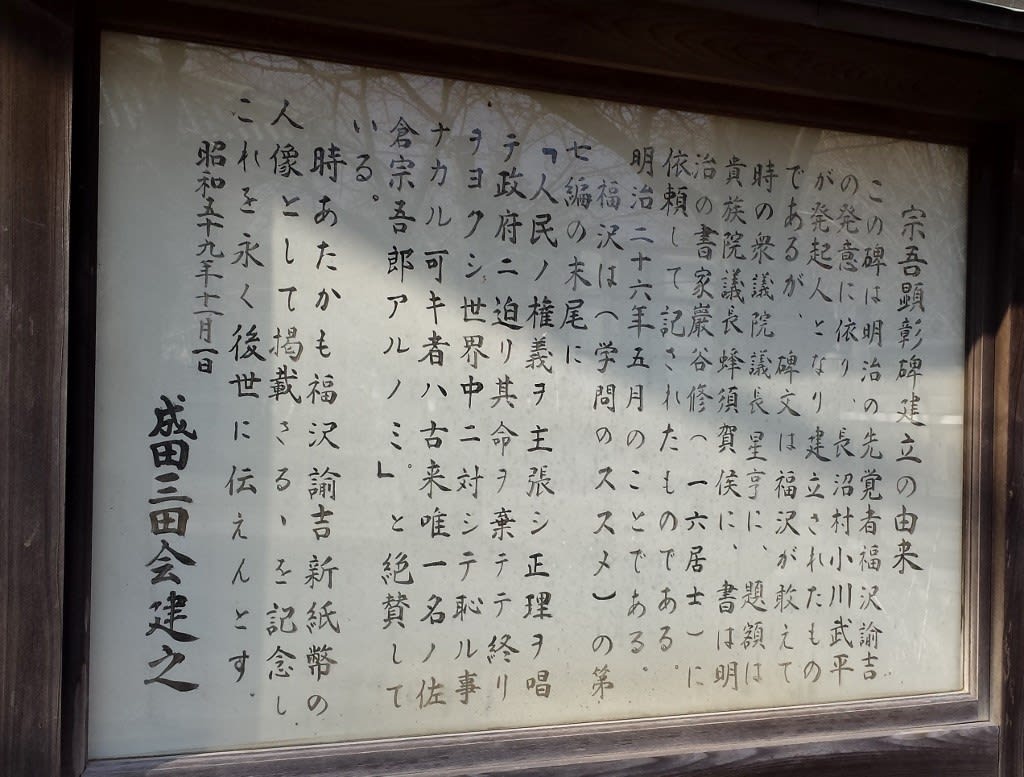

こんなものがありました。最後の1K15分かかるというのを最後まで読まないで歩き出しました。なかなか到着せず、腰痛と足も限界という時にようやくたどり着きました。

こんなものがありました。最後の1K15分かかるというのを最後まで読まないで歩き出しました。なかなか到着せず、腰痛と足も限界という時にようやくたどり着きました。

入ったすぐのところに宗吾のお墓がありました。

★宗吾の墓:宗吾は承応2年(1653年)旧暦8月3日、直訴の罪により公津ヶ原刑場で磔刑、4人のこどもたちも打首の惨刑に処せられています。この刑場跡に埋葬された宗吾父子の墓には、350年を経た今日でも多くの参詣者があるということです。

こちらは仁王門です。

★仁王門:昭和53年に宗吾様の325年忌記念事業として完成。内部仁王尊は身の丈8尺8寸にして、鋳造・金箔仕上げの我が国で唯一の金色仁王尊だそうです。

★少し佐倉惣五郎のことを調べてみました。たくさんの説がある中で、ひとつ

義民の世界 佐倉惣五郎伝説 です。嘉永四(1851)年、歌舞伎に新しいヒーローがうまれた。

「東山桜荘子」(ひがしやまさくらのそうし)の主人公浅倉当吾こと佐倉惣五郎がその人である。

百姓一揆がテーマであるこの作品は、関係者の予想をはるかに超えるヒットとなり、またたく間に日本中に広まった。

|

|

各地の農村では、この物語を受け入れる素地ができていたのである。

幕府が作られてから250年、数多くの百姓一揆が発生し、義民を顕彰する活動も十八世紀後半から活発になっていった。

明治以降も惣五郎歌舞伎は頻繁に上演され、佐倉義民伝として定着した。

また講談・浪花節などでも積極的に取りあげられた。

福沢諭吉や自由民権活動家は、彼らの主張の先駆者として惣五郎をとりあげた。

また昭和恐慌や戦後改革の時期などに、惣五郎の物語は新たな解釈を伴いながら思い起こされた。

図版:東山桜荘子 国立歴史民俗博物館蔵

物語はいろいろあるようですが、なかなか立派なお寺さんでした。

★大本堂:大正10年に8ヶ月の歳月を費やし、十間四面総欅造り総銅瓦葺現本堂を再建。ご本尊には、宗吾様の霊を祀っています。

当山は「宗吾霊堂」の名称で広く知られていますが正しくは真言宗豊山派の鳴鐘山 医王院 東勝寺が管理する仏堂の名前です。

★鐘楼堂:昭和27年宗吾霊300年祭記念事業として建立されました。梵鐘は仁王像を製作した香取正彦氏とその親の秀真氏との共作です。

鐘をつく時間 朝 夏5時30分・冬6時:6回 昼12時:12回 夕方17時:6回

※除夜の鐘は先着108名(予約等は受け賜っておりません)ということだそうです。

★薬師堂:明治43年(1910)供養堂が消失したとき翌年に仮供養堂として建てられ、大正15年に(1922)に現在の本堂が出来ると、五霊堂となりました。五霊堂とは宗吾と共に直訴を行い、その罪で佐倉領を追放となった五人の名主を祀るお堂で、近年五人の御霊が本堂に移されたのをうけ、五霊堂の名は薬師堂と改称されたそうです。

行きはよいよい帰りは恐いで、駅にたどり着くの大変でした。強風でよたよた歩きにはきつく、タクシーでも思いましたが、流しのタクシーなどはあるはずがなく、足を引きずりながらようやく宗吾参道駅にたどり着きました。

行きはよいよい帰りは恐いで、駅にたどり着くの大変でした。強風でよたよた歩きにはきつく、タクシーでも思いましたが、流しのタクシーなどはあるはずがなく、足を引きずりながらようやく宗吾参道駅にたどり着きました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます