飯田橋の施設を訪問しました。大久保通りに面しているので、坂を上って厚生年金病院の前を過ぎると神社が見えてきました。 筑土八幡神社です。

筑土八幡神社です。 由緒です。

由緒です。

昔、嵯峨天皇の御代(今から約千二百年前)に武蔵国豊嶋郡(こおり)牛込の里に大変熱心に八幡神を信仰する翁がいた。

ある時、翁の夢の中に神霊が現われて、「われ、汝が信心に感じ跡をたれん。」と言われたので、翁は不思議に思って、 目をさますとすぐに身を清めて拝もうと井戸のそばへ行ったところ、かたわらの一本の松の樹の上に細長い旗のような美しい雲がたなびいて、

雲の中から白鳩が現れて松の梢にとまった。

翁はこのことを里人に語り神霊の現れたもうたことを知り、すぐに注連縄(しめなわ)をゆいまわして、その松を祀った。

その後、伝教大師(でんきょうだいし)がこの地を訪れた時、この由を聞いて、神像を彫刻して祠に祀った。

その時に筑紫の宇佐の宮土をもとめて礎としたので、筑土八幡神社と名づけた。

さらにその後、文政年間(今から約五百年前)に江戸の開拓にあたった上杉朝興が社壇を修飾して、この地を産土(うぶすな)神とし、また江戸鎮護の神と仰いだ。

現在、境内地は約2200平方メートルあり、昭和二十年の戦災で焼失した社殿も、昭和三十八年氏子の人々が浄財を集めて、 熊谷組によって再建され、筑土八幡町・津久戸町・東五軒町・新小川町・下宮比町・揚場町・神楽可視・ 神楽坂四丁目・神楽坂五丁目・白銀町・袋町・岩戸町の産土神として人々の尊崇を集めている。

と書き写してくれた人がいました。

石造鳥居 - 新宿区登録有形文化財(建造物)階段状の参道途中にある、新宿区内最古の鳥居だそうです。享保11年(1726年)、当時常陸国下館藩主であった黒田直邦によって奉納されたとなっています。総高は375cmだそうです。

石造鳥居 - 新宿区登録有形文化財(建造物)階段状の参道途中にある、新宿区内最古の鳥居だそうです。享保11年(1726年)、当時常陸国下館藩主であった黒田直邦によって奉納されたとなっています。総高は375cmだそうです。 もう一つ価値あるものがあるようです。

もう一つ価値あるものがあるようです。 庚申塔です。 新宿区指定有形民俗文化財となっています。寛文4年(1664年)造立、太陽と月・桃の木・二匹の猿をあしらった舟型の石造庚申塔です。三猿でなく二猿であり、牡猿・牝猿がどちらも桃の枝を持った姿で表現されている点が、きわめて珍しいということだそうです。

庚申塔です。 新宿区指定有形民俗文化財となっています。寛文4年(1664年)造立、太陽と月・桃の木・二匹の猿をあしらった舟型の石造庚申塔です。三猿でなく二猿であり、牡猿・牝猿がどちらも桃の枝を持った姿で表現されている点が、きわめて珍しいということだそうです。 本殿です。

本殿です。 本殿の脇にテントが張ってありますがこれは節分で甘酒をふるまうための所のようです。

本殿の脇にテントが張ってありますがこれは節分で甘酒をふるまうための所のようです。

狛犬のところの梅が少し咲いていました。

狛犬のところの梅が少し咲いていました。

こんなものがありました。田村虎蔵さんの顕彰碑だそうです。現場ではよくわかりませんでしたが、調べたら 唱歌『金太郎』『浦島太郎』などを手がけた作曲家とのことでした。当神社の裏手に住んでいた。こともあり1965年 に建立されたそうです。

に建立されたそうです。

雪を心配しながら大宮に訪問しました。大宮へ行く途中の線路際には、多少雪が積もっていましたが、街中はみぞれと濡れた道路でした。 大宮へ来たならランドマークの氷川神社訪問などと考えてい...

いきなりの真っ赤な橋なので、なんとなく違和感がありますが、いつも写真を撮ってしまいます。最初に訪れたときに、できたばかりだったような気がします。

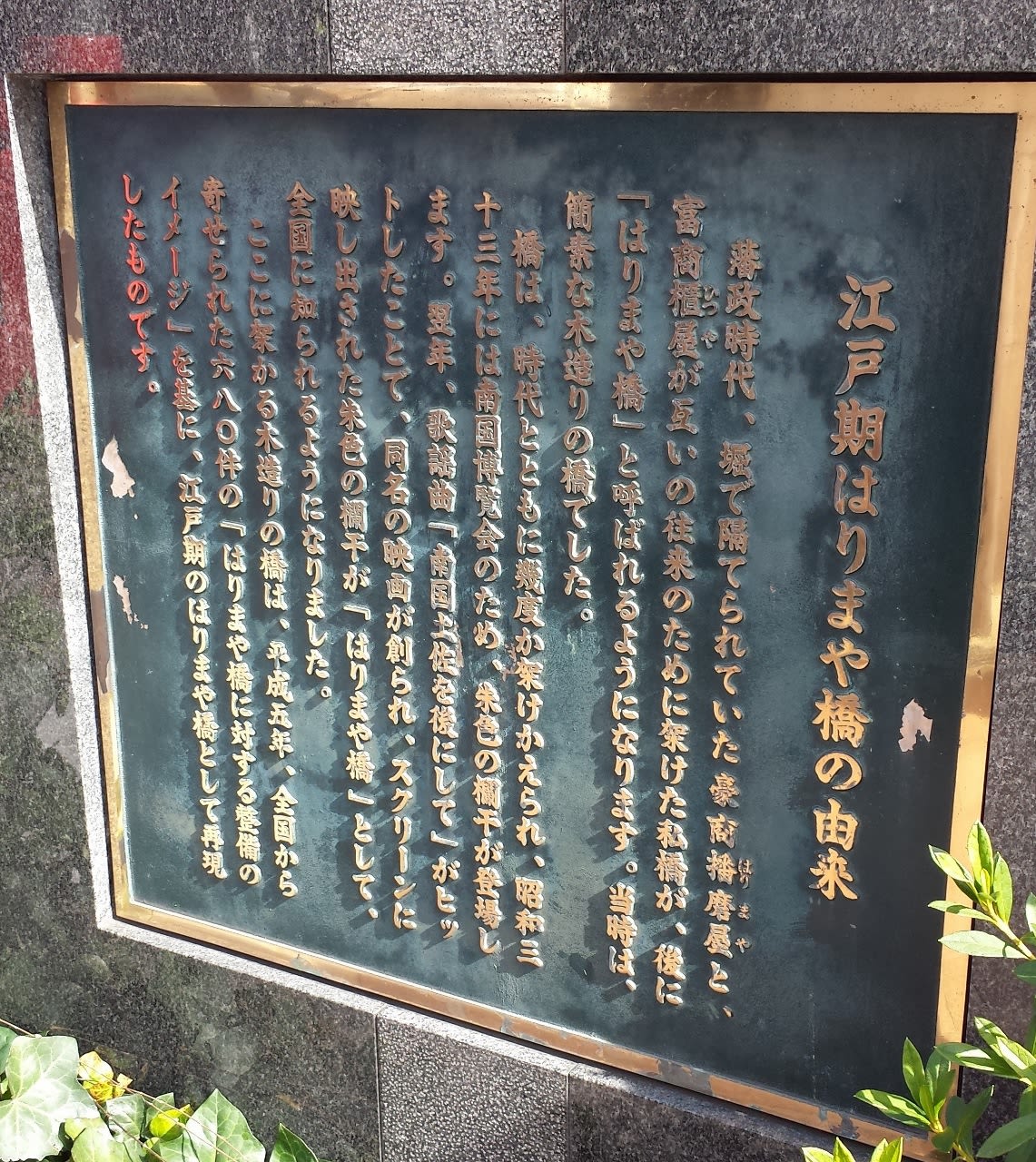

いきなりの真っ赤な橋なので、なんとなく違和感がありますが、いつも写真を撮ってしまいます。最初に訪れたときに、できたばかりだったような気がします。 由緒書きです。

由緒書きです。 こちらにもはりまや橋と書いてあります。ここから高知城に向かいました。

こちらにもはりまや橋と書いてあります。ここから高知城に向かいました。 途中に大神宮と

途中に大神宮と

よさこい稲荷さんがありました。中央公園には

よさこい稲荷さんがありました。中央公園には 立志社跡の碑がありました。

立志社跡の碑がありました。 これは土佐藩初代藩主山内豊一の像です。追手門に向かう右手にありました。棕櫚の木が立派なので全景を取ろうと少し離れて摂りました。

これは土佐藩初代藩主山内豊一の像です。追手門に向かう右手にありました。棕櫚の木が立派なので全景を取ろうと少し離れて摂りました。 追手門です。昔は国宝高知城といったらしいのですが、今は国の重要文化財になっています。創建時のものは享保12年(1727年)に焼失し、延享4年(1747年)に焼失以前のものを忠実に再建されたものといわれています。追手門を入るとこんな像がありました。どかで見覚えがあると思ったら、この前に岐阜城を訪れたときにあった

追手門です。昔は国宝高知城といったらしいのですが、今は国の重要文化財になっています。創建時のものは享保12年(1727年)に焼失し、延享4年(1747年)に焼失以前のものを忠実に再建されたものといわれています。追手門を入るとこんな像がありました。どかで見覚えがあると思ったら、この前に岐阜城を訪れたときにあった

板垣退助像です。岐阜は刺された場所ということで立っていましたが、こちらは出身地ということらしいです。

板垣退助像です。岐阜は刺された場所ということで立っていましたが、こちらは出身地ということらしいです。 三の丸から見た天守閣です。

三の丸から見た天守閣です。

天守入り口に説明書きがありました。

天守入り口に説明書きがありました。 ここはなんとなく見た風景で前にも来ている記憶がよみがえりました。ぼちぼつ咲いてきました。

ここはなんとなく見た風景で前にも来ている記憶がよみがえりました。ぼちぼつ咲いてきました。

老木が支えられながらも立派な花を咲かせているのが印象的でした。こちらの鐘楼は気づきませんでした。

老木が支えられながらも立派な花を咲かせているのが印象的でした。こちらの鐘楼は気づきませんでした。

公園の中のピンクの梅は満開でした。高知龍馬空港に向かうのではりまや橋バス停にもっどきました。これはつい最近できたもののようです。

公園の中のピンクの梅は満開でした。高知龍馬空港に向かうのではりまや橋バス停にもっどきました。これはつい最近できたもののようです。

桂浜の入り口に竜王宮の鳥居がありました。

桂浜の入り口に竜王宮の鳥居がありました。 祠に昇る前には竜宮橋がかかっています。太平洋側の浜と、

祠に昇る前には竜宮橋がかかっています。太平洋側の浜と、 浦戸側を見た浜です。

浦戸側を見た浜です。 左手の森の中に龍馬像があります。15年ぶりの再会です。

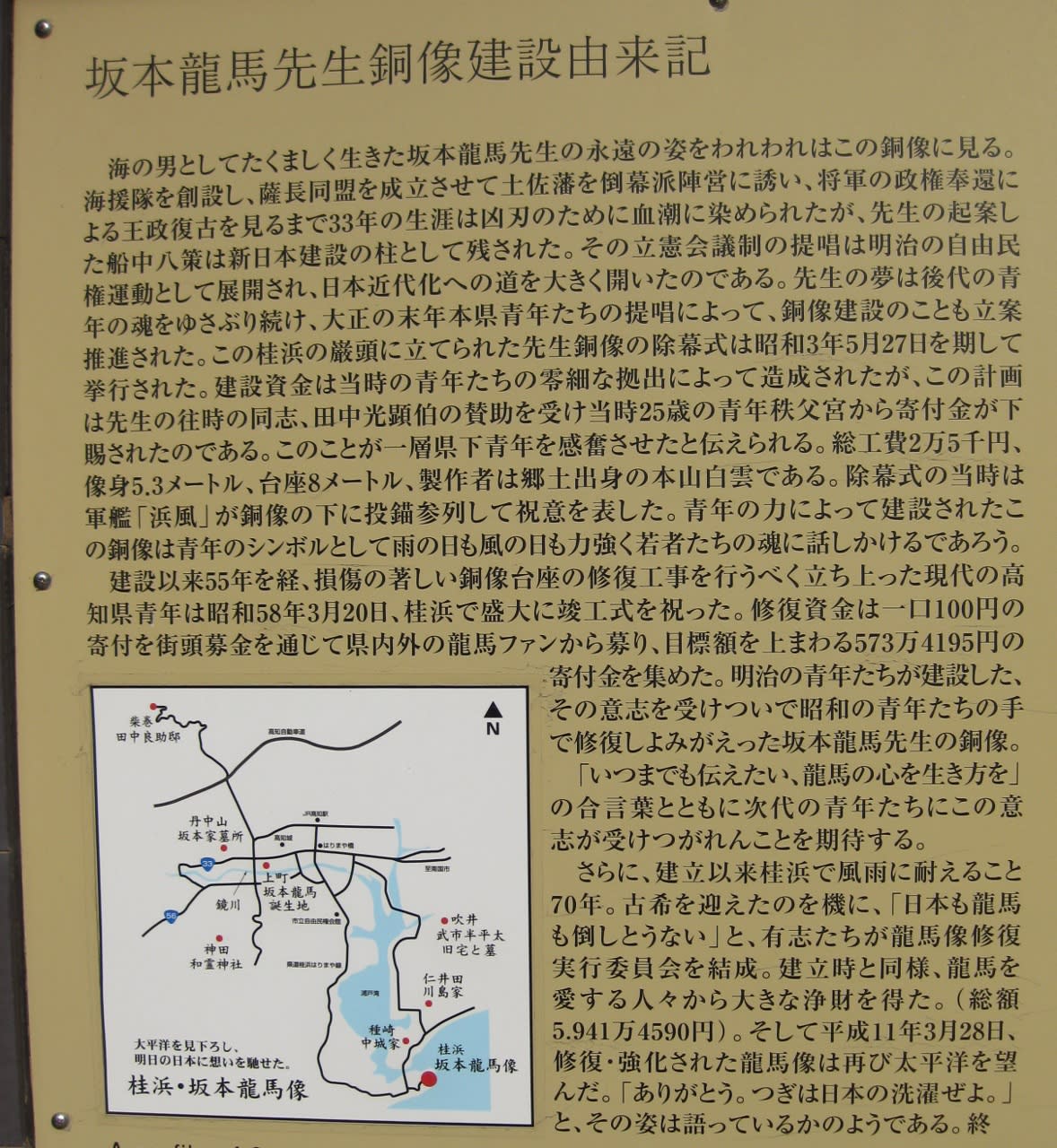

左手の森の中に龍馬像があります。15年ぶりの再会です。 大きさを見るので少し離れたところから撮りました。像の高さ5.25m 台座約8m 総高 約15mだそうです。

大きさを見るので少し離れたところから撮りました。像の高さ5.25m 台座約8m 総高 約15mだそうです。 説明書きです。

説明書きです。

森からみた浜です。額縁にも入れたくなるような絶景でした。

森からみた浜です。額縁にも入れたくなるような絶景でした。 雲が絨毯のようにも見えて、その上が歩けるような感じでした。昔は雲の上にゴロゴロ様がいるなどというマンガがありましたが、そのように思えるような景色でした。

雲が絨毯のようにも見えて、その上が歩けるような感じでした。昔は雲の上にゴロゴロ様がいるなどというマンガがありましたが、そのように思えるような景色でした。 午前中の仕事を終えて通りに出てみました。有料座席の演舞場となる藍場浜公園です。

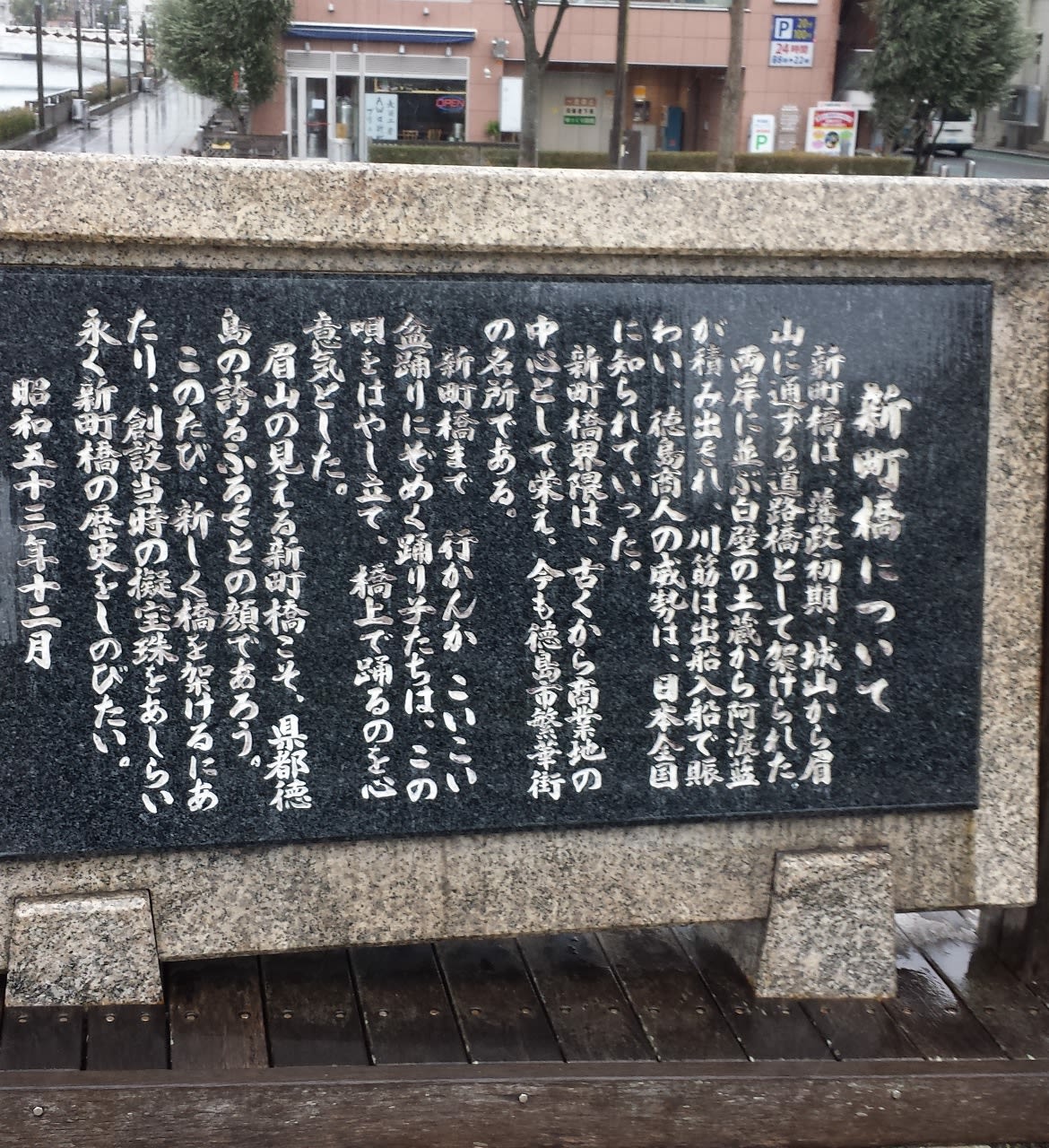

午前中の仕事を終えて通りに出てみました。有料座席の演舞場となる藍場浜公園です。 こちらは無料の演舞場となる新町橋です。

こちらは無料の演舞場となる新町橋です。 。

。 橋から阿波踊り会館を見ています。

橋から阿波踊り会館を見ています。

中に連の提灯が飾ってありました。隣は徳島天神社です。

中に連の提灯が飾ってありました。隣は徳島天神社です。

孫娘が高校受験というのでお願いしてきました。

孫娘が高校受験というのでお願いしてきました。 徳島から高知に向かうので駅に出ました。駅の左側は紺屋町の演舞場になりこちらも有料座席だそうです。

徳島から高知に向かうので駅に出ました。駅の左側は紺屋町の演舞場になりこちらも有料座席だそうです。 高速バスで高知に向かいましたが途中の休憩所から向かう山をみたらうっすらと雪景色でした。実際山中は雪が積もっていました。

高速バスで高知に向かいましたが途中の休憩所から向かう山をみたらうっすらと雪景色でした。実際山中は雪が積もっていました。 反対側の山も雪が見えましたが、空には晴れ間があり明日の好天を占うようでした。

反対側の山も雪が見えましたが、空には晴れ間があり明日の好天を占うようでした。 筑土八幡神社です。

筑土八幡神社です。 由緒です。

由緒です。 石造鳥居 - 新宿区登録有形文化財(建造物)階段状の参道途中にある、新宿区内最古の鳥居だそうです。享保11年(1726年)、当時常陸国下館藩主であった黒田直邦によって奉納されたとなっています。総高は375cmだそうです。

石造鳥居 - 新宿区登録有形文化財(建造物)階段状の参道途中にある、新宿区内最古の鳥居だそうです。享保11年(1726年)、当時常陸国下館藩主であった黒田直邦によって奉納されたとなっています。総高は375cmだそうです。 もう一つ価値あるものがあるようです。

もう一つ価値あるものがあるようです。 庚申塔です。 新宿区指定有形民俗文化財となっています。寛文4年(1664年)造立、太陽と月・桃の木・二匹の猿をあしらった舟型の石造庚申塔です。三猿でなく二猿であり、牡猿・牝猿がどちらも桃の枝を持った姿で表現されている点が、きわめて珍しいということだそうです。

庚申塔です。 新宿区指定有形民俗文化財となっています。寛文4年(1664年)造立、太陽と月・桃の木・二匹の猿をあしらった舟型の石造庚申塔です。三猿でなく二猿であり、牡猿・牝猿がどちらも桃の枝を持った姿で表現されている点が、きわめて珍しいということだそうです。 本殿です。

本殿です。 本殿の脇にテントが張ってありますがこれは節分で甘酒をふるまうための所のようです。

本殿の脇にテントが張ってありますがこれは節分で甘酒をふるまうための所のようです。 狛犬のところの梅が少し咲いていました。

狛犬のところの梅が少し咲いていました。 に建立されたそうです。

に建立されたそうです。