木曜日はリハビリの日ですが、出かけたついでに船橋にあるうたごえライブハウスゴリという店に行ってきました。

歌集は新宿の「うたごえ喫茶ともしび」のもと同じです。 狭いのでマイクと客席が近いです。

狭いのでマイクと客席が近いです。

今日は、うたごえ喫茶にしては珍しい20歳という若い御嬢さんが来ていました。

季節柄こんな歌を歌ってました。

季節柄こんな歌を歌ってました。

お母さんも一緒に

ちょっとブレてしまいました。

奥で歌っているのは私ではなく司会者の方です。

木曜日はリハビリの日ですが、出かけたついでに船橋にあるうたごえライブハウスゴリという店に行ってきました。

歌集は新宿の「うたごえ喫茶ともしび」のもと同じです。 狭いのでマイクと客席が近いです。

狭いのでマイクと客席が近いです。

今日は、うたごえ喫茶にしては珍しい20歳という若い御嬢さんが来ていました。

季節柄こんな歌を歌ってました。

季節柄こんな歌を歌ってました。

お母さんも一緒に

ちょっとブレてしまいました。

奥で歌っているのは私ではなく司会者の方です。

外苑前にある施設を訪問しました。虎ノ門から銀座線に乗って一つ先の表参道まで行き、周辺を散策しました。

最初に出合ったのが秋葉神社でした。 秋葉神社:1824年紀伊国屋文左衛門が深川に隠栖の後、歓請したという秋葉神社が表参道入り口に移転してきたものです。

秋葉神社:1824年紀伊国屋文左衛門が深川に隠栖の後、歓請したという秋葉神社が表参道入り口に移転してきたものです。

境内掲示より:当神社は金王八幡宮の域外末社と称せられた。文政十年(一八二七)六月の創立といわれ、昔は青山善光寺境内で鎮守本社として奉祭したが、明治維新後、神仏判然の別により同寺院より分割された。祭神は稲荷大神・秋葉大神・御嶽大神(木曽の御嶽)三神を奉斎するがゆえに三社さまとも、また秋葉神社とも俗称する。青山の鎮守としてもっぱら火防神として尊崇されている。とされています。その青山善光寺は隣にありました。

青山表通商店会のPHより:善光寺の建立は、慶長6年、信州善光寺大本願上人の宿院にして、浄土宗の尼寺でした。

善光寺第109世が、家康公に請願し江戸谷中に7500坪 の地を寄付されたので、初めて迦藍の建立が実現しました。しかし、元禄16年11月29日に小石川水戸邸から発した大火により、消失しましたが寛永2年に心誉知善上人(享保12年7月21日没)が現在の地に、間口75間、奥行100間の地を授かり、新たに堂宇を建営してその年の12月に完成しました。

そして、文永2年12月5日、また火災に遭い再建はしたものの大正4年9月に再建し、同9年5月に落成を告げるまで元来の姿でした。この時再建したものが現在の迦藍です。本道前の広場は江戸時代から、かなり大きな建物であったことが伺い知ることが出来るでしょう。 善光寺の建立は、慶長6年、信州善光寺大本願上人の宿院にして、浄土宗の尼寺でした。

善光寺第109世が、家康公に請願し江戸谷中に7500坪 の地を寄付されたので、初めて迦藍の建立が実現しました。しかし、元禄16年11月29日に小石川水戸邸から発した大火により、消失しましたが寛永2年に心誉知善上人(享保12年7月21日没)が現在の地に、間口75間、奥行100間の地を授かり、新たに堂宇を建営してその年の12月に完成しました。

そして、文永2年12月5日、また火災に遭い再建はしたものの大正4年9月に再建し、同9年5月に落成を告げるまで元来の姿でした。この時再建したものが現在の迦藍だそうです。

梅の木の左側に墓地がありそこに入ってみたらネコさんに出合いました。なかなか美人(美男子?) のネコさんでした。ミーちゃんといいながら近づきましたが、墓地に入られてしまいました。少し興味を持ってもらいこちらを向いてくれました。

のネコさんでした。ミーちゃんといいながら近づきましたが、墓地に入られてしまいました。少し興味を持ってもらいこちらを向いてくれました。

写真が撮れたので寺の方へ戻る途中に今度は熊さんネコが穏やかな顔をしていました。写真を撮っていると、向かい側でおばさんがかわいいでしょうと言っていました。

こちらは仁王門ですが、 裏側には雷神と風神が昔見たとおりに姿で立っていました。

裏側には雷神と風神が昔見たとおりに姿で立っていました。

こちらは鐘楼です。

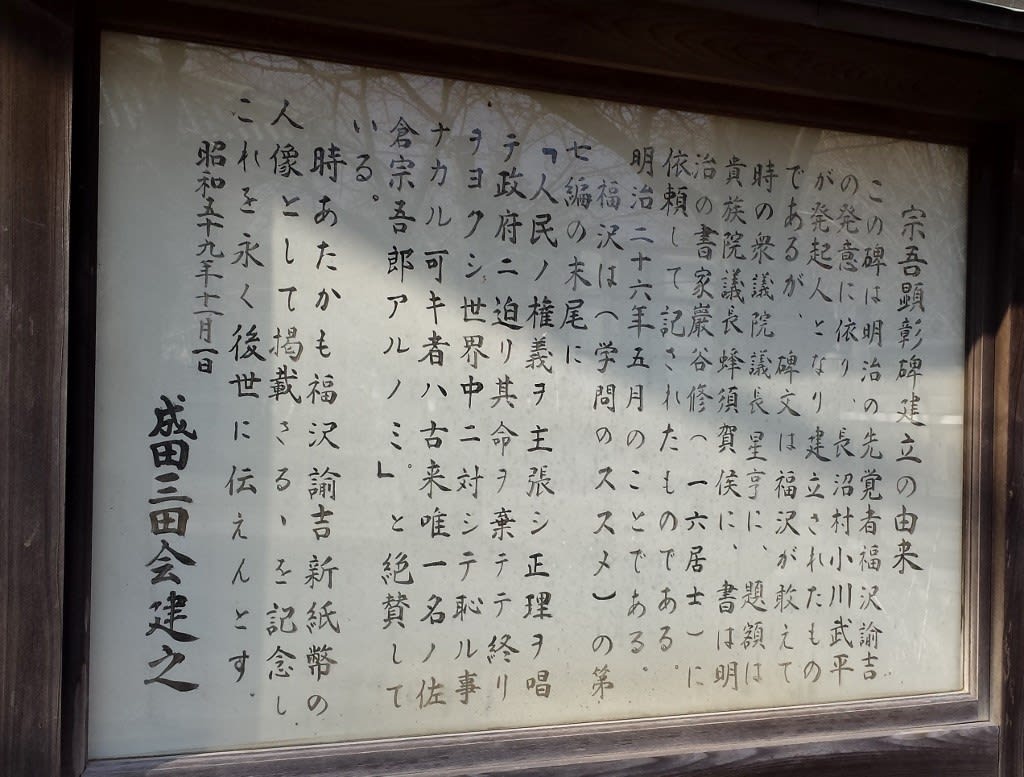

成田の手前に宗吾参道駅というのがあり、昔子どもの頃祖父から聞かされていた佐倉惣五郎と関係あるところではないか気になっていました。

もうひとつ生まれ故郷には義民遠藤兵内がおり、こちらは歌舞伎にはなりませんでしたが、実在の人物です。朝日日本歴史人物事典の解説によると

★遠藤兵内 【えんどう・ひょうない】 生年: 享保6 (1721)

没年: 明和3.2.13 (1766.3.23)

江戸中期の伝馬騒動(武蔵国の百姓一揆。天狗騒動ともいう)の首謀者,義民。武蔵国児玉郡関村(埼玉県美里村)の名主。江戸幕府は日光東照宮百五十回忌に下向する日光例幣使迎え入れと中山道筋の交通量増加への対策として,増助郷を計画した。助郷に動員される農民らは過重な負担増を恐れて反対したが,明和1(1764)年閏12月武州児玉郡・大里郡内の各所に,幕府へ増助郷免除願いの強訴を呼びかける張紙が張られ,大一揆が起きた。一揆の結果,増助郷計画は撤回されたが,一揆後,廻状の張本人として兵内は捕らえられ,獄門に処せられた。死後,神に祭られて「関兵大明神」と崇められ,幕末には「兵内くどき」という踊りがつくられて顕彰された。その墓は今でも香華が絶えない。(山田忠雄) と書かれています。

宗吾参道駅で行くべきか悩みましたが、なかなかここまで来られないのでよい機会だと思ったのと。駅の近くに里山もあり、ここの近くではないかと途中下車してみました。

駅を降りたところに、

こんなものがありました。最後の1K15分かかるというのを最後まで読まないで歩き出しました。なかなか到着せず、腰痛と足も限界という時にようやくたどり着きました。

こんなものがありました。最後の1K15分かかるというのを最後まで読まないで歩き出しました。なかなか到着せず、腰痛と足も限界という時にようやくたどり着きました。

入ったすぐのところに宗吾のお墓がありました。

★宗吾の墓:宗吾は承応2年(1653年)旧暦8月3日、直訴の罪により公津ヶ原刑場で磔刑、4人のこどもたちも打首の惨刑に処せられています。この刑場跡に埋葬された宗吾父子の墓には、350年を経た今日でも多くの参詣者があるということです。

こちらは仁王門です。

★仁王門:昭和53年に宗吾様の325年忌記念事業として完成。内部仁王尊は身の丈8尺8寸にして、鋳造・金箔仕上げの我が国で唯一の金色仁王尊だそうです。

★少し佐倉惣五郎のことを調べてみました。たくさんの説がある中で、ひとつ

義民の世界 佐倉惣五郎伝説 です。嘉永四(1851)年、歌舞伎に新しいヒーローがうまれた。

「東山桜荘子」(ひがしやまさくらのそうし)の主人公浅倉当吾こと佐倉惣五郎がその人である。

百姓一揆がテーマであるこの作品は、関係者の予想をはるかに超えるヒットとなり、またたく間に日本中に広まった。

|

|

各地の農村では、この物語を受け入れる素地ができていたのである。

幕府が作られてから250年、数多くの百姓一揆が発生し、義民を顕彰する活動も十八世紀後半から活発になっていった。

明治以降も惣五郎歌舞伎は頻繁に上演され、佐倉義民伝として定着した。

また講談・浪花節などでも積極的に取りあげられた。

福沢諭吉や自由民権活動家は、彼らの主張の先駆者として惣五郎をとりあげた。

また昭和恐慌や戦後改革の時期などに、惣五郎の物語は新たな解釈を伴いながら思い起こされた。

図版:東山桜荘子 国立歴史民俗博物館蔵

物語はいろいろあるようですが、なかなか立派なお寺さんでした。

★大本堂:大正10年に8ヶ月の歳月を費やし、十間四面総欅造り総銅瓦葺現本堂を再建。ご本尊には、宗吾様の霊を祀っています。

当山は「宗吾霊堂」の名称で広く知られていますが正しくは真言宗豊山派の鳴鐘山 医王院 東勝寺が管理する仏堂の名前です。

★鐘楼堂:昭和27年宗吾霊300年祭記念事業として建立されました。梵鐘は仁王像を製作した香取正彦氏とその親の秀真氏との共作です。

鐘をつく時間 朝 夏5時30分・冬6時:6回 昼12時:12回 夕方17時:6回

※除夜の鐘は先着108名(予約等は受け賜っておりません)ということだそうです。

★薬師堂:明治43年(1910)供養堂が消失したとき翌年に仮供養堂として建てられ、大正15年に(1922)に現在の本堂が出来ると、五霊堂となりました。五霊堂とは宗吾と共に直訴を行い、その罪で佐倉領を追放となった五人の名主を祀るお堂で、近年五人の御霊が本堂に移されたのをうけ、五霊堂の名は薬師堂と改称されたそうです。

行きはよいよい帰りは恐いで、駅にたどり着くの大変でした。強風でよたよた歩きにはきつく、タクシーでも思いましたが、流しのタクシーなどはあるはずがなく、足を引きずりながらようやく宗吾参道駅にたどり着きました。

行きはよいよい帰りは恐いで、駅にたどり着くの大変でした。強風でよたよた歩きにはきつく、タクシーでも思いましたが、流しのタクシーなどはあるはずがなく、足を引きずりながらようやく宗吾参道駅にたどり着きました。

3年ぶりに成田の施設を訪問しました。少し早めに会社を出て成田山新勝寺に寄ってみました。 総門です。成田山新勝寺では、平成20年に開基1070年祭記念大開帳が行われ、これにあわせて、平成19年11月には総欅造りの総門が落慶され、新勝寺の表玄関として荘厳なたたずまいを見せています。

総門です。成田山新勝寺では、平成20年に開基1070年祭記念大開帳が行われ、これにあわせて、平成19年11月には総欅造りの総門が落慶され、新勝寺の表玄関として荘厳なたたずまいを見せています。

仁王門です。

成田山新勝寺の仁王門は、大本堂の正面にある石段下にある三間一戸の八脚門で、文政13年に再建されました。入母屋造り銅板葺きの屋根の正面に、大きな千鳥破風が付けられています。門の右に口を開いた阿形の那羅延(ならえん)金剛像を、左に口を閉じた吽形の密迹(みっしゃく)金剛像を奉安しています。また、門の裏側に仏心を起こさせる広目天と、人々に福徳を授ける多聞天が安置されています。

大本堂です。

仁王門から東海道五十三次にならった53段の石段を上がると、成田山のシンボルである大本堂です。

大本堂に向かって右側に建つ三重塔これは開基1070年祭にあわせて周囲の修復が行われ、建立された300年前と同じ鮮やかな極彩色になったようです。

大本堂に向かって右側に建つ三重塔これは開基1070年祭にあわせて周囲の修復が行われ、建立された300年前と同じ鮮やかな極彩色になったようです。 これは額堂です。中には、7代目市川団十郎の石像もあると書いてありました。

これは額堂です。中には、7代目市川団十郎の石像もあると書いてありました。

これは光明堂です。

これは光明堂です。

光明堂は今から約300年前の元禄14年(1701年)に建立された旧本堂で、新本堂(現在の釈迦堂)が建立されるまでの約一世紀半に亘り成田山信仰の拠点となりました。

屋根は入母屋造り瓦葺きで周囲には朱漆が塗られ、華やかな江戸元禄文化の雰囲気を残す貴重な建物だそうです。

こんなのもありました。

梅の花は少し盛りを過ぎた感もありますが、まだまだ綺麗でした。

蠟梅は満開でした。

博多から、次の訪問地久留米に向かいました。 暖かい日差しで、つられて昨年も行った大宰府に寄ってみました.

暖かい日差しで、つられて昨年も行った大宰府に寄ってみました.

。

。

西鉄大宰府の駅前です。自宅が亀戸天神の近くにあることで、あちこちの天神さん訪ねています。菅原道真が執務していた京都(北野天満宮)と、左遷され亡くなったとされる、ここ大宰府天満宮がルーツとも思われますが、道真が寄った場所とか休んだところとか、大宰府から伝授されたなどどといろいろとあります。3大天満宮というものあり北野と太宰府と防府という説と防府でなく大阪天満宮との説もあるようです。いずれも訪問してみました。

西鉄大宰府の駅前です。自宅が亀戸天神の近くにあることで、あちこちの天神さん訪ねています。菅原道真が執務していた京都(北野天満宮)と、左遷され亡くなったとされる、ここ大宰府天満宮がルーツとも思われますが、道真が寄った場所とか休んだところとか、大宰府から伝授されたなどどといろいろとあります。3大天満宮というものあり北野と太宰府と防府という説と防府でなく大阪天満宮との説もあるようです。いずれも訪問してみました。

境内に向かいました 参道です。

参道です。

★ランドマーク太宰府天満宮:太宰府天満宮は、菅原道真(すがわらのみちざね)公の御墓所(ごぼしょ)の上にご社殿を造営し、その御神霊(おみたま)を永久にお祀りしている神社です。 「学問・至誠(しせい)・厄除けの神様」として、日本全国はもとより広く世のご崇敬を集め、年間に約800万人の参拝者が訪れています。

道真公は、承和12年(845)に京都でお生まれになりました。幼少期より学問の才能を発揮され、努力を重ねられることで、一流の学者・政治家・文人としてご活躍なさいました。 しかし、無実ながら政略により京都から大宰府に流され、延喜3年(903)2月25日、道真公はお住まいであった大宰府政庁の南館(現在の榎社)において、ご生涯を終えられました。門弟であった味酒安行(うまさけ やすゆき)が御亡骸を牛車に乗せて進んだところ、牛が伏して動かなくなり、これは道真公の御心によるものであろうと、その地に埋葬されることとなりました。延喜5年(905)、御墓所の上に祀廟(しびょう)が創建され、延喜19年(919)には勅命により立派なご社殿が建立されました。 その後、道真公の無実が証明され、「天満大自在天神(てんまだいじざいてんじん)」という神様の御位を贈られ、「天神さま」と崇められるようになりました。

長い年月、道真公へのご崇敬は絶え間なく続き、御墓所でもある太宰府天満宮は全国約12,000社ある天神さまをお祀りする神社の総本宮と称えられ、今日でも多くの参拝者が訪れています。 (天満宮のHPより)

★鳥居:。「鳥居」は神聖な場所である神域への門です。語源は、「通り入る」がなまったという説や、日本最古の歴史書「古事記」に出てくる「鳥の止まり木」など、いくつか説があります。また造りや材質はさまざまで、地域や神社によって異なります。

★楼門:重層の入母屋造り、檜皮葺の二重門。全体は朱塗りされ、堂々たる風格にあふれた佇まいが見事です。慶長年間(1596~1615年)に石田三成が再興しましたが明治時代に焼失、1914年に再建されました。

本殿

これは飛梅です。境内で最初に咲く梅の木ということですでに花が散っていました。

★飛梅伝説:901年(昌泰4)、時の右大臣であった菅原道真は、藤原氏の陰謀により突如大宰権帥に左遷されることになりました。いよいよ故郷である都を離れる日、幼い頃より親しんできた紅梅殿の梅に、 「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて春なわすれそ」と詠いかけました。あるじ(道真)を慕った梅は、道真が太宰府に着くと、一夜のうちに大宰府の道真の元へ飛んで来たといわれています。

これが有名な飛梅伝説ですが、もうひとつ別なお話があります。

伊勢度会(わたらい)の社人、白太夫という人が、道真を慕って大宰府に下る折、都の道真の邸宅に立ち寄り、夫人の便りとともに庭の梅を根分けして持ってきたそうです。道真は都から取り寄せたことをふせて、「梅が飛んできた」ということにした、ともいわれています。

飛梅は、もともと道真の配所であった榎社にありましたが、太宰府天満宮の造営後、本殿横の現在の場所に移されたとのことです。

これは前年の2月27日の写真です。

皇后の梅

皇后の梅

観光客がたくさん訪れていました。

こちらは護神牛です。

こちらは護神牛です。

★御神牛由緒:道真公は、承和12年(845)乙丑(きのとうし)の歳のお生まれだそうで、道真公が59歳の春に亡くなられた時、お亡骸を乗せた牛車が、都府楼の北東(うしとら)の方向へ向かって進んでいたところ、まもなくその牛が動かなくなりました。それを道真公の御心によるものだとして、牛車の止まったところ、当時の四堂のほとりに御遺骸を葬ったそうです。人々は道真公を慕い、お墓の上にお社を建てました。これが現在の大宰府天満宮の始まりだそうです」

知恵をつけたいのと、腰が痛いのを直したいのか、その部分がより光って見えました。私の腰痛もあやかりたいところです。こちらは緋鯉です。水鏡神社と同じようにりっぱな鯉が泳いでいました。

飛梅は散っていましたが、いろいろなことで奉納された梅の木が境内いっぱいに咲いていました。 。

。

どうしても赤みのある花が目立ちますが、

白い梅の清楚さを撮りたいと思っていくつか撮ってみました。

白い梅の清楚さを撮りたいと思っていくつか撮ってみました。

心字池と橋

★心字池と橋:心字池に架かる橋は太鼓橋・平橋・太鼓橋の、三橋からなり、ひとつめから「過去」「現在」「未来」という三世一念という仏教思想で心字池を端から端まで渡る事で参拝者の身が清められ本殿へ向かう事になるそうです。右の太鼓橋から向かいます。 これは志賀神社です。橋の途中にある社、海の神「綿津見」三神が祀られています。国の重要文化財に指定されているそうです。

これは志賀神社です。橋の途中にある社、海の神「綿津見」三神が祀られています。国の重要文化財に指定されているそうです。

黒田官兵衛のゆかりの地ということです。

★天然記念樹の大樟(楠)

★夢塚の碑:天保14年(1843年)10月12日、菊屋平兵衛が松尾芭蕉の百五十年忌にあたり、

旅に病んで夢は枯野をかけめぐる

の辞世より、芭蕉は、若いころに大宰府に参詣した事を記し、再度参拝の夢を持っていたとして、建碑したもの。芭蕉は連歌の先達、宗祇のように筑紫路への旅を夢みていたという。

太宰府天満宮の散策を終え、午後からの仕事のために、久留米に向かいました。

昨年昼食を食べたお店は定食が完売ということで、近くの魚料理店で奮発して1200円の刺身定食にしましたが、ちょっと物足りませんでした。アーケード街でネコさんに出合いました。 鍼灸院のドアに向かって中に入れてくれと鳴いていました。あとで、お客さん?と一緒に入っていきました。

鍼灸院のドアに向かって中に入れてくれと鳴いていました。あとで、お客さん?と一緒に入っていきました。

施設に向かうところの水路、恵比寿橋の近くに、白い花が咲いているので近寄ってみました。コブシですか?

久留米市恵比寿橋