11月29日(木)

秋深し・・・あと1日で師走です。

東海道五十三次散歩の備忘録の続きです。

11月25日快晴。ホテルを8時の出発です。

昨日のゴールした所までバスで送ってもらい歩き出しました。

大旅籠柏屋

天保7年の建物で、旅籠と質屋を生業としておりましたが、次第に田畑を買い増して大地主となり、代々問屋や年寄りなど宿役人を務め明治を迎えたと云います。

近年まで住人がおりましたが、維持することが困難なため市が買い取り、大幅に改築して大旅籠として現存させております。

平成10年に国の登録有形文化財にしてされております。

柏屋の中

旅籠としての機能が当時のまま残されておりますのでとても面白く見て来ました。

特に、この階段は凄い傾斜ですが、江戸時代には手すりは無かったそうで、女中さん達は、お膳を持ってこの階段を上り下りしたそうです。

手すりにつかまってもまだ怖い階段です。

岡部宿

岡部宿に入りました。

駿府宿と藤枝宿の中間位にあり、平らな道を黙々と歩きます。

桝形の道

東海道を歩いていると、よく桝形の道を見かけます。というより、どこの宿場にもあるもので、はっきりとこの形で残っているところの方が珍しいのかもしれません。

敵の侵入を何とかしようと考えたものだそうですが、効果はあったのでしょうか?

岡部宿

今も静かな岡部宿です。

日曜日のせいなのか、車も人もあまり見かけません。

松並木

歩いていると思い出したように数本になった松並木の一部に出会います。

街道の南側は枯れてしまっても、北側は残っております。

風の関係かも・・・

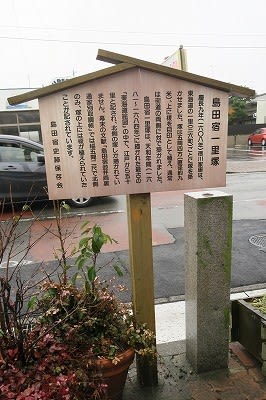

石碑

東海道の岡部宿であることを力強く示しております。

こうしたことをするのも地元の方達だそうで、街道歩きをしていると、その地域の方々の考え方が分かるような気がして来ました。

藩領の境

藩領の境の印ともいうべきもので、藩の境界線には必ず立っていたそうですが、今は無くなっているところがほとんどです。

「従是西巖村領横内」と記されております。

大たいまつ

この松明は、送盆の時に燃やす大松明だそうです。

ガイドの方も、簡単に済ませ詳しい事は話さない内に出かけてしまいましたので、これ位しか分かりません。

領内を示す

「従是東巖村領横内」

岩村藩の飛領出会った横内は、数キロで藩領は終っておりました。

田中領

「従是西田中領」の碑が建っておりました。

まだ新しく点てたばかりのようで、年々街道歩きの人が増えているために建てたのでしょう・・・ガイドさんの説明です。

一里塚

鬼島の一里塚です。

東海道49個目の一里塚ですが、写真の通りで、ここにありましたと言うだけです。

蓮正寺

蓮正寺は、熊谷直実の出家後の名前を寺名にするほどの関係があるといわれております。

源平合戦で敦盛を打ち取った直実は苦しみ抜いた末に法然上人の下に入り出家してしまいます。

修行を終えた直実が故郷熊谷に帰る途中に立ち寄ったとされる伝説が残っております。

久遠の松

田中城主の祈願寺であったため、家老以下藩士の大半が檀家になり「さむらい寺」といわれるほどだったそうです。

山門を入ると日蓮上人手植えの松といわれる「久遠の松」が圧倒するようにそびえ立っております。

高さ25m、枝張り28m、根回り7mというとてつもなく大きな松でした。

色んな松を見て来ましたが、これ程大きく立派な松は見たことがありません。

藤枝宿

藤枝宿に入りました。

ここも宿場の面影はほとんどなく、指標などが建っているだけでした。

一里塚

東海道50番目の一里塚です。

ここは石碑ですのでしっかりと立っておりました。

藩領の境

ここにも立っておりました。

これは、ここに藩領の境を示す碑が建っていた事を示す案内標みたいなものです。

松並木

今回の街道歩きで初めて両側に松が並んでおりました。

大分疲れて来て、皆さん黙々と歩いております。

千貫堤

大井川の度重なる洪水から守るために作られた大堤防です。

一千貫を投じての大工事だったそうで、今でも名前として残っており、40mほどが残っております。

今回の東海道五十三次散歩は、ここがゴールとなりました。

15:30でした。