建仁寺さんの拝観の途中でデジカメの充電が切れてしまいました!?

(*´Д`) なんてこった~っ!!

ショックのため「摩利支天堂」さんの写真がありません・・・

猪がお使いの摩利支天さん

摩利支天さんの手乗りになるくらいの大きさの土で作られた猪ちゃんがカワイイのです(^_^)v

一度ご覧になってみてくださいませ~

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そこから徒歩で恵比寿神社さんに参拝させていただきました

写真にちょっと写っているように「ゑびす神社」さんです

コチラは日本三大ゑびすと言われていて、「えべっさん」と呼ばれています

何と!建仁寺の鎮守として建てられたのが始まりだそうです

た、確かに建仁寺の法堂の裏鬼門・・・!!

ゑびす様は「商売繁盛の神様」、えべっさんと言えば「商売繁盛の笹」が信仰の象徴と言われています

その笹は、元々「京都ゑびす神社」独特のお札が広まったのだそうです

象徴と言われる笹は「松竹梅」「真っ直ぐ」「折れにくい」「青々繁る」というイメージによるもの

吉兆笹には「米俵」「小判」「五百両箱」「お札」などが付けられています

まず拝殿にお参りしてから、拝殿の左側に廻り、

神様が鎮座されているであろう場所の真横にある板をドンドン叩いて

神様の近くで再度お願いごとをするのがゑびす神社の習わしです

私も叩いてきました! 中の神様に五月蠅がれないように注意してノックします

第二鳥居の福箕(みの)にお賽銭を投げるのをすっかり忘れてしまっていた私・・・

上手く入ると願いが叶うのに~ ガッカリΣ(´□`;)

八坂の塔から産寧坂を上がり、清水寺に向かいます

産寧坂は三年坂とも言われ、清水寺の参道・清水坂から脇に伸びる石段の坂道です

ではなぜ「産寧坂」と呼ばれるようになったのか?

①清水寺の子安観音へ「出産が軽く(寧か)あるように」と産寧坂

②清水寺へ参拝し、御願ほどきで再度通る坂なので「再念坂」

と言われています

俗説で「三年坂」で転ぶと3年以内に死んでしまうなどとも言われています

怖い話も古都にはつきものなんですね

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

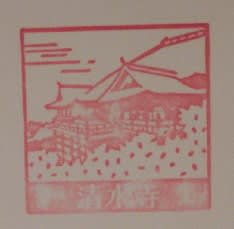

清水寺は平安遷都以前に建てられた数少ない寺院の一つで

千手観音様がご本尊です

清水の舞台や音羽の滝が有名で、ユネスコ世界遺産にも登録されています

清水寺の朱印を戴いている最中の長女Yです

さすがの清水寺!何人も朱印を担当されている方がいらっしゃいます

西国16番札所である印が入り、中央に梵字が宝珠の中に入っているようなデザインです

松風や音羽の滝の清水を むすぶ心はすずしかるらん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本堂から音羽の滝に向かう途中に「地主(じしゅ)神社」さんがあります

地主神社さんは、神社や寺院が建てられる時に地主神をお祀りするために建てられるそうです

元々「蓬莱山(宝来山)」とも呼ばれ、不老長寿の霊山と言われていたそうです

蓬莱って仙人が住むトコロじゃないですか!

竹取物語に出てくる「蓬莱の玉の枝」探しの車持皇子はココにも来たのかしら?

想像が膨らみます~(*^_^*)

最近はパワースポットとしてかなりの女性がお参りされている地主神社さん

キンキンキラキラとなってしまって、私は「縁結び」なのか「金運」なのか間違えそうになってしまいました

恋占いの石(2個)も人に紛れてどこにあるのか分からないほど ((((*´Д`)

25年前、私は目をつぶって恋占いの石渡り?を人にもぶつかることなく制覇して

その数週間後、Nとの結婚話が決まりました~♪ えへへ

平安時代には3人の天皇が地主神社に行幸されたこともあるそうです

神社は「地主桜」という桜の名所にもなっていて

桜の美しさに嵯峨天皇は3回牛車で行き来したことから「御車返しの桜」とも呼ばれています

ミヤビだな~~~

ちかひきて 天の岩戸をあけしより かたきねがひを かなふべしとは

↑清水寺の近くで見つけたお茶漬けのお土産

このままポストへ投函してもOKなのだそうです!

ちゃんと着いたかな~?

切手は京都限定のものです 京都の風物詩を受け取る人に伝わるかな?

もう少し歩いて八坂神社さんにも日のあるうちにお参りしなくては! 18に続きます