教育系、人類学系、社会学系の本を

よく読むのですが、

だいたい、

ざっと読んで気に入ったら、

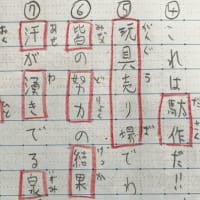

「まとめる」つもりで、腰を入れて、

抜き書きしながら全体を読み直します。

私の凡庸な頭では、

ざっと読むだけだと

通り過ぎて戻ってこないものが

多すぎるんですよねー。

この「まとめる」作業が有ると無いとでは

大違いで。

自分の頭で「まとめる」ということは、

本全体の構成をちゃんとつかもうとするし、

要点を逃さないよう心がけるし、

忘れにくくなるし、

良いことずくめです。

といっても、

まとめたものを誰かに聞いてもらったり

読んでもらったりする必要は

ないんですよね。私の場合。

でも、

書く時は「誰かに読んでもらうつもりで」書く。

そこは大切な気がします。

そういう意味で、

この、公開はするけど

フィードバックは全く求めない

書きっぱなしのブログは、

うってつけです(笑)

---

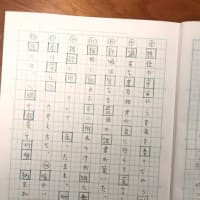

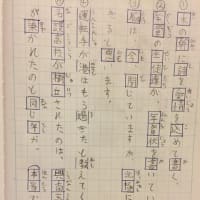

今回は、こちら。

100ページそこそこの薄い本です。

字も大きいし、ひらがなも多め(笑)

初心者(中学生以上の子ども)でも

学問的なことに興味が持てるような内容

であることがコンセプトとなっているシリーズらしいので、

とても読みやすく、面白い。

読み始めたら、あっという間に読み切れます。

でも、

手を抜かずに

「きほん」がきちんと書かれているので、

大変好感が持てました。

この本は、著者が好きなので、

自分のために買ったのですが、

息子にも読ませたいと思う内容でした。

前々から思っていたんですが、

息子は、

文化人類学のフィールドワークに向いた性格

なんですよねー。

ひょいっと他所の生活に入り込んで、

そこの人々とふれあいながら

文化をまるっと楽しんじゃうのは

かなりの得意分野だろうな。

違いを「面白い」と思えるタイプ。

興味が広く、アンテナも全方向。

来るもの拒まず、

とりあえずあちこち首をつっこみ

寄り道多めを楽しむのも、得意。

(でも、目的を設定して、

一直線に突っ走るのは、苦手)

うってつけでしょ?

やればいいのに。(←完全に私の趣味)

今足りないのは、思考力かな。

それと文章力ね…

(思考力が無かったら、

それはただの人懐っこい旅人やんね・笑

文章力が無かったら、紀行文も書けないし。

まあそれでも楽しいとは思うけどさ。)

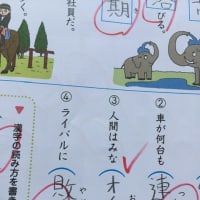

息子、この本を見てすぐ

「面白そうだね!」

と飛びついたのですが

(多分、著者名とデザインが決め手)、

ちょっと読んで

「ぼくにはちょっと難しいみたい…

もうちょっと成長してから読むよ」

と本を閉じてしまいました。

いえ、本当は

息子でも十分読める内容だと思うんです。

でもね、

この本は「きちんと」書かれているので、

最初、「言葉の定義」から入っているんですよ。

息子はそこでつまづいた訳です。

息子の気持ちは良く分かる。

私も、論文読むとき、いつも思ってた。

「ここ面倒臭い。飛ばしたい」って。

多くの(文系の)論文は、

まずは「言葉の定義」から入るもの。

一番つまんないし、

とっても面倒くさいんだけど、

その前提が無いと、話ができないから。

それを乗り越えて本題に入ると

いきなり面白くなるんだけどねー。

それを知っているから、

つまんなくても我慢して

そこを読むようになるんですよね。

そのうち、コツが分かってくるというか、

その手法に慣れてくる。

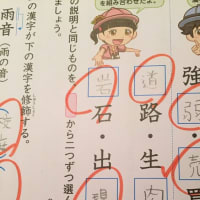

でも、思うに、

我慢してまで読むこともない

こういう本の場合は、

真ん中から読めば良いんじゃないかな?

楽しい具体例から読み、

面白さが分かってから「前提」に戻ると、

最初、面倒臭く感じた定義が、

あら不思議、

「なるほどね」と腑に落ちやすくなると思う。

で、最後に、最初から通して読めば、

すっと頭に入りそう。

・・・まぁ、まだ息子は読んでいませんけどね。

一応、オススメしてみよう。

つづく。次は要約。