山麓窯梅園を後に、2号線を旧閑谷(しずたに)学校へ向かいました。

旧閑谷学校は、岡山藩主池田光政が寛文10年(1670)に創設した、日本初の(もしかすると世界初?)「庶民のための学校」です。

私が始めて旧閑谷学校の名を知ったのは、小石川植物園で目にした楷の木(カイノキ)を調べる際、「旧閑谷学校に有名な楷の木がある」の一文に出会ったからです。

それ以来、一度は訪ねたいと願っていましたが、旧閑谷学校には梅園と椿林があることを知り、今回の旅では絶対に外せない施設の一つになりました。

旧閑谷学校は国道2号線から、備前の谷の奥へ進んだ静かな環境の中にあります。

駐車場に車を停めると、すぐ傍で白い花を咲かせた梅林を目にしました。

梅の木は全部で20本程ですので、規模はそれ程ではありませんが、この梅林の価値は数で判断すべきものではありません。

入場料200円(65歳以上)を払って旧閑谷学校の構内へ進むと、孔子を祀る聖廟の前に2本の楷の木(カイノキ)が並んでいました。

楷の木は東南アジアに自生するウルシ科の植物で、大正4年(1915)に林学博士の白沢保美氏が中国孔子墓の楷の実を持ち帰り、育苗した内の2本だそうで、樹齢は100年を超えています。

先ほど訪ねた岡山後楽園のクロガネモチと同様に雌雄異株なので、受付で2本は雌雄ですかと尋ねると、「2本ともにメンタ(雌)です」という答えでした。

聖廟の前の広場の先に、国宝の講堂が丹精な姿を見せていました。

講堂の内部を拝見すると、木の床が鏡のように輝いていました。

こんな光景に接すると、無意識に背筋が伸びるのは何故なのでしょうか。

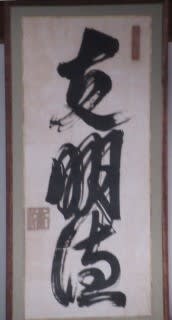

長押(なげし)の上に「克明徳」の3文額が掲げられていました。

それを説明する掲示物に、「克」は力を尽くして事を成し遂げ、「明」は物を正しく見る力、「徳」は善や正義をわきまえる高潔な品性と解釈する、と記されていました。

この講堂では、小・中・高校生だけでなく一般・高齢者も事前に予約すれば、以下の「あいうえお論語」を教材とした学習が体験できるそうです。

「子曰く(し、のたまわく) 巧言令色鮮し仁(こうげんれいしょくすくなしじん)」などの講義を、この講堂で聴講してみたいものです。

講堂の横の、敷地の奥へ通じる道を辿ってみました。

校地外との境に設えた石塀は、美しいかまぼこ形に組み合わされ、石塀の地下には、深さ2m以上もの基礎が築かれているそうです。

庶民の教育の為に、これ程の労力を費やした岡山藩主池田光政の情熱に頭下がる思いがします。

石塀に沿って進むと、その先に古い校舎のような建物が見えてきました。

この建物は、弘化4年(1847)に火災で焼失した学房後に建設された、私立閑谷中学校の校舎で、その後昭和39年まで閑谷高等学校に活用され、現在は資料館となっています。

中に入ると、昔の学舎の懐かしい雰囲気が、そのまま保存されていました。

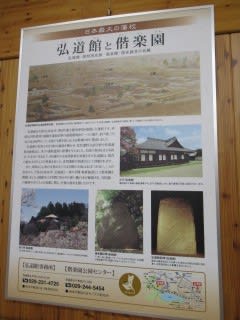

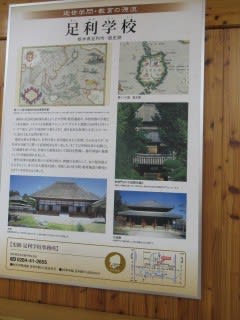

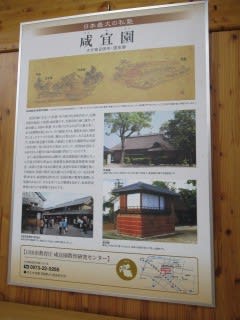

資料館の壁には、閑谷学校のみならず、水戸の弘道館、栃木の足利学校、大分の咸宜園を紹介するポスターが掲示されていました。

現在この4施設は「近世の教育遺産」としての世界遺産登録を目指しているそうです。

ところで、椿林は何処かと、受付でもらったパンフレットを見直すと、閑谷学校に併設された池田光政の髪や歯などを納めた供養塚(御納所)が椿山であることが分りました。

一旦外へ出て供養塔へ向かうと、さっき見た講堂の板の間のように掃き清められた土の道が、椿林の中に続いていました。

私は今まで数多くの椿林を見てきましたが、これほどまでに手入れが行き届いた椿林を目にするのは初めてです。

丁度、竹ぼうきで清掃されていた方に「綺麗な林ですね」と声を掛けると、「猪が荒らすので、手入れが大変です」とのお話でした。

綺麗なまま保つ為に、手抜きのない労力が注ぎ続けられているようです。

閑谷学校は何もかもが、楷の木のイメージ通りの、背筋がシャキッとするような、ストイックな雰囲気を湛える、教育の場そのものでした。

西日本に梅を訪ねて index

全ての「花の旅」はこちら → 「花の旅」 総合目次

全国の梅のガイド → 梅の名所

梅の話題 → ウメカテゴリー

筆者のホームページ 「PAPYRUS」

」