@受け入れの苦労。でも楽しい!

11日に初めてお坊さんの宿舎探し。タイ留学生ヌットちゃんを連れて、あっちこっち探す。なんせお坊さん受け入れなんて前代未聞なわ家ですから。習慣、タブーを少しでも知って宿舎を考えないと。フウッ!なんとか城陽市のアイリス・インが空いていたのだ。

12日は木村代表と中務幹事長、それにタイ知識人ゴー先生とでお出迎えに行ったのでありますが、仏門へ帰依したことのある唯一の仏教専門家知識人ゴー先生は、出迎えの車中で、「なんでお坊さんをお呼びするんですか!」真顔の表情で、私めの高僧の招聘事業の無策、いい加減さ、考えの甘さを親切に激しく詰問する。

*出迎えをにぎやかにするには、「花がいるなあ」ー「お坊さんに花は渡せない」エエッ

*「今日は寒いけどお坊さん用のコートは持ってきた」ー「お坊さんは黄色いジャンパー がいる。今から買いに行こう」時間がない。*「祭壇におく仏像はあるの?エ!ない。どうするの?」「誰かの家にないかなあ」*「水を入れる鉢はあるか」「白いひもがいる」「宿舎は共同トイレ、共同風呂だが」ー「共同風呂はいけない。裸は見せない??」

*「晩ご飯はどこで食べてもらおう」ー「食事の時間は朝だけ」*「女性と話してはいけない」「えっ、フォーラムで踊りや楽器の演奏があるのですか?お坊さんは見てはいけないの知らないの。」

最後は、「どうしてすべて準備ができないのにお坊さんを呼ぶんですか!」というだめ押し言。でも、もうすぐ関空に到着されるのだ!

@どんなお坊さんが!

五時前に付き人と黄色い衣をまとったお坊さんはニコニコされながら出迎えロビーに出てこられた。小柄ながら、気さくそうで、多くの心配を解除してくれる方のようだった。 お名前 プラ・ラッチャー スメー・ティー (60歳)

お寺 ワット プートゥー・マクナーラマーム

住所 タンボン サーイカーウ アンプー ワンサプン ルーイ県

お坊さんの地位

タマユット派で、チャオ・カナ・チャングワット・ルーイ(ルーイ県の大僧侶長である。知事と同位である。)(県仏教会会長)

お坊さん曰く:「私はアメリカや外国には行ったことがある。たいがいその国の習慣に慣れているので特別の配慮は無用。今回は、ご招待していただきありがとう。」この挨拶で全ての気遣いが不要となった。金ぴかの仏像もタイから持参されていたのだ!

@いよいよタイ・フォーラム

1月13日(祝日月)午前10時30分から始まりました。(南宇治コミセンにて)

サワディー・ピー・マイ・クラップ!~タイから新春の「元気」をもらいましょう!タイ、ルーイ県から本当に黄色い袈裟を着た僧侶に来ていただくことができました。不可解な世相の中で、高僧から少しでも「生きる知恵」を教えていただけないかと思うのは小人の欲か。いずれにしてもタイ・フォーラムでは寒くて冷え込んだ季節、タイの熱い熱い元気をもらって今年一年のスタートとしたいもの。(当日の挨拶文)

<スケジュール>

10:30 受付

10:40 タイ、ルーイ県のお坊さんからの「御講話」

11:40 本日のタイ料理の作り方説明とグループ分け

12:30 料理開始(トムヤム・カイ、野菜炒め、ガイヤン、かぼちゃデザートを予定)

13:40 料理が完成するでしょう。

14:00 いただきまーす

14:30 アトラクション開始

その1)「ネーンちゃんのタイ古典舞踊」

その2)「タイ伝統楽器演奏」

その3)「にっぽんむかしばなしー紙芝居」

その4)「にっぽんの調べーヴァイオリン二重奏」

その5)飛び入り「タイのルークトーン演歌」

<記念撮影><自己紹介>

16:00 とりあえず料理は後片づけ

16:30 タイの最新情報

18:00 日本タイ教育交流協会・会員、新会員総会

<お坊さんの御行事>(円山会員の車で、10時に宿舎から会場へ来ていただく)

<会場設営>舞台、祭壇設営(仏像、花瓶、祭壇の花、ローソク、線香、線香を立てるお米か灰か砂の入った茶碗、花瓶、白いと、お水入れの鉢、水かけの束)

<儀式> お経 五戒を受ける(受けたら酒は飲めない)仏法僧を説く説教、瞑想、内面の葛藤をおさめる 聖水をかける 各人の手首に白い糸を結ぶ、占い 御利益のあるワッペンを全員がいただく。

<特番> すべての公式スケジュール終了後、別室にてタイ人の方たちはお坊さんから占いをしてもらっていた。

11日に初めてお坊さんの宿舎探し。タイ留学生ヌットちゃんを連れて、あっちこっち探す。なんせお坊さん受け入れなんて前代未聞なわ家ですから。習慣、タブーを少しでも知って宿舎を考えないと。フウッ!なんとか城陽市のアイリス・インが空いていたのだ。

12日は木村代表と中務幹事長、それにタイ知識人ゴー先生とでお出迎えに行ったのでありますが、仏門へ帰依したことのある唯一の仏教専門家知識人ゴー先生は、出迎えの車中で、「なんでお坊さんをお呼びするんですか!」真顔の表情で、私めの高僧の招聘事業の無策、いい加減さ、考えの甘さを親切に激しく詰問する。

*出迎えをにぎやかにするには、「花がいるなあ」ー「お坊さんに花は渡せない」エエッ

*「今日は寒いけどお坊さん用のコートは持ってきた」ー「お坊さんは黄色いジャンパー がいる。今から買いに行こう」時間がない。*「祭壇におく仏像はあるの?エ!ない。どうするの?」「誰かの家にないかなあ」*「水を入れる鉢はあるか」「白いひもがいる」「宿舎は共同トイレ、共同風呂だが」ー「共同風呂はいけない。裸は見せない??」

*「晩ご飯はどこで食べてもらおう」ー「食事の時間は朝だけ」*「女性と話してはいけない」「えっ、フォーラムで踊りや楽器の演奏があるのですか?お坊さんは見てはいけないの知らないの。」

最後は、「どうしてすべて準備ができないのにお坊さんを呼ぶんですか!」というだめ押し言。でも、もうすぐ関空に到着されるのだ!

@どんなお坊さんが!

五時前に付き人と黄色い衣をまとったお坊さんはニコニコされながら出迎えロビーに出てこられた。小柄ながら、気さくそうで、多くの心配を解除してくれる方のようだった。 お名前 プラ・ラッチャー スメー・ティー (60歳)

お寺 ワット プートゥー・マクナーラマーム

住所 タンボン サーイカーウ アンプー ワンサプン ルーイ県

お坊さんの地位

タマユット派で、チャオ・カナ・チャングワット・ルーイ(ルーイ県の大僧侶長である。知事と同位である。)(県仏教会会長)

お坊さん曰く:「私はアメリカや外国には行ったことがある。たいがいその国の習慣に慣れているので特別の配慮は無用。今回は、ご招待していただきありがとう。」この挨拶で全ての気遣いが不要となった。金ぴかの仏像もタイから持参されていたのだ!

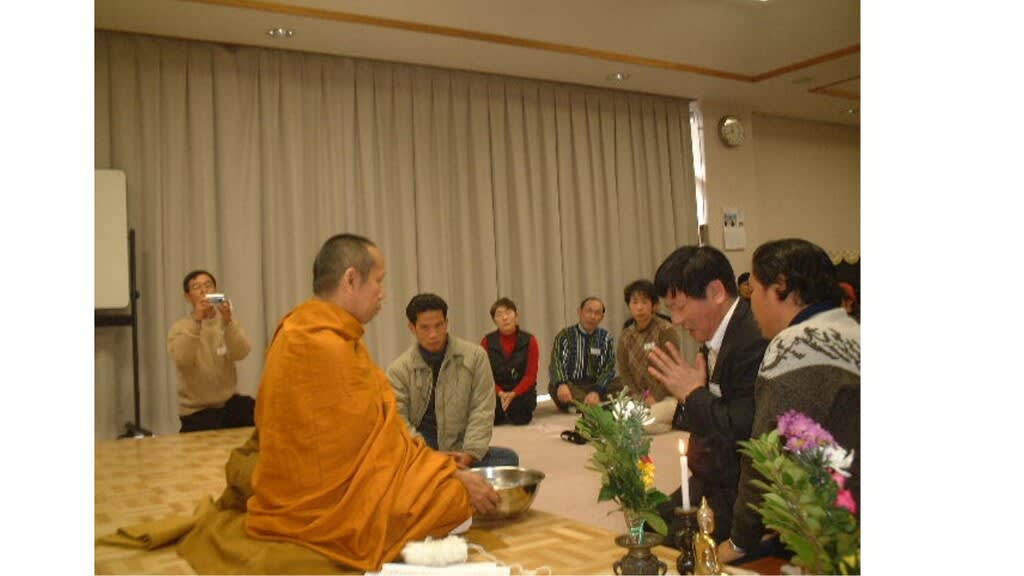

@いよいよタイ・フォーラム

1月13日(祝日月)午前10時30分から始まりました。(南宇治コミセンにて)

サワディー・ピー・マイ・クラップ!~タイから新春の「元気」をもらいましょう!タイ、ルーイ県から本当に黄色い袈裟を着た僧侶に来ていただくことができました。不可解な世相の中で、高僧から少しでも「生きる知恵」を教えていただけないかと思うのは小人の欲か。いずれにしてもタイ・フォーラムでは寒くて冷え込んだ季節、タイの熱い熱い元気をもらって今年一年のスタートとしたいもの。(当日の挨拶文)

<スケジュール>

10:30 受付

10:40 タイ、ルーイ県のお坊さんからの「御講話」

11:40 本日のタイ料理の作り方説明とグループ分け

12:30 料理開始(トムヤム・カイ、野菜炒め、ガイヤン、かぼちゃデザートを予定)

13:40 料理が完成するでしょう。

14:00 いただきまーす

14:30 アトラクション開始

その1)「ネーンちゃんのタイ古典舞踊」

その2)「タイ伝統楽器演奏」

その3)「にっぽんむかしばなしー紙芝居」

その4)「にっぽんの調べーヴァイオリン二重奏」

その5)飛び入り「タイのルークトーン演歌」

<記念撮影><自己紹介>

16:00 とりあえず料理は後片づけ

16:30 タイの最新情報

18:00 日本タイ教育交流協会・会員、新会員総会

<お坊さんの御行事>(円山会員の車で、10時に宿舎から会場へ来ていただく)

<会場設営>舞台、祭壇設営(仏像、花瓶、祭壇の花、ローソク、線香、線香を立てるお米か灰か砂の入った茶碗、花瓶、白いと、お水入れの鉢、水かけの束)

<儀式> お経 五戒を受ける(受けたら酒は飲めない)仏法僧を説く説教、瞑想、内面の葛藤をおさめる 聖水をかける 各人の手首に白い糸を結ぶ、占い 御利益のあるワッペンを全員がいただく。

<特番> すべての公式スケジュール終了後、別室にてタイ人の方たちはお坊さんから占いをしてもらっていた。