やはり2月は短いですね。あっという間に3月に入りました。

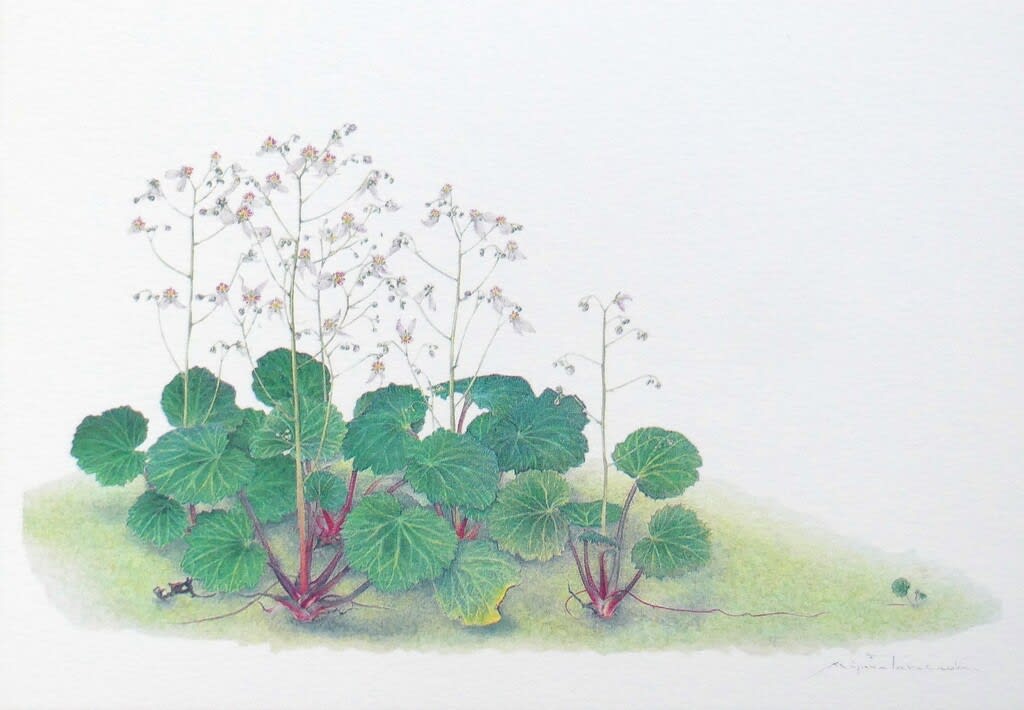

フォトフレームを2ヶ月ぶりに入れ替えました。伊東市にある「高橋京子(みやこ)花の絵美術館」(なぜかどうしてもリンクを貼ることができないので、「高橋京子(みやこ)花の絵美術館」と入力して入ってください)で求めた植物画のポストカードです。

以下にオリジナルカードの画像と花の名前を載せておきます。

(★これより下の画像をクリックすると、大きい画像が見られます。)

600円のミニギャラリー ~高橋京子の植物画~

左から右回りに、カタクリ・ツユクサ・フジ・ノアザミ・ナノハナ・ユキノシタ

こちらはおまけ...

美術館のチケット。上部を切り離すとポストカードとして使えます。いつものように、旅の記録として自分宛ての便りにしました。

ついでに、この日の美術館鑑賞について、備忘録として載せておきます。

訪れた日(各地で雪に見舞われた2023年2月11日)は、企画展として帰化植物画が展示されており、館長でもある画家ご本人の高橋氏から懇切丁寧な解説を聴くことができました。

そもそも、植物画とは、植物を写実的に精緻に実寸大で描くものを称すそうです。実寸大で、というのは知りませんでした。

また、植物にラテン語で学名をつけるのは、国際的に共通の名前をつけることにしたとき、英語など他の言語だと経年変化してしまうため、もはや変化の可能性のないラテン語が採用された由。

水彩絵の具の混色方法で印象的だったのは、色を濃くするときに黒を使うと、明度は下げられるが実物らしく見えないので、黒の使い方には要注意とのこと。例えば、緑色を濃くしたいときや、茄子の艶感を残したまま色を濃くしたいときは、茶色を混ぜるとよいそうです。茶色を混ぜると彩度が下がるのに、実物に近づくというのはとても不思議ですね。「そういえば、茄子を味噌汁に入れると、茄子から茶色いアクが出るでしょう? 茄子の紺色には、実際に茶色の色素が含まれるということなんだなと気づいたんです」とおっしゃっていました。

以下、各植物について印象に残った話をランダムに載せておきます(可能な限り調べ、真偽は確認してあります)。

【帰化植物豆知識】

ヒガンバナ(彼岸花)・ヤブカンゾウ(藪萱草)・ツユクサ(露草)などは、紀元前にすでに日本に渡来していた。

ヒガンバナ(彼岸花)・ヤブカンゾウ(藪萱草)・ツユクサ(露草)などは、紀元前にすでに日本に渡来していた。

江戸時代~明治時代に帰化したマツヨイグサ(待宵草)類(オオマツヨイグサ・マツヨイグサ・メマツヨイグサなど)は、「待宵草」の名の通り、夕方に咲き、翌朝にはしぼんでしまう。

江戸時代~明治時代に帰化したマツヨイグサ(待宵草)類(オオマツヨイグサ・マツヨイグサ・メマツヨイグサなど)は、「待宵草」の名の通り、夕方に咲き、翌朝にはしぼんでしまう。

それとは別に、同じマツヨイグサ属で、夏の宵に花を咲かせる「月見草」という植物もある。

ヒメジョオン(姫女菀)とハルジオン(春紫菀)

ヒメジョオン(姫女菀)とハルジオン(春紫菀)

・ヒメジョオンには3種類あり、葉の形で区別できる:鋸歯がある・鋸歯がない・その2種の交配種の細葉タイプ。

・ハルジオンのつぼみは水切れを起こしているかのようにうなだれているが、水切れを起こしているわけではない。

・ヒメジョオンとハルジオンの選別方法:

ヒメジョオンは、葉の根元が茎を抱くように巻きついている。

ヒメジョオンは茎に空洞がない ⇔ ハルジオンは茎が空洞

ニホンアサガオとセイヨウアサガオ

ニホンアサガオとセイヨウアサガオ

ニホンアサガオ:葉に毛がある。花は昼過ぎにはしぼむ。

セイヨウアサガオ:葉に毛がなく、ハート形。花は夕方まで咲く。多花。

ユウガオ(夕顔)とヨルガオ(夜顔)

ユウガオ(夕顔)とヨルガオ(夜顔)

最近の花屋さんはヨルガオをユウガオと称して売っていて、混乱を招くので困ったもの。ユウガオはかんぴょうを採る植物。

ツバキ(椿)の仲間

ツバキ(椿)の仲間

ツバキ(椿):日本原産→Camellia japonica(ヤブツバキ) ツバキとはヤブツバキを指し、ツバキという一般名で総称している。

サザンカ(山茶花):沖縄・九州発祥の日本原産。ツバキにjaponicaを使ってしまったので、つけられた名前はCamellia sasanqua Thunb

チャノキ(茶の木):中国から渡来した帰化植物→Camellia sinensis Kuntze(sinensisはChinaのラテン語より)

ユキツバキ(雪椿):Camellia rusticana Honda 多雪地帯に順応した品種で、雪が積もっても折れないように、枝が上に向かって直線的に生えており、雪が積もっても折れずに枝垂れ、融けると元に戻る。雪から白い花を連想しがちだが、赤花である。

日本のツバキの園芸種の多くは、ユキツバキから品種改良で生み出された。

シュウメイギク(秋明菊)は中国から渡来した帰化植物。

シュウメイギク(秋明菊)は中国から渡来した帰化植物。

・「ジャパニーズアネモネ」の別称があるように、菊ではなくアネモネの仲間。

・一般的に、八重花は一重花から改良されることが多いが、シュウメイギクは例外で、濃いピンク色の八重花が原種で、一重花が交配種。濃いピンク色の濃淡二色咲きが「ダイアナ」。

・別名のキブネギク(貴船菊)の由来は、日本で野生化したものが京都の貴船で多く見られたことによる。

シュウカイドウ(秋海棠)はベゴニアの仲間。一つの個体に雄花と雌花が共存し、雄花が上にあるのが特徴。また、オシベの花粉が3日目になくなると、メシベが伸びていくのもユニークな生態である。

シュウカイドウ(秋海棠)はベゴニアの仲間。一つの個体に雄花と雌花が共存し、雄花が上にあるのが特徴。また、オシベの花粉が3日目になくなると、メシベが伸びていくのもユニークな生態である。

チョウセンアサガオ(朝鮮朝顔) 昔は麻酔薬として使われた。触った手で目をこすったりなどすると一時的に視力が落ちたりするので、要注意。

チョウセンアサガオ(朝鮮朝顔) 昔は麻酔薬として使われた。触った手で目をこすったりなどすると一時的に視力が落ちたりするので、要注意。

園芸名エンゼルストランペットはキダチチョウセンアサガオ。

トウゴマ(唐胡麻) 別名ヒマ。採れる油がヒマシ油。

トウゴマ(唐胡麻) 別名ヒマ。採れる油がヒマシ油。  ニホンズイセン(日本水仙) 「日本」とつくが、水仙自体は地中海原産。

ニホンズイセン(日本水仙) 「日本」とつくが、水仙自体は地中海原産。

・学名のNarcissusはギリシャ神話の美少年ナルキッソスに由来する。

・花弁は6枚に見えるが、内側の3枚が花弁で外側の3枚は萼(ガク)である。中心は副花冠(コロナ)という。

ユリ科の花

ユリ科の花

・子房上位(子房が花托の上にある)が特徴(ブログ管理人注:こちらのサイトの図をご参照ください)。

・球根の鱗片一つを植えれば根が出るが、咲くまでに7年かかる。

・タカサゴユリ(タイワンユリ)はテッポウユリとよく似ているが、花の根元に黒っぽい筋が入るので区別できる。

アザミの見分け方:上を向いて咲く種類・俯いて咲く種類 ギザギザの段数でも選別できる。

アザミの見分け方:上を向いて咲く種類・俯いて咲く種類 ギザギザの段数でも選別できる。

ジギタリス 現代に渡来したようなイメージがあるが、江戸時代に日本に入ってきていた。

ジギタリス 現代に渡来したようなイメージがあるが、江戸時代に日本に入ってきていた。

二ホンタンポポ(日本たんぽぽ)とセイヨウタンポポ(西洋たんぽぽ)

二ホンタンポポ(日本たんぽぽ)とセイヨウタンポポ(西洋たんぽぽ)

・二ホンタンポポ:エゾ(蝦夷)タンポポ・カントウ(関東)タンポポ・カンサイ(関西)タンポポ・キュウシュウ(九州)タンポポとあり、キュウシュウタンポポは白花。

・ニホンタンポポとセイヨウタンポポの違い

ニホンタンポポ:総苞片が反り返っていない 自家受粉できないので群生する

セイヨウタンポポ:総苞片が反り返っている 自家受粉するので単体でも生きられる

※両者の詳細な違いとその生態学的由来をこちらの過去記事に載せています。ぜひご参照ください。

ハス(蓮)

ハス(蓮)

平泉の中尊寺にある藤原氏三代目の首桶に、蓮の実が入っていた。住職は、古代蓮の種を発芽・開花させるのに成功した(オオガハス(大賀蓮))大賀一郎博士に発芽を依頼したかったが、大賀氏は亡くなってしまった。氏亡き後、発芽に成功したのが、恵泉女学園大学の長島時子氏である。

高橋さんの絵がすばらしかったのはもちろんですが、微に入り細を穿つ解説にも感動しました(^^)v 1時間以上にわたったので、もっとあったはずですが、記憶に留まっているのは以上でございます(^^;

ニホンタンポポとセイヨウタンポポの見分け方を問われたので回答したら、「よくご存じで! [正答する人は]なかなかいらっしゃらないんですよ」と。「植物のことをいろいろご存じのようなので、特別に...」と解説してくださったのが、ツバキ属のくだりでした(^^)v

ツバキについて今回調べていて、花首ごと落ちる理由を初めて知りました。離弁花ではありますが、花弁のつけ根と雄しべがくっついているので、花びらが1枚ずつ散らないのですね。ニホンタンポポとセイヨウタンポポの生態に見える植物の生存戦略といい、植物の世界は奥深いですね。芋づる式に知識の世界が広がり、飽きることがありません(^^)v

長くなりました。最後までお読みくださり、ありがとうございますm(__)m