「武士道の言葉」第四回 葉隠その一『祖国と青年』24年8月号掲載

戦争中の「葉隠」は、いわば光の中に置かれた発光体であったが、それがほんとうに光を放つのは闇の中だったのである。

(三島由紀夫『葉隠入門』)

今回から、『葉隠』の言葉を紹介する。

現代では、葉隠=武士道=死に狂いの思想、との誤解が蔓延しているが、葉隠は決してその様な単純なものではない。中々含蓄があり、サムライとして男らしく生きて行こうと志す者には、様々な事を教え導いてくれる「智慧の書」である。三島由紀夫氏は、「戦争中から読みだして、いつも自分の机の周辺に置き、以後二十数年、折りにふれて、あるページを読んで感銘を新たにした本といえば、おそらく『葉隠』一冊であろう。」と、葉隠を絶賛している。そして、昭和四十二年に光文社から『葉隠入門 武士道は生きている』を出された。

私は、昭和四十八年に九州大学に入学したが、武士道の生き方に惹かれていたので、一年生の時に『葉隠入門』(48年2月20日発行の53版)を購入して読み、大変な感動を覚えた。表紙の裏に「この本は繰り返し読み、真に葉隠の真髄を理解し、」「学びとり実践して行くべきである!」と記している。爾来、『葉隠入門』を始めとする『葉隠』関連の本を折にふれて播き、自分の生き方の規範としている。今回、この様な形で『葉隠』の言葉を紹介できる場を持ち、とても嬉しく感じている。暫くは、毎月葉隠の世界に読者を案内して行きたい。

葉隠が成立したのは、享保元年(1716)。戦国の乱世が終焉した大坂夏の陣(1615)から百年の歳月が経っている。天下泰平といわれた元禄より後の時代である。当然乍ら大半の武士が平和ボケしていた。その様な時代風潮の中で、本来戦士であるべき武士の、日常倫理と日々の覚悟を説いたのがこの書である。それ故、求むべき武士像が具体的に描かれている。口述者は佐賀藩(鍋島藩)藩士・山本常朝、筆記者は十九歳若い田代陣基である。後に鍋島論語と言われ、佐賀藩の武士に読み継がれて行く。

七生迄も鍋島侍に生れ出で、国を治め申すべき覚悟、肝に染み罷り在るまでに候。(『葉隠』「夜陰の閑談」)

葉隠は、九州佐賀の風土の中で生まれた「田舎」武士道である。元々は佐賀藩限定の書だった。初の活字化は明治39年だが、全国的に広まるのは昭和15年に岩波文庫となった時からである。支那事変の泥沼により、国家総動員体制が求められ、若者が次々と戦地に赴く中、日々死を見つめる「サムライ」の生き方と覚悟を説くこの書が青年達の心を捉えたのだった。だが本当は、葉隠が説いているのは戦時の生き方ではなく、平時の心構えである。それ故、戦後にこそ三島由紀夫氏の生き方の指針となったのだ。

葉隠は全十一巻、一二九九項の咄から成り立っている。その根本精神を述べたのが、「はしがき」に当る「夜陰の閑談」である。その中で山本常朝は、強烈なる佐賀藩ナショナリズムを主張する。常朝は、「釈迦も孔子も楠木(正成)も(武田)信玄も、」佐賀藩の殿様である龍造寺・鍋島に仕えた訳では無いから、佐賀藩の家風にはなじまず、手本にはならない、と言い切る。佐賀藩に生れた以上、佐賀藩の殿様のご恩に報いる生き方を貫き、例え切腹を申し付けられても墓の下から、浪人を言いつけられても山の中から、佐賀藩の事・殿様の事を憂い念じ守護し続けるべきであると説く。それこそが「鍋島侍の覚悟の初門、我等が骨髄」だと言い切る。そして、ここに紹介する言葉を述べる。

死んだからと言って、成仏など考えるべきでは無い。七度までも「鍋島侍」に生まれ代わって、国に尽くすとの覚悟こそがわれらが骨髄(真髄)であると言う。この強い思いを抱き、藩を一人で背負う覚悟を持てと叱咤する。

勿論、七生滅賊は楠木正成公終焉時の思いであり、太平記を通して広く流布していた。だが天下泰平の中にあって、ここ迄情念の高みを維持し続けている事は驚嘆に値する。葉隠の真髄は、七生報国ともいうべき、自らが属する集団に対する絶対的な忠誠と奉公の念にあり、その第一人者たらんとの強い志にある。この点に於て、現代日本に於ける生き方にも共鳴を与える。社会生活を送る人間は必ず、何らかの集団に所属する。その時、その集団に絶対の忠誠を抱き、自らをその第一人者と自任する志は、その人物を本物へと磨き上げる。そこ迄の情念の高みを持てるか否かが全ての岐路となる。

その者が米を持たぬようにして置きたる我こそ大罪人にて候。(『葉隠』聞書第三・16)

葉隠は、聞書一・二が「教訓(山本常朝の語り)」三が「直茂公(藩祖)御咄」四が「勝茂公(初代)御咄」五が「光茂公(二代)・綱茂公御咄(三代)他」六・七・八・九は「歴代藩士の言行等」十は「他藩の武士の言行」十一は「教訓並びに補遺(山本常朝の語り)」で構成されている。

その中の聞書四・五を読むと、鍋島藩の殿様が、如何に藩士に対する思いやりが強い名君であったかが解る。佐賀藩士の藩に対する絶対的な忠誠の背景に、慈愛深い名君の存在があったのである。実際、佐賀藩は幕末の鍋島閑叟公に至るまで歴代名君が続いている。

紹介した言葉は、藩祖・鍋島直茂公の言葉である。かつて戦国の世に武勲を上げた藩士で斎藤用之助という剛の者が居た。だが時代が移り、無骨者の斎藤は太平の世に適応出来なかったのか、家計が苦しくなり、終には、城へ上る米を「役人から受け取る米がある」と述べて、証文を出して、強奪してしまった。その様な乱暴が平時に許されるはずが無い。斎藤には死罪が言い渡された。そこで、藩主の勝茂公は、一応隠居の直茂公のお耳に入れるよう指示を与えた。その時、直茂公は斎藤用之助のかつての功績を思い起こされ、その様な者をこの様にさせてしまった自らの罪を嘆かれ、「彼を殺して自分だけが生きておれようか」と、御夫妻で涙を流されたのだった。その報告を受けた勝茂公は、今こそ親孝行をすべき時と、斎藤の罪を赦した。それを聞いた直茂公は本丸の方を拝んで、息子である勝茂公に感謝されたという。

佐賀藩では、浪人を言い渡されても、他国(藩)へは決して出されなかった。浪人の言い渡しは懲戒の意で、反省させ、時を経て再び召し出された。又、重大な過失によって切腹を言い渡されても、その者の祖先の功績は消されず、子孫を見捨てる事は決して無かった。代々佐賀藩に仕える人材をとても大切にされたという。この様な、藩の風土が葉隠の熱烈な「愛藩心」の根底に潜んでいる。山本常朝は「斯様なる主従の契深き家中は、又あるまじく候」と誇らしげに語っている。このエピソードは明治天皇御製「罪あらば吾をとがめよ天津神民はわが身の生みし子なれば」に通じる。君民一体のわが国体の佐賀版ともいうべき姿である。

四誓願

一、武士道に於ておくれ取り申すまじき事

一、主君の御用に立つべき事

一、親に孝行仕るべき事

一、大慈悲を起し人の為になるべき事(『葉隠』「夜陰の閑談」)

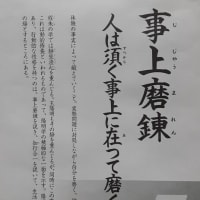

葉隠精神を端的に表したものが、この「四誓願」である。山本常朝は、毎朝、神仏に向かって四誓願を念じれば、力は倍増して、少しづつ前進して行く事が出来る、と記している。この四誓願の磨き上げ方について常朝は「聞書第一・19」に詳しく述べている。

「武士道に於て遅れ取り申すまじき事」とは、わが武勇を天下に表して、他の誰にも決して遅れを取らない、と覚悟する事である。武士道とは生き方である。その覚悟は、日々の努力を必然化させ、衝天の気炎を生み出すのである。葉隠は、自己主張や自己宣伝を最も嫌うが、武士道に於いてだけは別で、大高慢であれ、と述べる。そして、その覚悟の強さが葉隠武士の面目なのである。

「主君の御用に立つべき事」について常朝は、現実主義の立場から独特の解説を加えている。本当の意味で、主君の「御用に立つ」為には、自分がどの立場に居るかが問題である。トップを支えトップの過ちを正す事が出来るのは、ナンバー2だけである。それ故、「家老の座」につく事が重要であると常朝は考える。何か権力の亡者の様にも見えるが、常朝は真の忠義心からその事を願うのである。家老になってこそ、主人の過ちに対し諫言を行い得るし、主人もその諫言を聞き入れて政道を改める。その結果、国は正しく治まる、それ故家老となるべきだと。

「親に孝行仕るべき事」は、文字通りで、孝と忠とは同じものである。

「大慈悲を起し人の為になるべき事」も普通の解釈とは違っている。佐賀藩に生れた人間の全てが心を入れ直して、不忠不義の者が一人も居なくなり、悉くお役に立てる人材と為る様に働きかけて行く事。それが常朝の「大慈悲」である。それ故、常朝は人の過ちを正す際に、細やかな心遣いを重視し、思いやり深く相手が自ずと正しくなる様に仕向けている。三島由紀夫氏のいう「デリカシー(繊細さ)」な心ばえが随所に伺われる。

私の家の神棚の下には、この「四誓願」を掲げている。昭和四十二年に佐賀県の池田知事が扇に記された書のコピーで、かつて八代市の緒方基一氏から戴いたものである。毎朝、この四誓願を唱える事で、葉隠の世界と向き合い、心に緊張感を覚えて一日を始めている。

戦争中の「葉隠」は、いわば光の中に置かれた発光体であったが、それがほんとうに光を放つのは闇の中だったのである。

(三島由紀夫『葉隠入門』)

今回から、『葉隠』の言葉を紹介する。

現代では、葉隠=武士道=死に狂いの思想、との誤解が蔓延しているが、葉隠は決してその様な単純なものではない。中々含蓄があり、サムライとして男らしく生きて行こうと志す者には、様々な事を教え導いてくれる「智慧の書」である。三島由紀夫氏は、「戦争中から読みだして、いつも自分の机の周辺に置き、以後二十数年、折りにふれて、あるページを読んで感銘を新たにした本といえば、おそらく『葉隠』一冊であろう。」と、葉隠を絶賛している。そして、昭和四十二年に光文社から『葉隠入門 武士道は生きている』を出された。

私は、昭和四十八年に九州大学に入学したが、武士道の生き方に惹かれていたので、一年生の時に『葉隠入門』(48年2月20日発行の53版)を購入して読み、大変な感動を覚えた。表紙の裏に「この本は繰り返し読み、真に葉隠の真髄を理解し、」「学びとり実践して行くべきである!」と記している。爾来、『葉隠入門』を始めとする『葉隠』関連の本を折にふれて播き、自分の生き方の規範としている。今回、この様な形で『葉隠』の言葉を紹介できる場を持ち、とても嬉しく感じている。暫くは、毎月葉隠の世界に読者を案内して行きたい。

葉隠が成立したのは、享保元年(1716)。戦国の乱世が終焉した大坂夏の陣(1615)から百年の歳月が経っている。天下泰平といわれた元禄より後の時代である。当然乍ら大半の武士が平和ボケしていた。その様な時代風潮の中で、本来戦士であるべき武士の、日常倫理と日々の覚悟を説いたのがこの書である。それ故、求むべき武士像が具体的に描かれている。口述者は佐賀藩(鍋島藩)藩士・山本常朝、筆記者は十九歳若い田代陣基である。後に鍋島論語と言われ、佐賀藩の武士に読み継がれて行く。

七生迄も鍋島侍に生れ出で、国を治め申すべき覚悟、肝に染み罷り在るまでに候。(『葉隠』「夜陰の閑談」)

葉隠は、九州佐賀の風土の中で生まれた「田舎」武士道である。元々は佐賀藩限定の書だった。初の活字化は明治39年だが、全国的に広まるのは昭和15年に岩波文庫となった時からである。支那事変の泥沼により、国家総動員体制が求められ、若者が次々と戦地に赴く中、日々死を見つめる「サムライ」の生き方と覚悟を説くこの書が青年達の心を捉えたのだった。だが本当は、葉隠が説いているのは戦時の生き方ではなく、平時の心構えである。それ故、戦後にこそ三島由紀夫氏の生き方の指針となったのだ。

葉隠は全十一巻、一二九九項の咄から成り立っている。その根本精神を述べたのが、「はしがき」に当る「夜陰の閑談」である。その中で山本常朝は、強烈なる佐賀藩ナショナリズムを主張する。常朝は、「釈迦も孔子も楠木(正成)も(武田)信玄も、」佐賀藩の殿様である龍造寺・鍋島に仕えた訳では無いから、佐賀藩の家風にはなじまず、手本にはならない、と言い切る。佐賀藩に生れた以上、佐賀藩の殿様のご恩に報いる生き方を貫き、例え切腹を申し付けられても墓の下から、浪人を言いつけられても山の中から、佐賀藩の事・殿様の事を憂い念じ守護し続けるべきであると説く。それこそが「鍋島侍の覚悟の初門、我等が骨髄」だと言い切る。そして、ここに紹介する言葉を述べる。

死んだからと言って、成仏など考えるべきでは無い。七度までも「鍋島侍」に生まれ代わって、国に尽くすとの覚悟こそがわれらが骨髄(真髄)であると言う。この強い思いを抱き、藩を一人で背負う覚悟を持てと叱咤する。

勿論、七生滅賊は楠木正成公終焉時の思いであり、太平記を通して広く流布していた。だが天下泰平の中にあって、ここ迄情念の高みを維持し続けている事は驚嘆に値する。葉隠の真髄は、七生報国ともいうべき、自らが属する集団に対する絶対的な忠誠と奉公の念にあり、その第一人者たらんとの強い志にある。この点に於て、現代日本に於ける生き方にも共鳴を与える。社会生活を送る人間は必ず、何らかの集団に所属する。その時、その集団に絶対の忠誠を抱き、自らをその第一人者と自任する志は、その人物を本物へと磨き上げる。そこ迄の情念の高みを持てるか否かが全ての岐路となる。

その者が米を持たぬようにして置きたる我こそ大罪人にて候。(『葉隠』聞書第三・16)

葉隠は、聞書一・二が「教訓(山本常朝の語り)」三が「直茂公(藩祖)御咄」四が「勝茂公(初代)御咄」五が「光茂公(二代)・綱茂公御咄(三代)他」六・七・八・九は「歴代藩士の言行等」十は「他藩の武士の言行」十一は「教訓並びに補遺(山本常朝の語り)」で構成されている。

その中の聞書四・五を読むと、鍋島藩の殿様が、如何に藩士に対する思いやりが強い名君であったかが解る。佐賀藩士の藩に対する絶対的な忠誠の背景に、慈愛深い名君の存在があったのである。実際、佐賀藩は幕末の鍋島閑叟公に至るまで歴代名君が続いている。

紹介した言葉は、藩祖・鍋島直茂公の言葉である。かつて戦国の世に武勲を上げた藩士で斎藤用之助という剛の者が居た。だが時代が移り、無骨者の斎藤は太平の世に適応出来なかったのか、家計が苦しくなり、終には、城へ上る米を「役人から受け取る米がある」と述べて、証文を出して、強奪してしまった。その様な乱暴が平時に許されるはずが無い。斎藤には死罪が言い渡された。そこで、藩主の勝茂公は、一応隠居の直茂公のお耳に入れるよう指示を与えた。その時、直茂公は斎藤用之助のかつての功績を思い起こされ、その様な者をこの様にさせてしまった自らの罪を嘆かれ、「彼を殺して自分だけが生きておれようか」と、御夫妻で涙を流されたのだった。その報告を受けた勝茂公は、今こそ親孝行をすべき時と、斎藤の罪を赦した。それを聞いた直茂公は本丸の方を拝んで、息子である勝茂公に感謝されたという。

佐賀藩では、浪人を言い渡されても、他国(藩)へは決して出されなかった。浪人の言い渡しは懲戒の意で、反省させ、時を経て再び召し出された。又、重大な過失によって切腹を言い渡されても、その者の祖先の功績は消されず、子孫を見捨てる事は決して無かった。代々佐賀藩に仕える人材をとても大切にされたという。この様な、藩の風土が葉隠の熱烈な「愛藩心」の根底に潜んでいる。山本常朝は「斯様なる主従の契深き家中は、又あるまじく候」と誇らしげに語っている。このエピソードは明治天皇御製「罪あらば吾をとがめよ天津神民はわが身の生みし子なれば」に通じる。君民一体のわが国体の佐賀版ともいうべき姿である。

四誓願

一、武士道に於ておくれ取り申すまじき事

一、主君の御用に立つべき事

一、親に孝行仕るべき事

一、大慈悲を起し人の為になるべき事(『葉隠』「夜陰の閑談」)

葉隠精神を端的に表したものが、この「四誓願」である。山本常朝は、毎朝、神仏に向かって四誓願を念じれば、力は倍増して、少しづつ前進して行く事が出来る、と記している。この四誓願の磨き上げ方について常朝は「聞書第一・19」に詳しく述べている。

「武士道に於て遅れ取り申すまじき事」とは、わが武勇を天下に表して、他の誰にも決して遅れを取らない、と覚悟する事である。武士道とは生き方である。その覚悟は、日々の努力を必然化させ、衝天の気炎を生み出すのである。葉隠は、自己主張や自己宣伝を最も嫌うが、武士道に於いてだけは別で、大高慢であれ、と述べる。そして、その覚悟の強さが葉隠武士の面目なのである。

「主君の御用に立つべき事」について常朝は、現実主義の立場から独特の解説を加えている。本当の意味で、主君の「御用に立つ」為には、自分がどの立場に居るかが問題である。トップを支えトップの過ちを正す事が出来るのは、ナンバー2だけである。それ故、「家老の座」につく事が重要であると常朝は考える。何か権力の亡者の様にも見えるが、常朝は真の忠義心からその事を願うのである。家老になってこそ、主人の過ちに対し諫言を行い得るし、主人もその諫言を聞き入れて政道を改める。その結果、国は正しく治まる、それ故家老となるべきだと。

「親に孝行仕るべき事」は、文字通りで、孝と忠とは同じものである。

「大慈悲を起し人の為になるべき事」も普通の解釈とは違っている。佐賀藩に生れた人間の全てが心を入れ直して、不忠不義の者が一人も居なくなり、悉くお役に立てる人材と為る様に働きかけて行く事。それが常朝の「大慈悲」である。それ故、常朝は人の過ちを正す際に、細やかな心遣いを重視し、思いやり深く相手が自ずと正しくなる様に仕向けている。三島由紀夫氏のいう「デリカシー(繊細さ)」な心ばえが随所に伺われる。

私の家の神棚の下には、この「四誓願」を掲げている。昭和四十二年に佐賀県の池田知事が扇に記された書のコピーで、かつて八代市の緒方基一氏から戴いたものである。毎朝、この四誓願を唱える事で、葉隠の世界と向き合い、心に緊張感を覚えて一日を始めている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます