先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人 第一回

「自らの心を深く掘り下げよ」と教え諭した王陽明

身の死するを恨まず、心の死するを恨む

日の丸を背負ってWBC2連覇を達成した「侍ジャパン」の快挙は、日本人の持つ底力を改めて認識させた。祝勝会で原監督は「本当に、お前さん達は強い侍になった。」と絶叫したが、「さむらい」の名に相応(ふさわ)しい、「目的達成に向けた集団の『和』の実現」「『士(さむらい)』の誇り」「愛国心」を彼らは世界に示した。三島(みしま)由紀夫(ゆきお)氏は「武士道と軍国主義」の中で、武士道は「セルフ・リスペクト(自尊心)」「セルフ・サクリファイス(自己犠牲)」「セルフ・レスポンシビリティー(自己責任)」の三つが結び付いたもので、その中でも「セルフ・サクリファイス」が武士道の特長であると述べている。「侍ジャパン」の選手達も、勝利の為に自己犠牲を厭(いと)わぬ高い精神性を持っていたが故の勝利だと言えよう。

WBCでの勝利に沸いた日本だが、現代日本で「侍」の名に相応しい生き方を積み重ねている人々がどれだけいるだろうか。日常に戻れば、テレビからは無責任な報道と低俗なる「お笑い」・金欲を煽(あお)る賞金獲得番組の洪水が人々を襲い、骨の髄まで愚民に貶(おとし)めている。「平和」と「人権」を謳(うた)った戦後教育は、物欲のみに踊らされ、精神性の片鱗(へんりん)さえ伺う事の出来ない「心死(しんし)」人を生み出して来ている。私は、昭和54年から十五年間東京に住んでいたが、昭和60年を過ぎたあたりから、電車の中の人々の顔が「低俗」になって行くのを実感し、平成になると加速され、人々の眼から輝きが喪われて行った。

江戸時代天保年間に救民の為に蜂起(ほうき)した大塩(おおしお)平八郎(へいはちろう)は、著書『洗心洞箚記(せんしんどうさっき)』の中に「身の死するを恨まずして心の死するを恨む」と記しているが、現代人は「身の死するを恨みて、心の死するを厭(いと)わず」となっている。だが、心が死ねば身も滅んで行くのである。

日本人は古来、「道の学問」「心の学問」を実践し、自らの心を磨き上げ、深い精神性を培(つちか)ってきた。「学問」だけでは満足し得ない日本人は「学(がく)道(どう)(道を学ぶ)」と称して「生き方」を深めてきた。戦国武将の上杉(うえすぎ)謙(けん)信(しん)は「家訓(かくん)十六か条」で「心に○○無き時は、心○○なり」と自らの心の有り方について修養すべき点を詳しく書き残している。江戸時代には武士道だけでなく、神道・儒教・仏教の教えを融合して「心の有り方」を説く「心学(しんがく)」が庶民の中に浸透した。明治日本でも、新渡戸(にとべ)稲造(いなぞう)は「平民(へいみん)道(どう)(武士道の精神性を平民の中に受け継ぐ)」を唱え、渋沢(しぶさわ)榮一(えいいち)は「論語と算盤(そろばん)」即ち経済活動を支える高い道徳性を終生訴えた。

陽明学・心の学問との出会いが私を変えた

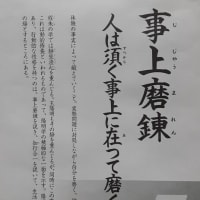

佐藤一斎(さとういっさい)の言(げん)志(し)晩録(ばんろく)の中に

「一燈(いっとう)を提(かか)げて暗夜(あんや)を行く。暗夜を憂(うれ)ふること勿(なか)れ。只(た)だ一燈を頼(たの)め。」

との言葉があるが、我々は何を頼りとして生きていくのか、真剣に考える必要がある。自らの「心」を確(しっか)り摑(つか)む事が大切だと思う。「暗夜」にばかり眼が行けば、常に「不安」に苛(さいな)まれる人生となろう。

私の生き方を百八十度転換させたのは、大学2年生だった昭和49年秋に大山(だいせん)登山の帰路米子(よなご)の本屋で出会った、後藤基巳(ごとうもとみ)『陽明学(ようめいがく)入門』(青春出版社)だった。中学・高校と学力や体力のコンプレックスを、努力で克服した自分だったが、恥ずかしがり屋で、人と話すのが苦手だった。常に「他人の眼」を気にして生きていた。だが、陽明学では、自らの心の中に備わっている万能(ばんのう)智(ち)である「良知(りょうち)」を見出し、その叫びに従って生きさえすれば、全てが切り拓かれて行くと説いていた。一気に読み上げた私は深い感動に打ち震えた。

それから、この本で紹介しいた大塩平八郎・西郷(さいごう)隆盛(たかもり)・吉田(よしだ)松陰(しょういん)・乃木希典(のぎまれすけ)の学びを始めた。何(いず)れも素晴らしい、自らの「良知」「至誠(しせい)」を信じた真っ直ぐな生き方だった。翌年の正月には『世界の名著 朱子(しゅし)・王陽明(おうようめい)』の中の「伝習録(でんしゅうろく)」(王陽明語録)を読み、更に確信を深めた。当時の日記に「もはや恐れるものは何も無い」と記した。私の生き方に一本の筋が入った。

爾来(じらい)35年、私は王陽明の「致(ち)良知(りょうち)」「知行(ちこう)合一(ごういつ)」を自らの生き方の指針として、心を磨き、生き方を研鑽(けんさん)してきた。当時の忘れ難い思い出として、大塩平八郎に関する書物を福岡市呉服町(ごふくまち)の古本屋で見つけ、5千円もした為(当時の私の下宿代は4畳半で4千5百円)、買えなくて佇(たたず)んでいた所、店の主人が「大塩平八郎の本が欲しいのかい。持って行きなさい、お金は後で良いよ。」と言ってくれた。そして「大塩平八郎を勉強しようという人だったら間違いないから。」と述べた。この言葉は終生忘れる事が出来ない。心底嬉しかった。

艱難の中で摑み取った王陽明「心の学問」

王陽明(おうようめい)の「心学(しんがく)」は安土・桃山時代に日本に伝わるが、本格的に受用したのは、江戸時代初期の中江(なかえ)藤樹(とうじゅ)からである。自らの内に存する「良知」を磨く事を訴える「陽明学」は、日本人の「清明(せいめい)心(しん)」を磨く求道心(ぐどうしん)に響くものがあり、その後、志ある人物の行動(こうどう)哲学(てつがく)として、大きな影響を与えた。その中に吉田松陰先生や西郷(さいごう)南洲(なんしゅう)翁(おう)など「代表的な日本人」が多数居る。この連載では、先ずは4月・5月と王陽明の言葉を取り上げ、その後、陽明学に連なる我が国の先人達の人生と言葉とを順次紹介して行きたい。

王陽明は、孔子(こうし)や孟子(もうし)に連なる儒学(じゅがく)の脈流に位置する人物で、中国・明(みん)代の人である。1472年9月30日に逝江省(せっこうしょう)余姚(よよう)(上海(しゃんはい)の南・銭塘(せんとう)江(こう)の対岸)に生れ、1528年11月29日に江西省(こうせいしょう)南安(なんあん)で亡くなった。享年57歳だった。日本では、応仁の乱から戦国時代で、後(ご)土御門(つちみかど)天皇・後(ご)柏原(かしわばら)天皇・後奈良(ごなら)天皇の御代(みよ)の初期迄である。

当時の学問の主流は宋(そう)の時代に確立した新儒学・朱子学(しゅしがく)だった。仏教哲学に対抗して形而上(けいじじょう)学(理学(りがく))を打ち立てた朱子学は、ともすれば「知」が先行する事があり、儒学の最大目標である「聖人(せいじん)」になる為に、全ての物事に備わる「理」(真理)を追求する事の重要性を説いていた。王陽明も真面目に取り組み、役所の庭にあった竹についてその理を窮(きわ)めようとしたが、七日過ぎて遂に病気になってしまう。その後「五溺(ごでき)」という「精神の放浪」を経験する。それは、任侠(にんきょう)(男伊達(おとこだて)の世界)・騎射(きしゃ)(腕力武勇の世界)・辞誦(じしょう)(文学青年の世界)・神仙(しんせん)(俗世(ぞくせ)超脱(ちょうだつ)の世界)・仏(ぶっ)氏(し)(哲学青年の世界)だった。求道心(ぐどうしん)旺盛(おうせい)かつ多感な青年だった。その間、高等文官試験である科挙(かきょ)の会試(かいし)を受けるが二回落第し、合格したのは28歳の時だった。

落第した王陽明はこう述べた。

●「世間では落第するのを恥と思っているが、私はそのために心が動揺するのを恥とする。」

後に心学を唱えた王陽明らしいエピソードである。

王陽明の学問に転機が訪れたのは、35歳の時である。当時の明(みん)王朝は宦官(かんがん)の劉瑾(りゅうきん)が実権を握って専横を極めて居た。正義感の強い陽明は、その専制を弾劾(だんがい)する運動に連坐し、獄に投ぜられて杖罰(じょうばつ)四十を受けた上に、貴州省(きしゅうしょう)竜場(りゅうじょう)の宿場の長として追放、左遷される。当時の貴州省は言葉も通じず悪疫が流行する未開の土地だった。生死を超脱(ちょうだつ)すべく陽明は居室の裏に洞穴を掘り、そこで日夜端座(たんざ)黙想(もくそう)して、心を錬(ね)り深めて行った。

ある日「聖人(せいじん)の道はわが本性(ほんせい)に備わっているのであり、今迄の様に、理を事物の中に求めたのは間違いであった」と悟る。これを「竜場(りゅうじょう)の大悟(たいご)」という。左遷され、名利(みょうり)の念を削(そ)ぎ落とし、更には生死(しょうし)ギリギリの所で、わが内にある「霊宝(れいほう)」を摑(つか)んだのである。

陽明学の第一のキーワード「心(しん)即(そく)理(り)」の誕生である。

●「聖人(せいじん)の道は、吾が性(せい)に自(おの)づから足(た)る。向(さき)の理(り)を事物(じぶつ)に求めしは誤りなりき。」(聖人になる道は、自分の本性の中に自ずから備わっている。前に、真理を自分の外に有る物や事の中に求めたのは間違いだった。)

●「心(しん)即(そく)理(り)」(わが心は宇宙の真理そのものであり、わが生命は宇宙の生命と繋(つな)がっている。それ故に、わが内なる心の本体を見出す事によってのみ真理に到達出来る。)

儒学(じゅがく)では、人間を「聖人(せいじん)」「賢人(けんじん)」「知者(ちしゃ)」「凡人(ぼんじん)」「愚人(ぐじん)」と分けて、学問の深化によって「聖人」迄到達出来ると考える。現代では、「聖人」を志す人など殆んど考えられないが、儒学の素養(そよう)が残っていた戦中派の方々迄は、「聖人」を目指して、身心を修養(しゅうよう)し、人徳(じんとく)を涵養(かんよう)するのが学問だった。その「聖人」に至る為には、自らの心を確(しっか)りと摑(つか)む事こそが重要であり、心を抜きにした学問は間違いだった、と陽明は気付いたのである。

ここから陽明の「心学」は出発する。爾来、王陽明の生涯は自らの心の真実の叫びに従って生きていく、確固不動(かっこふどう)のものとなる。「自らの心を抜きにした学問は有り得ない。汝の心を掘り下げよ。」と叫ぶ王陽明の周りには、当時の官学(かんがく)である朱子学(しゅしがく)に満足し得ない青年達が次々と集まってくる。陽明は青年達に真実の学問の在り方を説いた。

●「学は須(すべから)く己(おのれ)に反(かえ)るべし。若(も)し徒(いたず)に人を責(せ)むれば、只(た)だ人の不是(ふぜ)を見得(みう)るのみにして、自己の非を見ず。」(学問は全て自分自身に戻って問いかけなければ意味は無い。他人ばかり責めているようでは、人の粗探(あらさが)しばかりして、自分の間違いに気付くことも出来ないし、それでは、自己生長など全く覚束無(おぼつかな)い。)

自らの心を見極(みきわ)めてこそ真理に到達出来ると発見した王陽明は、弟子達に対して、自らの心を第一義として学問を深めていく事を教示した。全てに於て自己を省(かえり)みる学問の姿。これを「自反(じはん)の学(がく)」と称する。西郷南洲も遺訓(いくん)の中で、「天を相手にして、己を尽(つく)し人を咎(とが)めず、我が誠の足らざるを尋(たず)ぬべし。」と自らの誠を省みる事の重要性を強調している。

●「樹(き)を種(う)うる者は必ずその根を培(つちか)い、徳を種(う)うる者は必ずその心を養う。」(樹木を植える者は必ずその根っ子を培養(ばいよう)する。根が強く地に張ってこそ、茎や幹を支え、葉を茂らせ花を咲かせ実を生むのだ。その様に、人の根本とも言える心を充分に養う事によって徳は表れて来るのである。)

王陽明は比喩(ひゆ)が巧(たく)みである。立派な人物は「徳」の有る人物であり、眼に見えない吸引力を持っている。その徳を開発するのが「心の学問」である。根を培う学問故に「培(ばい)根(こん)の学(がく)」と言う。心が「高く」「深く」「広く」「強く」磨かれていく事によって自ずと「徳」が身につき魅力が備わる。

「自らの心を深く掘り下げよ」と教え諭した王陽明

身の死するを恨まず、心の死するを恨む

日の丸を背負ってWBC2連覇を達成した「侍ジャパン」の快挙は、日本人の持つ底力を改めて認識させた。祝勝会で原監督は「本当に、お前さん達は強い侍になった。」と絶叫したが、「さむらい」の名に相応(ふさわ)しい、「目的達成に向けた集団の『和』の実現」「『士(さむらい)』の誇り」「愛国心」を彼らは世界に示した。三島(みしま)由紀夫(ゆきお)氏は「武士道と軍国主義」の中で、武士道は「セルフ・リスペクト(自尊心)」「セルフ・サクリファイス(自己犠牲)」「セルフ・レスポンシビリティー(自己責任)」の三つが結び付いたもので、その中でも「セルフ・サクリファイス」が武士道の特長であると述べている。「侍ジャパン」の選手達も、勝利の為に自己犠牲を厭(いと)わぬ高い精神性を持っていたが故の勝利だと言えよう。

WBCでの勝利に沸いた日本だが、現代日本で「侍」の名に相応しい生き方を積み重ねている人々がどれだけいるだろうか。日常に戻れば、テレビからは無責任な報道と低俗なる「お笑い」・金欲を煽(あお)る賞金獲得番組の洪水が人々を襲い、骨の髄まで愚民に貶(おとし)めている。「平和」と「人権」を謳(うた)った戦後教育は、物欲のみに踊らされ、精神性の片鱗(へんりん)さえ伺う事の出来ない「心死(しんし)」人を生み出して来ている。私は、昭和54年から十五年間東京に住んでいたが、昭和60年を過ぎたあたりから、電車の中の人々の顔が「低俗」になって行くのを実感し、平成になると加速され、人々の眼から輝きが喪われて行った。

江戸時代天保年間に救民の為に蜂起(ほうき)した大塩(おおしお)平八郎(へいはちろう)は、著書『洗心洞箚記(せんしんどうさっき)』の中に「身の死するを恨まずして心の死するを恨む」と記しているが、現代人は「身の死するを恨みて、心の死するを厭(いと)わず」となっている。だが、心が死ねば身も滅んで行くのである。

日本人は古来、「道の学問」「心の学問」を実践し、自らの心を磨き上げ、深い精神性を培(つちか)ってきた。「学問」だけでは満足し得ない日本人は「学(がく)道(どう)(道を学ぶ)」と称して「生き方」を深めてきた。戦国武将の上杉(うえすぎ)謙(けん)信(しん)は「家訓(かくん)十六か条」で「心に○○無き時は、心○○なり」と自らの心の有り方について修養すべき点を詳しく書き残している。江戸時代には武士道だけでなく、神道・儒教・仏教の教えを融合して「心の有り方」を説く「心学(しんがく)」が庶民の中に浸透した。明治日本でも、新渡戸(にとべ)稲造(いなぞう)は「平民(へいみん)道(どう)(武士道の精神性を平民の中に受け継ぐ)」を唱え、渋沢(しぶさわ)榮一(えいいち)は「論語と算盤(そろばん)」即ち経済活動を支える高い道徳性を終生訴えた。

陽明学・心の学問との出会いが私を変えた

佐藤一斎(さとういっさい)の言(げん)志(し)晩録(ばんろく)の中に

「一燈(いっとう)を提(かか)げて暗夜(あんや)を行く。暗夜を憂(うれ)ふること勿(なか)れ。只(た)だ一燈を頼(たの)め。」

との言葉があるが、我々は何を頼りとして生きていくのか、真剣に考える必要がある。自らの「心」を確(しっか)り摑(つか)む事が大切だと思う。「暗夜」にばかり眼が行けば、常に「不安」に苛(さいな)まれる人生となろう。

私の生き方を百八十度転換させたのは、大学2年生だった昭和49年秋に大山(だいせん)登山の帰路米子(よなご)の本屋で出会った、後藤基巳(ごとうもとみ)『陽明学(ようめいがく)入門』(青春出版社)だった。中学・高校と学力や体力のコンプレックスを、努力で克服した自分だったが、恥ずかしがり屋で、人と話すのが苦手だった。常に「他人の眼」を気にして生きていた。だが、陽明学では、自らの心の中に備わっている万能(ばんのう)智(ち)である「良知(りょうち)」を見出し、その叫びに従って生きさえすれば、全てが切り拓かれて行くと説いていた。一気に読み上げた私は深い感動に打ち震えた。

それから、この本で紹介しいた大塩平八郎・西郷(さいごう)隆盛(たかもり)・吉田(よしだ)松陰(しょういん)・乃木希典(のぎまれすけ)の学びを始めた。何(いず)れも素晴らしい、自らの「良知」「至誠(しせい)」を信じた真っ直ぐな生き方だった。翌年の正月には『世界の名著 朱子(しゅし)・王陽明(おうようめい)』の中の「伝習録(でんしゅうろく)」(王陽明語録)を読み、更に確信を深めた。当時の日記に「もはや恐れるものは何も無い」と記した。私の生き方に一本の筋が入った。

爾来(じらい)35年、私は王陽明の「致(ち)良知(りょうち)」「知行(ちこう)合一(ごういつ)」を自らの生き方の指針として、心を磨き、生き方を研鑽(けんさん)してきた。当時の忘れ難い思い出として、大塩平八郎に関する書物を福岡市呉服町(ごふくまち)の古本屋で見つけ、5千円もした為(当時の私の下宿代は4畳半で4千5百円)、買えなくて佇(たたず)んでいた所、店の主人が「大塩平八郎の本が欲しいのかい。持って行きなさい、お金は後で良いよ。」と言ってくれた。そして「大塩平八郎を勉強しようという人だったら間違いないから。」と述べた。この言葉は終生忘れる事が出来ない。心底嬉しかった。

艱難の中で摑み取った王陽明「心の学問」

王陽明(おうようめい)の「心学(しんがく)」は安土・桃山時代に日本に伝わるが、本格的に受用したのは、江戸時代初期の中江(なかえ)藤樹(とうじゅ)からである。自らの内に存する「良知」を磨く事を訴える「陽明学」は、日本人の「清明(せいめい)心(しん)」を磨く求道心(ぐどうしん)に響くものがあり、その後、志ある人物の行動(こうどう)哲学(てつがく)として、大きな影響を与えた。その中に吉田松陰先生や西郷(さいごう)南洲(なんしゅう)翁(おう)など「代表的な日本人」が多数居る。この連載では、先ずは4月・5月と王陽明の言葉を取り上げ、その後、陽明学に連なる我が国の先人達の人生と言葉とを順次紹介して行きたい。

王陽明は、孔子(こうし)や孟子(もうし)に連なる儒学(じゅがく)の脈流に位置する人物で、中国・明(みん)代の人である。1472年9月30日に逝江省(せっこうしょう)余姚(よよう)(上海(しゃんはい)の南・銭塘(せんとう)江(こう)の対岸)に生れ、1528年11月29日に江西省(こうせいしょう)南安(なんあん)で亡くなった。享年57歳だった。日本では、応仁の乱から戦国時代で、後(ご)土御門(つちみかど)天皇・後(ご)柏原(かしわばら)天皇・後奈良(ごなら)天皇の御代(みよ)の初期迄である。

当時の学問の主流は宋(そう)の時代に確立した新儒学・朱子学(しゅしがく)だった。仏教哲学に対抗して形而上(けいじじょう)学(理学(りがく))を打ち立てた朱子学は、ともすれば「知」が先行する事があり、儒学の最大目標である「聖人(せいじん)」になる為に、全ての物事に備わる「理」(真理)を追求する事の重要性を説いていた。王陽明も真面目に取り組み、役所の庭にあった竹についてその理を窮(きわ)めようとしたが、七日過ぎて遂に病気になってしまう。その後「五溺(ごでき)」という「精神の放浪」を経験する。それは、任侠(にんきょう)(男伊達(おとこだて)の世界)・騎射(きしゃ)(腕力武勇の世界)・辞誦(じしょう)(文学青年の世界)・神仙(しんせん)(俗世(ぞくせ)超脱(ちょうだつ)の世界)・仏(ぶっ)氏(し)(哲学青年の世界)だった。求道心(ぐどうしん)旺盛(おうせい)かつ多感な青年だった。その間、高等文官試験である科挙(かきょ)の会試(かいし)を受けるが二回落第し、合格したのは28歳の時だった。

落第した王陽明はこう述べた。

●「世間では落第するのを恥と思っているが、私はそのために心が動揺するのを恥とする。」

後に心学を唱えた王陽明らしいエピソードである。

王陽明の学問に転機が訪れたのは、35歳の時である。当時の明(みん)王朝は宦官(かんがん)の劉瑾(りゅうきん)が実権を握って専横を極めて居た。正義感の強い陽明は、その専制を弾劾(だんがい)する運動に連坐し、獄に投ぜられて杖罰(じょうばつ)四十を受けた上に、貴州省(きしゅうしょう)竜場(りゅうじょう)の宿場の長として追放、左遷される。当時の貴州省は言葉も通じず悪疫が流行する未開の土地だった。生死を超脱(ちょうだつ)すべく陽明は居室の裏に洞穴を掘り、そこで日夜端座(たんざ)黙想(もくそう)して、心を錬(ね)り深めて行った。

ある日「聖人(せいじん)の道はわが本性(ほんせい)に備わっているのであり、今迄の様に、理を事物の中に求めたのは間違いであった」と悟る。これを「竜場(りゅうじょう)の大悟(たいご)」という。左遷され、名利(みょうり)の念を削(そ)ぎ落とし、更には生死(しょうし)ギリギリの所で、わが内にある「霊宝(れいほう)」を摑(つか)んだのである。

陽明学の第一のキーワード「心(しん)即(そく)理(り)」の誕生である。

●「聖人(せいじん)の道は、吾が性(せい)に自(おの)づから足(た)る。向(さき)の理(り)を事物(じぶつ)に求めしは誤りなりき。」(聖人になる道は、自分の本性の中に自ずから備わっている。前に、真理を自分の外に有る物や事の中に求めたのは間違いだった。)

●「心(しん)即(そく)理(り)」(わが心は宇宙の真理そのものであり、わが生命は宇宙の生命と繋(つな)がっている。それ故に、わが内なる心の本体を見出す事によってのみ真理に到達出来る。)

儒学(じゅがく)では、人間を「聖人(せいじん)」「賢人(けんじん)」「知者(ちしゃ)」「凡人(ぼんじん)」「愚人(ぐじん)」と分けて、学問の深化によって「聖人」迄到達出来ると考える。現代では、「聖人」を志す人など殆んど考えられないが、儒学の素養(そよう)が残っていた戦中派の方々迄は、「聖人」を目指して、身心を修養(しゅうよう)し、人徳(じんとく)を涵養(かんよう)するのが学問だった。その「聖人」に至る為には、自らの心を確(しっか)りと摑(つか)む事こそが重要であり、心を抜きにした学問は間違いだった、と陽明は気付いたのである。

ここから陽明の「心学」は出発する。爾来、王陽明の生涯は自らの心の真実の叫びに従って生きていく、確固不動(かっこふどう)のものとなる。「自らの心を抜きにした学問は有り得ない。汝の心を掘り下げよ。」と叫ぶ王陽明の周りには、当時の官学(かんがく)である朱子学(しゅしがく)に満足し得ない青年達が次々と集まってくる。陽明は青年達に真実の学問の在り方を説いた。

●「学は須(すべから)く己(おのれ)に反(かえ)るべし。若(も)し徒(いたず)に人を責(せ)むれば、只(た)だ人の不是(ふぜ)を見得(みう)るのみにして、自己の非を見ず。」(学問は全て自分自身に戻って問いかけなければ意味は無い。他人ばかり責めているようでは、人の粗探(あらさが)しばかりして、自分の間違いに気付くことも出来ないし、それでは、自己生長など全く覚束無(おぼつかな)い。)

自らの心を見極(みきわ)めてこそ真理に到達出来ると発見した王陽明は、弟子達に対して、自らの心を第一義として学問を深めていく事を教示した。全てに於て自己を省(かえり)みる学問の姿。これを「自反(じはん)の学(がく)」と称する。西郷南洲も遺訓(いくん)の中で、「天を相手にして、己を尽(つく)し人を咎(とが)めず、我が誠の足らざるを尋(たず)ぬべし。」と自らの誠を省みる事の重要性を強調している。

●「樹(き)を種(う)うる者は必ずその根を培(つちか)い、徳を種(う)うる者は必ずその心を養う。」(樹木を植える者は必ずその根っ子を培養(ばいよう)する。根が強く地に張ってこそ、茎や幹を支え、葉を茂らせ花を咲かせ実を生むのだ。その様に、人の根本とも言える心を充分に養う事によって徳は表れて来るのである。)

王陽明は比喩(ひゆ)が巧(たく)みである。立派な人物は「徳」の有る人物であり、眼に見えない吸引力を持っている。その徳を開発するのが「心の学問」である。根を培う学問故に「培(ばい)根(こん)の学(がく)」と言う。心が「高く」「深く」「広く」「強く」磨かれていく事によって自ずと「徳」が身につき魅力が備わる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます