村上隆のスーパーフラット・コレクション展の最後となる《1950年代~2015年》

面白い作品が多く、長くなります。

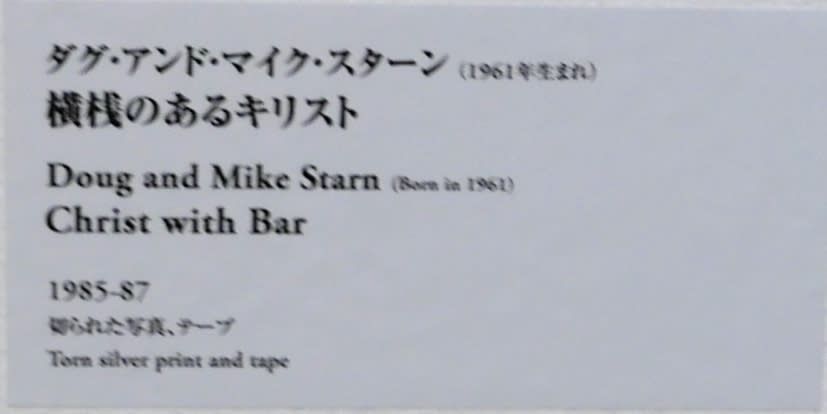

では早速、このパートのキャプションから

冒頭には、アンディ・ウォーホールのドローイング、篠山紀信、荒木経維の写真が並びます。

左の写真:篠山紀信 SHINOYAMA Kishin《三島由紀夫「1968 東京」》、"Mishima Yukio, 1968 Tokyo"、1968年

アンディ・ウォーホールは好きな作家ではありません。 しかし、2015年の美術品オークションで世界第二位の取引額

なのです。(一位はピカソ) 経済的価値と美術的価値はイコールではありませんが、無視できない存在になっています。

村上隆もアンディ・ウォーホールの蒐集は、自作のアメリカでの売り込み戦略に役立ったのではないでしょうか。

中央の細長い作品の裏側を次に紹介します。

この作品の作者ヘンリー・ダーガーは初耳で、何も知らないで見ました。 印象は、一見、少女漫画的なイラストですが、不思議な迫力があり

1950年代のあえて稚拙を狙った現代アート作品かな?と思ったのです。

ブログ記事作成のため、今回、作者を調べると、アール・ブリュットの作品なんですね。

アール・ブリュット:既存の美術や文化潮流とは無縁の文脈によって制作された芸術作品の意味で、 生(き)の芸術。

アール・ブリュットの作家は他人に見せて評価を受けることや、売ることは考えてなく、社会的に疎外された環境で孤独に

生きている人が多い。

ヘンリー・ダーガーは、孤独な生涯を送った。 今でいう自閉症スペクトラム(以前はアスペルガー症候群と呼称)と思われます。

誰に見せることもなく半世紀以上もの間、たった一人で作品を書き続けたが、死の直前にそれが「発見」され、アウトサイダー・アートの

代表的な作家として評価されるようになった。

ご覧のように、少女に対する執着は異常ですが、この異常さがアートに遷移したと思います。

次の展示コーナ。 右下の絵を除いて、他はホルスト・ヤンセンの作品。

ヤンセンの作品も、最初は印象が薄かったのですが、二回目に見たとき独特の迫力に惹かれました。

この自画像、村上隆に自画像の重要性を認識させたとか。

《カトリック(カラ)》

上下の作品も異様で薄気味悪いのですが、迫力が凄く、面白い。

《かなり繊細さに欠けた練達の野良犬》

痛々しいイメージで、第一印象は強いのですが、部屋に飾りたいかと自問するとノーとなる。

最初の展示コーナにあった作品ですが、三番目のコーナに荒木経維の作品がまとめてあったので

一緒に紹介。 荒木が電通の広告写真マンだった頃、職場結婚した時の新婚旅行の写真集《センチメンタルな旅》

この写真集の白眉、私写真ですが 普遍的なものを感じます。

展示状況

荒木の妻、陽子さんは、結婚から19年後に病没,中段の遺影写真は、荒木が最も気に入っていた妻の肖像写真

昔、荒木が写真雑誌にアラーキなどと呼称して、エロっぽい写真などで売り出したとき、ちょびひげの風貌とともに

嫌いな写真家にカテゴリー分けしていましたが、後年、荒木の凄さがわかり、好きな作家になっています。 肖像写真などで圧倒的な力を見せます。

昨年、《山口小夜子の未来を着る人展》で、篠山紀信と荒木が撮った山口小夜子の演出写真を見くらべると、私は荒木の作品にぐっときました。

次のコーナ

ジェフ・クーンズ。 村上はクーンズとの対談で「東洋美術を別とすれば、僕にとって最も大きな存在はあなたです」と語っています。

大竹伸朗の作品が、中央に上下に斜めにずれて掲げられています。

キャプションによれば、大竹の展覧会を観て現代アートに進むことを決めた村上隆。

2015年夏に横浜トリエンナーレで見た大竹の作品は確かに凄かった。

大竹伸朗の《網膜/境界景2》の部分拡大。

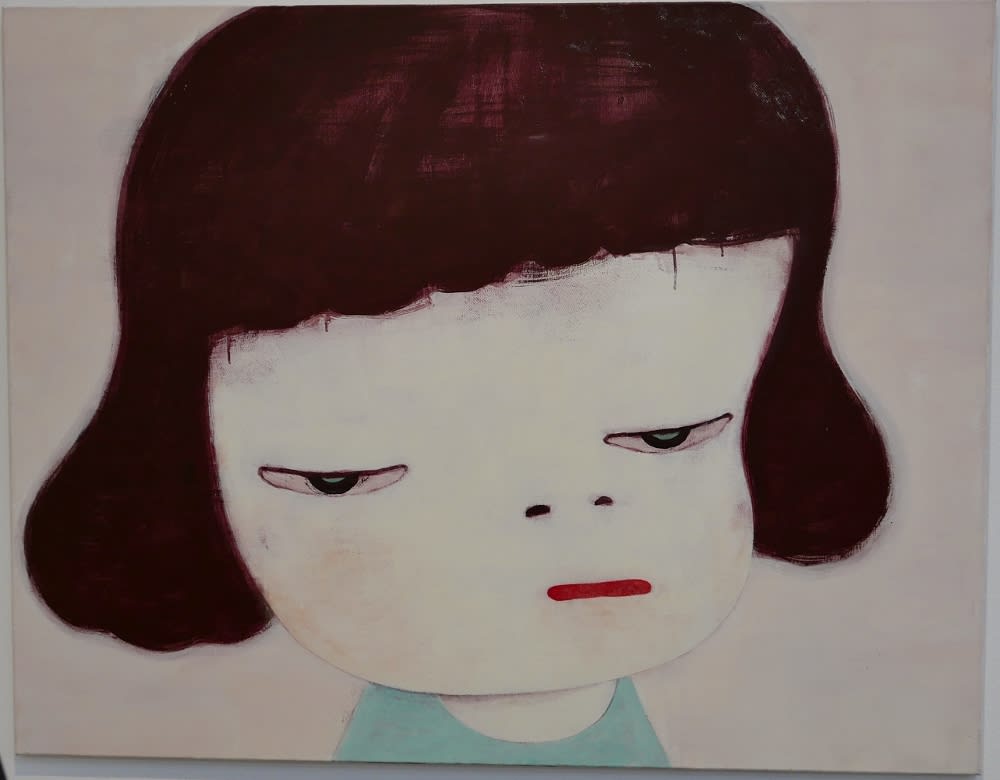

奈良美智の作品収集数はダントツではないでしょうか。 村上と奈良は、米国の大学で客員教授として一時期、一緒に仕事をした仲間。

さて、中原浩大の作品(村上のサブカルチャー作品 に影響を与えた)

私は初めて、この手のフィギィア作品をみました。 メディアを通じて知っていたフィギア

作品には、どうしてあんなものが?という疑念を持っていました。

が、実物をみて、それは取り払われました。 確かにぐっとくるものがあります。

健康美、エロスも・・・

次のコーナ

中国の絵画(パステル画)4点も眼を惹きました。 絵はリアリズムですが、状況がわからないので理解は難しい・・・だけども気になる何かがあります。

上から右側の4点の作品:リ・ユソン(李・尤松)(1968年生まれ) 2006年制作、パステル、紙 。 右下の作品のタイトルは《No.27》で、その他3点ともタイトルは《無題》

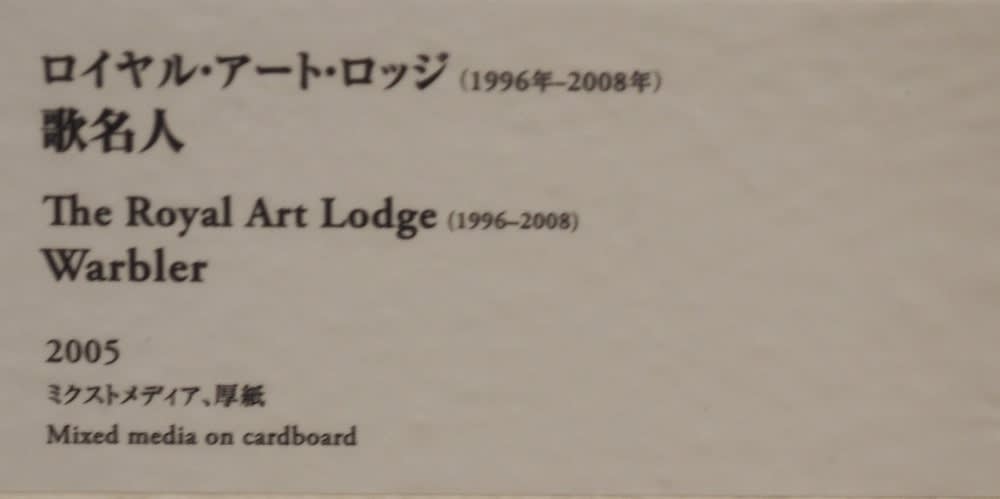

ロイヤル・アート・ロッジって、カナダのイラスト集団のようです。 個々のイラストも面白いし、作品群全体の醸し出す雰囲気も面白い。

↓私も中央線で通勤していたので、よくわかります。

奈良美智の彫刻が目立ちます

中央の像:NARA Yoshitomo 奈良美智《ハートに火をつけて》"Light My Fire" 2001年

Acrylic and cotton on carved wood

右側の壁面のショッキングピンクの作品 :アンゼルム・ライラ Anselm Reyle "Untitled" 2007 mixed media on canvas, plexiglas

一つのアイデアが浮かび、ショッキングピンクの作品を背景に、《ハートに火をつけて》の一部分を撮影してみました。

作品紹介はまだ続きますが、 とりあえず、この辺で休憩です。

すごく、見応えがありますね。

村上さんはすごく感受性の幅が広く

深い方なんでしょうね。

アラーキーはあの風貌とエロチックな作品に

毛嫌いしていましたが作品は良いんでしょうね。

ソフビ人形の良さは何となくわかりますが、

はまると大変そうです。

村上隆の脳内世界を見ると、感性の高さには驚くばかりです。 もう一つ、表面には見えませんが、コレクションの売買、事務所の運営等、俗世間の雑事も凄い量になると思いますが、アートを制作しながら、こなしているところも脱帽です。

アラーキーの、第一印象は同じですね、その後、「センチメンタルな旅」を知り、社会人になる前のスナップ写真を見たりして、写真の実力が凄いことがわかりました。 今は、エロチックな作品や死を見つめた作品など

アラーキーの感性で作品を発表しています。 どれも面白いと思います。

ソフビ人形も、アートになるか、オタク人形になるか、皮一つの差です。 会場にはもう一体、別の作家(有名らしい)のソフビ人形があったのですが、私は中原浩大の作品とは雲泥の差を感じました。

こうした人形や萌えの世界に、はまった人をオタクというのでしょうか、私がはまることはないと思いますが、現実には、オタクの若者が大勢いることも厳然たる事実ですね。