平和になった江戸時代に名園が二つ同じ頃に誕生した。

水戸藩江戸上屋敷に黄門様によって完成された『小石川後楽園』 、柳沢吉保が作った『六義園(りくぎえん)』である。そしてこの中間のところに幕府の『小石川御薬園(現在の小石川植物園)』がある。

庭園としてどちらからスタートするか多少迷ったが、『六義園』から始めることにした。

何故? 素晴らしいの一言に尽きる。

『小石川後楽園』はちょっと気に入らないところがあったが、この『六義園』は素晴らしい。

世に評判が悪い柳沢吉保だが・・・

1680年に第五代将軍徳川綱吉が登場した。後に御側用人として権勢を握った柳沢吉保(1658‐1714)22歳の時だった。

綱吉は1709年に亡くなるまで29年間柳沢吉保を使い親政を行い、年率3%程度の安定した成長を続け元禄の文化が花開いた。この頃には既に幕府体制の経済的な破綻が出つつあり、綱吉およびご母堂桂昌院の浪費が江戸の経済を支えた一面もあるという。

ただ、徳川綱吉・柳沢吉保にとって不幸だったのは、彼らの時代に今でも人気がある赤穂浪士の忠臣蔵がおき、政治のカウンターとして水戸光圀がいたことであり、綱吉亡き後には新井白石が登場したことでもある。

忠臣蔵では悪の権化として描かれる柳沢吉保だが、『六義園』を見る限りインテリジェンスの高さ、センスのよさを感じた。

そして、徳川綱吉死去3ヵ月後にはお役ごめんを申し出て隠居し『六義園』造営に徹したという。権力を離さないようにしがみつかなかった身の処し方に人生を見切る先達としての確かさを感じ俄然興味が湧いてきた。

権力にしがみついたものたちは、新井白石に粛清されたというから素晴らしい見切りだった。

柳沢吉保は、「小石川後楽園」が作られた時期に、どうして『六義園』を作ったのだろう。綱吉を招くための水戸藩上屋敷を超える社交場が欲しかったのだろうか? 巨額の造園費用はどこから捻出したのだろう? こんな疑問が湧く。

『六義園』の場所は、1695年に綱吉からもらい、1702年には庭園と下屋敷が完成した。完成するまでは設計図を見て注文はつけていたようだが、現場に足を運ぶ余裕も時間もなかったようだ。1709年7月には隠居しているので、彼が亡くなるまでの5年間は存分に庭いじりが楽しめたのだろう。

『六義園』のいま

日本庭園は難しく見ないことにしている。

自然、宇宙を縮尺して取り込み配置し、四季折々に見る角度によって様々な風景が生まれるようだが、美しい風景をつくれることができたか、それを美しいと感じれるかだけで見ることにしている。

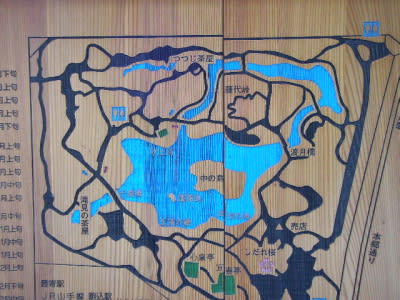

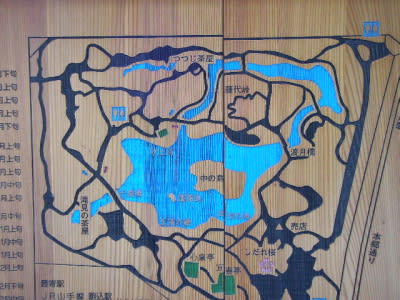

(写真)園内地図

池を中心につくり、この周りを回遊できる庭だが、明るく軽やかで突き抜けた考えが感じられるいい庭だと思う。 柳沢吉保の思考の透し図が垣間見れた感じがし、尊敬に値する思考の持ち主だったのかもしれない。

えてして樹木と岩などがが、重く暗い印象となるところが多いがここは日本庭園の西海岸という明るさがある。マツなど暗さを演出する素材として申し分ないが、ここの庭のマツは明るくて新しい感じがある。思わず写真をたくさん撮ってしまった。

大きな庭園の物足りなさは、池、築山、滝、小川、巨石、巨岩、高木などを配置するので、草花一輪がないがしろにされている。多くの種類の一輪の草花が見たいのにない。これが面白くない。

雑草のない庭園は自然ではないので、自然をまねするところで間違ってしまったのだろう。或いは自然を縮尺したさいに消えてしまうほど小さい存在だったのだろうか?

ちょっと“庭・園”を考えてみると

公園はみんなのものでありみんなが楽しめることを出発としてつくられている。

『公』という考えが取り入れられるようになってからつくられるようになり、だからなのか、ゆえになのか、全体的に“狭い”“何もない”“考えられていない”がはっきりと出ている。

もちろん例外もあるが、これらの多くは由緒ある庭園が篤志家の寄贈などにより公共財になったものが多い。例外の一つに『野田清水公園』がある。ここはキッコーマンの持ち株会社的存在である「千秋社」が管理している公園であり私有地を無料で市民に開放している。その基本的な考え方には、緑と水資源を守るという考えがありキッコーマンの組織哲学の実践でもあるようだ。

ここは、週一の散歩コースだが、公園としては最高の部類にある素晴らしいところだと思うし、1時間も居れない「小石川後楽園」よりも気に入っている。

公園にしても庭園にしても植物園にしても、これらを維持することは大変だ。公共財として税金で維持するか、ドネーションで維持するか、観光資源として収入を得るかなど悩みは尽きないと思う。

この『六義園』は、三菱の岩崎弥太郎が1888年に購入し、東京市に1938年に寄贈したという。岩崎弥太郎は政商と揶揄されるが、重要な文化財、家屋、庭などを結果として保護してくれたいまから見るとありがたい人でもあった。

ということは、『庭園』はこれからなかなか作られないし、今存在しているものも消えて行く運命にあるとしか思えない。

絵画と同じ芸術作品でもあると思うが、生き物であり維持管理が大変で、100億もする小さな絵などと比べるとスペースあたりの金額が安い非効率的な代物でもある。

水戸藩江戸上屋敷に黄門様によって完成された『小石川後楽園』 、柳沢吉保が作った『六義園(りくぎえん)』である。そしてこの中間のところに幕府の『小石川御薬園(現在の小石川植物園)』がある。

庭園としてどちらからスタートするか多少迷ったが、『六義園』から始めることにした。

何故? 素晴らしいの一言に尽きる。

『小石川後楽園』はちょっと気に入らないところがあったが、この『六義園』は素晴らしい。

世に評判が悪い柳沢吉保だが・・・

1680年に第五代将軍徳川綱吉が登場した。後に御側用人として権勢を握った柳沢吉保(1658‐1714)22歳の時だった。

綱吉は1709年に亡くなるまで29年間柳沢吉保を使い親政を行い、年率3%程度の安定した成長を続け元禄の文化が花開いた。この頃には既に幕府体制の経済的な破綻が出つつあり、綱吉およびご母堂桂昌院の浪費が江戸の経済を支えた一面もあるという。

ただ、徳川綱吉・柳沢吉保にとって不幸だったのは、彼らの時代に今でも人気がある赤穂浪士の忠臣蔵がおき、政治のカウンターとして水戸光圀がいたことであり、綱吉亡き後には新井白石が登場したことでもある。

忠臣蔵では悪の権化として描かれる柳沢吉保だが、『六義園』を見る限りインテリジェンスの高さ、センスのよさを感じた。

そして、徳川綱吉死去3ヵ月後にはお役ごめんを申し出て隠居し『六義園』造営に徹したという。権力を離さないようにしがみつかなかった身の処し方に人生を見切る先達としての確かさを感じ俄然興味が湧いてきた。

権力にしがみついたものたちは、新井白石に粛清されたというから素晴らしい見切りだった。

柳沢吉保は、「小石川後楽園」が作られた時期に、どうして『六義園』を作ったのだろう。綱吉を招くための水戸藩上屋敷を超える社交場が欲しかったのだろうか? 巨額の造園費用はどこから捻出したのだろう? こんな疑問が湧く。

『六義園』の場所は、1695年に綱吉からもらい、1702年には庭園と下屋敷が完成した。完成するまでは設計図を見て注文はつけていたようだが、現場に足を運ぶ余裕も時間もなかったようだ。1709年7月には隠居しているので、彼が亡くなるまでの5年間は存分に庭いじりが楽しめたのだろう。

『六義園』のいま

日本庭園は難しく見ないことにしている。

自然、宇宙を縮尺して取り込み配置し、四季折々に見る角度によって様々な風景が生まれるようだが、美しい風景をつくれることができたか、それを美しいと感じれるかだけで見ることにしている。

(写真)園内地図

池を中心につくり、この周りを回遊できる庭だが、明るく軽やかで突き抜けた考えが感じられるいい庭だと思う。 柳沢吉保の思考の透し図が垣間見れた感じがし、尊敬に値する思考の持ち主だったのかもしれない。

えてして樹木と岩などがが、重く暗い印象となるところが多いがここは日本庭園の西海岸という明るさがある。マツなど暗さを演出する素材として申し分ないが、ここの庭のマツは明るくて新しい感じがある。思わず写真をたくさん撮ってしまった。

大きな庭園の物足りなさは、池、築山、滝、小川、巨石、巨岩、高木などを配置するので、草花一輪がないがしろにされている。多くの種類の一輪の草花が見たいのにない。これが面白くない。

雑草のない庭園は自然ではないので、自然をまねするところで間違ってしまったのだろう。或いは自然を縮尺したさいに消えてしまうほど小さい存在だったのだろうか?

ちょっと“庭・園”を考えてみると

公園はみんなのものでありみんなが楽しめることを出発としてつくられている。

『公』という考えが取り入れられるようになってからつくられるようになり、だからなのか、ゆえになのか、全体的に“狭い”“何もない”“考えられていない”がはっきりと出ている。

もちろん例外もあるが、これらの多くは由緒ある庭園が篤志家の寄贈などにより公共財になったものが多い。例外の一つに『野田清水公園』がある。ここはキッコーマンの持ち株会社的存在である「千秋社」が管理している公園であり私有地を無料で市民に開放している。その基本的な考え方には、緑と水資源を守るという考えがありキッコーマンの組織哲学の実践でもあるようだ。

ここは、週一の散歩コースだが、公園としては最高の部類にある素晴らしいところだと思うし、1時間も居れない「小石川後楽園」よりも気に入っている。

公園にしても庭園にしても植物園にしても、これらを維持することは大変だ。公共財として税金で維持するか、ドネーションで維持するか、観光資源として収入を得るかなど悩みは尽きないと思う。

この『六義園』は、三菱の岩崎弥太郎が1888年に購入し、東京市に1938年に寄贈したという。岩崎弥太郎は政商と揶揄されるが、重要な文化財、家屋、庭などを結果として保護してくれたいまから見るとありがたい人でもあった。

ということは、『庭園』はこれからなかなか作られないし、今存在しているものも消えて行く運命にあるとしか思えない。

絵画と同じ芸術作品でもあると思うが、生き物であり維持管理が大変で、100億もする小さな絵などと比べるとスペースあたりの金額が安い非効率的な代物でもある。