プログラミングはMSX-DOS環境がある1chipMSXで行ってみました!

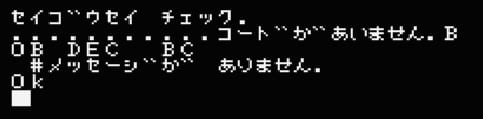

オペコードとニーモニックが正常に入力されているかのチェックです。

入力された数値と合っていればテキストは正常ということです。

データの欠損、不正な値などが含まれている場合はエラーで停止します。

このようにテキストでチェックしても見落とす場合があります。

正確な重要なデータを必要とする場合に目視のほかにPCで検査します。

2エラーありましたが、チェックは終わりました。

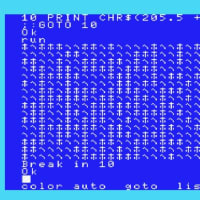

早速、コードCDを書き換えました。ちょっと文字長をみてみました。

この程度の長さまで書けるので、わかりやすいですね。

とりあえず、C9を実行して試したのですが、あまりスッキリしないので、

BEEP音を出すプログラムで動作検証を再度やってみます。

こんなことも★

今度はショートのマシン語が機能するかを試します。

まだ、ラベルの準備をしていないので、絶対アドレス指定でBIOSを実行させます。

MSXマガジン永久保存版3号p194にBEEPがあります。アドレスが017Dhです。

プログラムを実行するとポッと音が鳴ります。

MSXBASICでは8000hにするとMSXBASICプログラムにカブってしまうので、

9000hにロードさせます。さらっと考えると

ORG 9000h

CALL 00C0h

RET

これがラベルになると

BEEP EQU 00C0h

ORG 9000h

CALL BEEP

RET

となります。さて、ハンドアセンブラで始めていきます。

10 SCREEN8

20 VPOKE &H9000,&HCD

30 VPOKE &H9001,&HC0

40 VPOKE &H9002,&H00

50 VPOKE &H9003,&HC9

90 BSAVE"BEEP.BIN",&H9000,&H9003,S

SオプションでVRAMに保存します。

実行するとBINファイルができます。これを

BLOAD"BEEP.BIN",R

MSXから音が出ます。

流れとして、開始アドレスを9000hに固定させます。

本体プログラムは拡張性と自動化を重視するためBASICで作ります。

この為にフリーエリアを多く使うためにマシン語領域が減ります。

そこで、VRAMを仮想のマシン語のメモリ領域として配置する方法を採用します。

9000hに設定したのはマシン語を実行後にBASICデバッグするためです。

この領域は0000h~D400hまで使うことが出来ます。

と、いう考えがあるのですが、

これ以上は~ボロが出ますのでこのへんにしておきます。

ある程度、動作チェックが済みしだい機能を拡張させていくことにします。

オンラインエディタは手抜きじゃないのか?Delキーで改行が増えたりしているなぁ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます