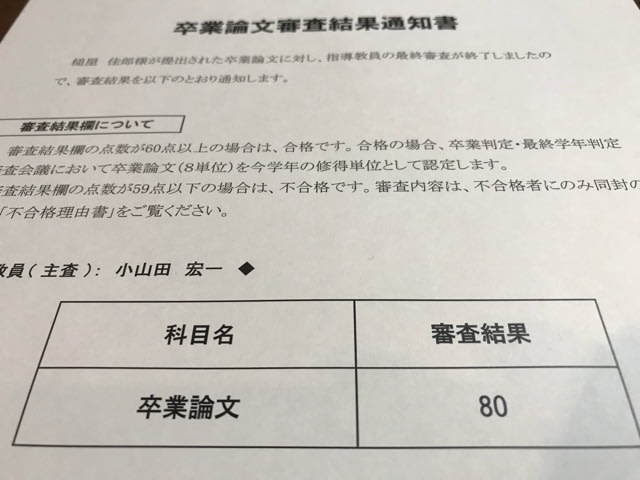

「卒業論文審査結果通知書」が届いた。

80点合格。草稿合格の時に喜び過ぎて、いまひとつ感激が湧いてこない。じわじわくるのであろうか。

卒論は地元の弥生遺跡について考えをまとめた。

題名〜Y県S川下流域の高地性集落の存立と廃絶に関する一考察

構成〜

一 はじめに

1 H市の地勢

2 S川下流域の弥生遺跡の概観

3 研究の課題と方法

二 S川下流域の弥生集落の特徴

1 I集落

(1)発掘調査の報告

(2)I集落に関して述べられた研究

(3)現地確認から見受けられるI集落の機能

2 O集落

(1)発掘調査の報告

(2)O集落に関して述べられた研究

(3)現地確認により考えられるO集落土地の用途

3 OK集落

(1) 発掘調査の報告

(2) 現地確認により考えられるOK集落の土地利用の特徴

4 S集落

三 高地性集落の研究史

1 研究史の参照

2 研究史

3 研究史との照合の方法

四 2つの高地性集落の存立目的と廃絶理由

1 I集落の存立目的

2 O集落の存立目的と廃絶理由

3 I集落の廃絶理由

五 おわりに

(本文17ページ)

註

参考文献(引用文献を除く)

図、表、写真

おかえり卒論! ご苦労さまでした。

卒論、発送!

あとは信じるのみ

神頼み

宗像大社のお札は、北九州らしく鉾になっているものもある

こんなのもある

楽しませていただく大社

卒論の草稿が無事通過したので、振り返り記録を書いておこうと思う。

入学した年の8月には演習 Ⅰ を受講したので、この頃までにはテーマを漠然と決め、資料も集め始めていた。

問題は論文の書き方で、遠い昔の学生時代には、学部柄、卒論が求められていなかった。奈良大の課外で卒論の作り方についての説明会はあったが、自分でも整理しておかなければならず、これに役に立ったと思われる本が、『論文の書き方』『論文のレトリック』(いずれも講談社学術文庫)。資料探し、論文の構成・配置、書くための読み方から整理、まとめ方、書き方などの概要がわかりやすく書かれている。ただ、実際に論文を作成するにには、how to本も必要で、『論文・レポートの基本』(日本実業出版社)を使った。構成、推量・当為の文末表現、副詞・接続助詞のNGワードと書き換え、接続詞の使い方、文脈指示、文のつなぎ、あいまいさの回避、読点を打つ基本、漢字と仮名の書き分けなど細かいきまりがまとめられており、これをA42枚の一覧表にして整理したが、その表をワードで打ち込んでいるうちに覚えられる程度のものだった。日本人ですから。実際に論文を書き、推敲段階になると、「思われる、考えられる」だらけの論文にしないことや、書きぶりを統一しなければならず、それには結局、先行研究の論文を模倣することが早道で、またこれらは学部、学問の系統により随分違うように思う。

論文で論じるうえで、論理が一貫していなければならないことはもちろんとしても、その論理があまりな妄想になってもいけないので(多少は許されると思うが)、そのためには先行研究のまとめは重要。演習の先生によっては、「周辺研究がまとめられていれば卒論は合格」とか、「先行研究を検討しこれに同意するでもよい。実証が大切であり、添付の現地写真や資料の厚さで点数を決める」などの説明もあったが、そうはいいながら、せっかくなので自分の考えをまとめてみたいと書いているうちには思う。論文は弥生時代をテーマにして書いたが、いくら証拠不十分の弥生時代とはいえ妄想に終始しても残念なので、先行研究を前提に、考えの組み立てを行った。

草稿返却時の講評で一番うれしかったのが、「興味深いテーマです」と書いていただいたこと。初志貫徹してよかったと思っている。

草稿が返却され、卒論を提出してよいとの通知を受けました。

指導欄では、内容について、論旨が明快であること、実地調査が厚みを与えていること、そして研究史からの展開方法が評価されていました。判定上の重要点なのかも知れません。

体裁については修正指摘がありましたが、内容本文にはそれがなかったので、軽微修正で卒論を提出しようと思っています。

提出許可を得られるかどうか心配していたので、本当にほっとしました。テーマを広げず、逆に絞り込んでいったことで論が具体的になり、なんとかまとまったようです。自画自讃になっていましたら、お許しあれ。

お賽銭も効いたか? 興福寺南円堂

夏スクの空いた時間に聖武天皇陵まで歩いてみようと思い立った。

これは隣にある奥様の光明皇后陵

奈良の街を歩くと天皇陵が散見されるが、もちろんこのような環境にあるのは奈良だけなのですよ、奈良市民の皆さん。街の品格がいいですよね。鹿神さまが公園、道路を歩いているのもご当地だけ。

山口県の街中で歩いていれば事件である。

卒論の推敲にかかっているが、繰り返しに、少々、嫌気がさしてきている。書いては数日置いて読み直すと、また直したくなる。時間切れはもうすぐ。