吉野町の丹治に厄除け地蔵参りが行われていると知ったのは奈良新聞に載った記事が発端。

行事というか、丹治の風習のような。

何十カ所に亘って出かける地蔵参りに1カ所ずつ餅を供えると云う厄除け祈願であった。

吉野町在住と思われるTさんが投稿した平成22年2月2日掲載の「雑記帳」記事にその在り方を次のような短文で紹介していた。

「私の住む吉野山のふもとの丹治地区には何カ所もお地蔵さんがあり、住民の生活の中にある糧、安らぎを与えてくれます。この地区の風に、男性42歳の厄年になれば餅(もち)米一升で42個のお餅を作って2月1日にその数だけのお地蔵さんにお供えして厄除け祈願をするという習わしがあります。昨今はこの風習も実行されることが少なくなったようですが、私は息子の前厄、本厄、そして今年2月1日は後厄で3年続いた地蔵まいりを無事終えてほっとしました。・・中略・・このお地蔵さんはいつごろから存在したのか、また、こういう風習がいつごろ始まったのかは分かりません。隣接する他の地区ではこういう風習は聞きません」とあった。

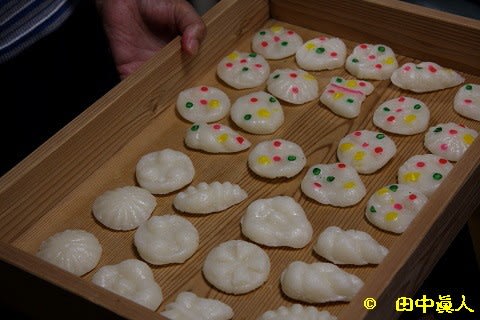

続いて書かれていた文は「8月24日の地蔵盆には、赤、黄、緑の色を散りばめて花や野菜などの抜き型で抜いた美しいしんこと呼ばれる米粉のお団子をたくさん盛ってお供えする習わしも、この地区だけのようです」である。

タイトルは「お地蔵さん」。

丹治に2件の行事と風習をされているのなら、是非とも取材をしてみたいと思って車を走らせた平成24年2月1日。

到着した時間帯は午後1時。カーナビゲーションも装備していなかったころは予めパソコンで印刷出力しておいた丹治の地図を片手に地区を探してみた。

旧街道におられた製材所を営む男性に尋ねてみた丹治の厄除け地蔵参り。

ご主人の話しによれば、今朝7時に奥さんが厄除けの地蔵参りをしていたそうだ。

ご主人の息子さんの厄は今年が前厄。

息子は仕事にでかけたが、地蔵さんにお餅を供えて巡拝したのは奥さん。

厄除け対象年齢になった男も参拝することがあるらしいが、地区では決まって男性の奥さんが巡拝の役目を担っているという。

ちなみに独身であれば、どうなるのか。

その場合は母親が巡拝する、という。

すべての地蔵さんを参るには1時間もかかるらしい。

その年に厄年になった男が複数人の場合であっても、それぞれの家ごとに巡拝するからどこで出会うのかわからない。

出会えたらまだ良い方だが、対象年齢の男がいなければ、いくら待っても出会うことはない。

自治会でもなく、講でもない。

団体集団でもないから、出発する時間も、初めに参る地蔵さんもそれぞれであろう。

ましてや対象年齢の男を地区で把握しているわけでもないので、取材は非常に難しいと感じたこの日であった。

2年後の平成26年2月1日にも訪れた。

2年前に聞いていた午前7時が出発時間。

前厄を済ました男性はこの年であれば後厄になる。

お家もわかっていたのでやって来たが、午前9時半まで待っても現れなかった。

仕方ないが諦めた。

ただ、巡拝されているならお供えが残っているかもしれないと思って、付近の地蔵尊を探してみる。

1、2、3、4カ所の地蔵さんを探してみたが、お供えは見つからなかった。

その理由は聞かずじまい。

その代わりといっては何だが、8月24日に行われている地蔵盆に「シンコ」団子を供えているという婦人に出会った。

「シンコ」団子以外に驚いたのが野菜などで作った造りものもあると知った。

「雑記帳」に投稿されていた地蔵盆の在り方を記録写真で拝見できたわけだ。

その年に早速拝見した丹治の地蔵盆行事。

地蔵さんがあるところそれぞれの垣内ごとに行われている。

それらの地区は分かっただけでも上第一・第二・第三・中一組、向丹治、地蔵院、金龍寺、中二組(木戸口垣内)。

他にも数か所の地区でしているらしいが、調査する時間もなくて諦めた。

それは近鉄電車吉野神宮駅より南に向かう山の中にもあれば線路沿いの地もある。

駅近くの製材所に中二組(木戸口)から東に下った地にもあると話していたが・・・時間切れだ。

それから2年後の平成28年8月24日。

写真家Kの希望を叶えたくて訪れた丹治の地蔵盆。

特に見てもらいたかった向丹治の地蔵盆。

この日に出会ったお家でシンコ団子作りを取材させてもらったご婦人が話してくれた厄除け地蔵参り。

この年が本厄参りで翌年の平成29年は後厄参りをする予定があると云う。

後厄になるのは娘さんの旦那さん。

仕事で生憎参られないが、娘さんに婦人夫妻がすべての地蔵さんに参って餅を1個ずつ供えると話してくれた。

まさか、このお家に厄除けの男性が・・・。

千載一遇の機会は逃しては一生悔やむことになるだろう。

思い切ってお願いしたら承諾してくださった。

ちなみに奈良新聞に投稿された「雑記帳」の記事を書いた女性はよく知っているという。

新聞記事を拝見してから7年も経っていた。

奇遇な出会いによってようやく実を結ぶ。

だいたいが朝の7時に出発するが娘さんの都合もあって子どもを保育所に送る関係もあって、それからにすると話していた。

また、地蔵さんに供える餅は家で搗くのではなく、和菓子屋さんに頼んでいるからそれが出来上がって受け取ってからになると聞いていた。

受け取り時間は約束できないが、その前後になるようだ。

そして、その時間帯に合わせてやってきた向丹治。

お家近くの道路で出会った3人は自家用車で巡拝する。

実はと云ったのが向丹治の山の中におられる地蔵参りは先ほどしてきたというのだ。

山の中におられる地蔵さんは向丹治の地蔵さん。

年に一度の8月24日は向丹治の集落に移される地蔵さんである。

そこに参って近鉄電車の吉野神宮駅近くの踏切にある2体の地蔵さんにも供えてきたという。

そこの参拝を終えて戻ってきたという。

携帯電話の番号を伝えておけば良かったね、と云われてもう遅い。

ここから再出発する地蔵参りは旧街道を順番に下りていく。

はじめに巡拝されたのは上第一地区の地蔵さん。

地蔵盆を終えてから地蔵堂は土台を残して撤去していた。

それから数カ月には新築された地蔵堂に戻された。

屋根は銅板に葺き替えられて美しくなった。

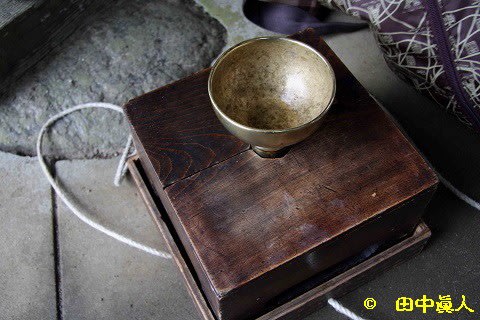

ローソクを灯してオヒネリに包んだ餅1個を供えてお参りする。

次はそこより下った地にある上第二地区の地蔵さん。

上流の吉野温泉地辺りから流れてきた水流は丹治集落を南北に流れ落ちる。

やがて本流の吉野川に流れる水流であるが、その途中の三叉路に架かる橋のすぐ近くに建つ地蔵堂がある。

そこも同じようにローソクを立てて火を灯す。

御供餅はオヒネリ包み。

仮に地蔵さんがここに2体あれば2個の餅を供える。

丹治すべてのお地蔵さんに供える後厄の餅の数は43個。

前年の本厄であれば42個の餅。

3年前の前厄であれば41個の餅を供えるのが習わしである。

3年間に餅は1個ずつ増えるが原材料の餅米は一升である。

搗いた餅をそれぞれの個数にしていたというから分配する計算が難しかったと想像できる。

次は橋を渡らずに右奥手にある地蔵さんに参る。

その場は上第三地区の地蔵さん。

ここも同じようにローソクを立てて火を灯す。

同時に餅1個をオヒネリにしてお供えすれば3人揃って手を合わせる。

願い事は厄除け一筋。

若い旦那さんの健康を願って拝んでいた。

ここは中垣内。

地蔵さんから見て北に向かって見上げる。

頂上はまったく見えないが、その山は城山(しろやま)の地。

かつて蔵王堂を本丸、奥の高野山の高城城(標高702m)を詰城。

濠の役目をしていた吉野川の南岸に出城の丹治城(標高260m)を築いたそうだ。

中垣内の人たちに、いっぺん見に行っておいたらいいよと云われていたが、この日はその余裕もなかった巡拝取材である。

旧街道は狭い道。

通行の邪魔にならないように停めていた車に乗って北上する。

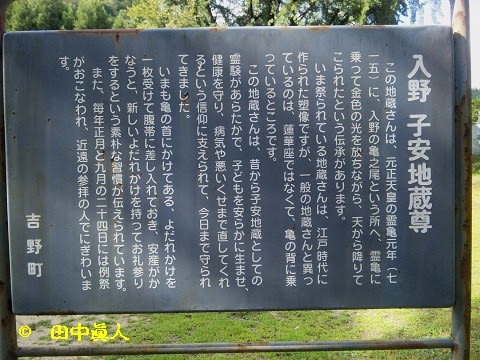

距離にすれば遠くもない地に地蔵院がある。

お寺さんに申し出て参らせてもらう本堂に延命地蔵尊が安置されている。

本来なら本堂の上り口に餅を供えるだけであるが、お寺さんのお許しをいただいて上がらせてもらって祈願する。

燭台にローソクを3本立てる。

厄除け祈願に訪れた3人の数のローソクに火を灯して祈願する。

地蔵院には別室に地蔵菩薩立像も安置している。

その部屋でもローソクを立てて火を灯す。

お供えの餅1個を祭壇に置いて手を合わす。

これまでと同じように時間をかけてきっちり唱える厄除け祈願である。

地蔵院からそれほど遠くない木戸口垣内の地に建つ浄土宗金龍寺にも巡拝されるが本堂ではなく境内にある地蔵立像である。

中央に立つ地蔵さんも両脇にちょこんと座った地蔵さん、それぞれにオヒネリに包んだ餅を供える。

ローソク立ては木片に2本の燭台。

火を点けてから手を合わされる。

その右隣に建つ地蔵堂は古くから安置されている地蔵さん。

お堂の扉を開けてオヒネリ餅を供えて手を合わせる。

ちなみに前述しておいた丹治城への登り方だ。

実はここ金龍寺の裏にある山が出城の丹治城。

山頂に向かう小道を登っていけば、西曲輪や帯曲輪ならびに主曲輪に到達するようだ。

次の地蔵さん巡りは金龍寺下の四叉路の角地に立つ木戸口垣内の地蔵さん。

丹治公民館下でもあるこの地蔵さんすぐ横に郵便ポストもあるからわかりやすい。

次は場所が離れて製材所が立ち並ぶ地域に向かう。

すぐ近くには吉野水分神社があるようだが、そこではなく製材所の角地に建つ地蔵堂である。

土台などは新しいが地蔵堂はそれほどでもなく古くもない。

近年において土台だけを整備されたように思える。

参っては次の地蔵さんに向かう。

その繰り返しもここらあたりで終わりかと思えどもまだまだ続く厄除け地蔵参り。

再び戻った道は東西を走る旧街道である。

木戸口垣内から東は飯貝(いがい)の地区。

街道から南側に奥まったところに建つ地蔵堂がある。

世話人は飯貝の飯貝茶屋/第三隣組。

ここもそうだが、丹治、飯貝の地蔵さんは綺麗にしてはる、と思った。

第三隣組の地蔵さんはやや高台。

覆い屋根があるから雨の日でも安心してお参りができる。

お花も手向けているが、お地蔵さん側に花びらを向けているのが嬉しいが、どうやって上がったのだろか。

ここよりさらに下って、というか、東に向けて車を走らせる。

勢い余って通り過ぎてしまうくらいにわかり難い土地勘もあるし、車を一時停車させる場所も難しい。

対抗する車に迷惑をかけたくない。

気持ちは少しでも離して停めざるを得ない旧街道に神経をつかう。

次の行先は「神武天皇旧跡 井光の井戸伝承地」を誘導する看板が目印。

その伝承地ではなく街道から少し歩いたところ。

石で作った扁額「水分大明神」をかけている鳥居右横にある地蔵堂である。

鳥居の先、300mほど登った地に鎮座する飯貝の水分神社があるらしい。

お参りされている向こう側にある街道にグリーンマークの「30ゾーン」表示が見えるから、この街道の最高速度は30km以内。

速度を増しておれば対抗する車に気づくのが遅れて、事故を起こしかねない街道は要注意だ。

巡拝に残すはあと2カ所。

もうすぐ満願する。

街道はさらに東へと向かった先の一段高い地に建つ地蔵堂。

ここもまた飯貝であるが、在垣内はどこになるのだろうか。

どの地蔵さんであってもローソク灯しに餅御供は欠かせない。

今年は後厄の43歳であるから餅は43個も供える。

前年の42歳は本厄で餅は42個。

前厄の41歳は41個。

厄年の歳の数の餅を供えて厄祓い。

3年間とも一升の餅米で搗いた餅を供えて気がする。

およそ14カ所にもなる丹治・飯貝(一部)の地蔵さん巡拝は残すところあと1カ所。

旧街道から離れて大河の吉野川の畔にでる。

堤防沿いの道は車も通行が可能。

桜橋南詰め傍に建つ地蔵堂にラストラン。

並んだお堂は二つ。

手前の地蔵さんに参拝してすぐ横に建つ地蔵堂に向かって手を合わすこの地の地蔵さんは上ノ町の地蔵尊である。

厄に各地区に安置する地蔵さんに厄除け餅を供えてきた。

これほどの箇所に亘って地蔵参りをする地域は奈良県内では聞いたことがない。

こうして厄除け祈願した餅は関係者でなくても貰える。

もちろん祈願した餅である。

供えた餅は厄除け祈願を込めて参った地蔵さんのお下がり。

厄の人は出会った人に下げた厄除け餅をさしあげることができる。

受け取った人はありがたい餅ではあるが、差し上げた厄の人からみれば、受け取った人に厄移しをしたということになる。

そう話してくれたF家族。

厄移しをしてくださった餅はありがたくいただいた。

数時間に亘って貴重な風習に同行させていただき感謝する次第だ。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

「・・・地区の昔の人は一番身近にあった地蔵さんいろいろな願い事をして生活の中に溶け込んでいたのでは?と思います。現在も毎日必ずお地蔵さん参りをしている人も見受けられますし、順番でお花やお水を取り換えている所もあります。・・中略・・人々の生老死を見つめてきたお地蔵さん、どうかいつまでもみんなを見守ってください」と投稿者が結んでいた。

(H29. 2. 1 EOS40D撮影)

行事というか、丹治の風習のような。

何十カ所に亘って出かける地蔵参りに1カ所ずつ餅を供えると云う厄除け祈願であった。

吉野町在住と思われるTさんが投稿した平成22年2月2日掲載の「雑記帳」記事にその在り方を次のような短文で紹介していた。

「私の住む吉野山のふもとの丹治地区には何カ所もお地蔵さんがあり、住民の生活の中にある糧、安らぎを与えてくれます。この地区の風に、男性42歳の厄年になれば餅(もち)米一升で42個のお餅を作って2月1日にその数だけのお地蔵さんにお供えして厄除け祈願をするという習わしがあります。昨今はこの風習も実行されることが少なくなったようですが、私は息子の前厄、本厄、そして今年2月1日は後厄で3年続いた地蔵まいりを無事終えてほっとしました。・・中略・・このお地蔵さんはいつごろから存在したのか、また、こういう風習がいつごろ始まったのかは分かりません。隣接する他の地区ではこういう風習は聞きません」とあった。

続いて書かれていた文は「8月24日の地蔵盆には、赤、黄、緑の色を散りばめて花や野菜などの抜き型で抜いた美しいしんこと呼ばれる米粉のお団子をたくさん盛ってお供えする習わしも、この地区だけのようです」である。

タイトルは「お地蔵さん」。

丹治に2件の行事と風習をされているのなら、是非とも取材をしてみたいと思って車を走らせた平成24年2月1日。

到着した時間帯は午後1時。カーナビゲーションも装備していなかったころは予めパソコンで印刷出力しておいた丹治の地図を片手に地区を探してみた。

旧街道におられた製材所を営む男性に尋ねてみた丹治の厄除け地蔵参り。

ご主人の話しによれば、今朝7時に奥さんが厄除けの地蔵参りをしていたそうだ。

ご主人の息子さんの厄は今年が前厄。

息子は仕事にでかけたが、地蔵さんにお餅を供えて巡拝したのは奥さん。

厄除け対象年齢になった男も参拝することがあるらしいが、地区では決まって男性の奥さんが巡拝の役目を担っているという。

ちなみに独身であれば、どうなるのか。

その場合は母親が巡拝する、という。

すべての地蔵さんを参るには1時間もかかるらしい。

その年に厄年になった男が複数人の場合であっても、それぞれの家ごとに巡拝するからどこで出会うのかわからない。

出会えたらまだ良い方だが、対象年齢の男がいなければ、いくら待っても出会うことはない。

自治会でもなく、講でもない。

団体集団でもないから、出発する時間も、初めに参る地蔵さんもそれぞれであろう。

ましてや対象年齢の男を地区で把握しているわけでもないので、取材は非常に難しいと感じたこの日であった。

2年後の平成26年2月1日にも訪れた。

2年前に聞いていた午前7時が出発時間。

前厄を済ました男性はこの年であれば後厄になる。

お家もわかっていたのでやって来たが、午前9時半まで待っても現れなかった。

仕方ないが諦めた。

ただ、巡拝されているならお供えが残っているかもしれないと思って、付近の地蔵尊を探してみる。

1、2、3、4カ所の地蔵さんを探してみたが、お供えは見つからなかった。

その理由は聞かずじまい。

その代わりといっては何だが、8月24日に行われている地蔵盆に「シンコ」団子を供えているという婦人に出会った。

「シンコ」団子以外に驚いたのが野菜などで作った造りものもあると知った。

「雑記帳」に投稿されていた地蔵盆の在り方を記録写真で拝見できたわけだ。

その年に早速拝見した丹治の地蔵盆行事。

地蔵さんがあるところそれぞれの垣内ごとに行われている。

それらの地区は分かっただけでも上第一・第二・第三・中一組、向丹治、地蔵院、金龍寺、中二組(木戸口垣内)。

他にも数か所の地区でしているらしいが、調査する時間もなくて諦めた。

それは近鉄電車吉野神宮駅より南に向かう山の中にもあれば線路沿いの地もある。

駅近くの製材所に中二組(木戸口)から東に下った地にもあると話していたが・・・時間切れだ。

それから2年後の平成28年8月24日。

写真家Kの希望を叶えたくて訪れた丹治の地蔵盆。

特に見てもらいたかった向丹治の地蔵盆。

この日に出会ったお家でシンコ団子作りを取材させてもらったご婦人が話してくれた厄除け地蔵参り。

この年が本厄参りで翌年の平成29年は後厄参りをする予定があると云う。

後厄になるのは娘さんの旦那さん。

仕事で生憎参られないが、娘さんに婦人夫妻がすべての地蔵さんに参って餅を1個ずつ供えると話してくれた。

まさか、このお家に厄除けの男性が・・・。

千載一遇の機会は逃しては一生悔やむことになるだろう。

思い切ってお願いしたら承諾してくださった。

ちなみに奈良新聞に投稿された「雑記帳」の記事を書いた女性はよく知っているという。

新聞記事を拝見してから7年も経っていた。

奇遇な出会いによってようやく実を結ぶ。

だいたいが朝の7時に出発するが娘さんの都合もあって子どもを保育所に送る関係もあって、それからにすると話していた。

また、地蔵さんに供える餅は家で搗くのではなく、和菓子屋さんに頼んでいるからそれが出来上がって受け取ってからになると聞いていた。

受け取り時間は約束できないが、その前後になるようだ。

そして、その時間帯に合わせてやってきた向丹治。

お家近くの道路で出会った3人は自家用車で巡拝する。

実はと云ったのが向丹治の山の中におられる地蔵参りは先ほどしてきたというのだ。

山の中におられる地蔵さんは向丹治の地蔵さん。

年に一度の8月24日は向丹治の集落に移される地蔵さんである。

そこに参って近鉄電車の吉野神宮駅近くの踏切にある2体の地蔵さんにも供えてきたという。

そこの参拝を終えて戻ってきたという。

携帯電話の番号を伝えておけば良かったね、と云われてもう遅い。

ここから再出発する地蔵参りは旧街道を順番に下りていく。

はじめに巡拝されたのは上第一地区の地蔵さん。

地蔵盆を終えてから地蔵堂は土台を残して撤去していた。

それから数カ月には新築された地蔵堂に戻された。

屋根は銅板に葺き替えられて美しくなった。

ローソクを灯してオヒネリに包んだ餅1個を供えてお参りする。

次はそこより下った地にある上第二地区の地蔵さん。

上流の吉野温泉地辺りから流れてきた水流は丹治集落を南北に流れ落ちる。

やがて本流の吉野川に流れる水流であるが、その途中の三叉路に架かる橋のすぐ近くに建つ地蔵堂がある。

そこも同じようにローソクを立てて火を灯す。

御供餅はオヒネリ包み。

仮に地蔵さんがここに2体あれば2個の餅を供える。

丹治すべてのお地蔵さんに供える後厄の餅の数は43個。

前年の本厄であれば42個の餅。

3年前の前厄であれば41個の餅を供えるのが習わしである。

3年間に餅は1個ずつ増えるが原材料の餅米は一升である。

搗いた餅をそれぞれの個数にしていたというから分配する計算が難しかったと想像できる。

次は橋を渡らずに右奥手にある地蔵さんに参る。

その場は上第三地区の地蔵さん。

ここも同じようにローソクを立てて火を灯す。

同時に餅1個をオヒネリにしてお供えすれば3人揃って手を合わせる。

願い事は厄除け一筋。

若い旦那さんの健康を願って拝んでいた。

ここは中垣内。

地蔵さんから見て北に向かって見上げる。

頂上はまったく見えないが、その山は城山(しろやま)の地。

かつて蔵王堂を本丸、奥の高野山の高城城(標高702m)を詰城。

濠の役目をしていた吉野川の南岸に出城の丹治城(標高260m)を築いたそうだ。

中垣内の人たちに、いっぺん見に行っておいたらいいよと云われていたが、この日はその余裕もなかった巡拝取材である。

旧街道は狭い道。

通行の邪魔にならないように停めていた車に乗って北上する。

距離にすれば遠くもない地に地蔵院がある。

お寺さんに申し出て参らせてもらう本堂に延命地蔵尊が安置されている。

本来なら本堂の上り口に餅を供えるだけであるが、お寺さんのお許しをいただいて上がらせてもらって祈願する。

燭台にローソクを3本立てる。

厄除け祈願に訪れた3人の数のローソクに火を灯して祈願する。

地蔵院には別室に地蔵菩薩立像も安置している。

その部屋でもローソクを立てて火を灯す。

お供えの餅1個を祭壇に置いて手を合わす。

これまでと同じように時間をかけてきっちり唱える厄除け祈願である。

地蔵院からそれほど遠くない木戸口垣内の地に建つ浄土宗金龍寺にも巡拝されるが本堂ではなく境内にある地蔵立像である。

中央に立つ地蔵さんも両脇にちょこんと座った地蔵さん、それぞれにオヒネリに包んだ餅を供える。

ローソク立ては木片に2本の燭台。

火を点けてから手を合わされる。

その右隣に建つ地蔵堂は古くから安置されている地蔵さん。

お堂の扉を開けてオヒネリ餅を供えて手を合わせる。

ちなみに前述しておいた丹治城への登り方だ。

実はここ金龍寺の裏にある山が出城の丹治城。

山頂に向かう小道を登っていけば、西曲輪や帯曲輪ならびに主曲輪に到達するようだ。

次の地蔵さん巡りは金龍寺下の四叉路の角地に立つ木戸口垣内の地蔵さん。

丹治公民館下でもあるこの地蔵さんすぐ横に郵便ポストもあるからわかりやすい。

次は場所が離れて製材所が立ち並ぶ地域に向かう。

すぐ近くには吉野水分神社があるようだが、そこではなく製材所の角地に建つ地蔵堂である。

土台などは新しいが地蔵堂はそれほどでもなく古くもない。

近年において土台だけを整備されたように思える。

参っては次の地蔵さんに向かう。

その繰り返しもここらあたりで終わりかと思えどもまだまだ続く厄除け地蔵参り。

再び戻った道は東西を走る旧街道である。

木戸口垣内から東は飯貝(いがい)の地区。

街道から南側に奥まったところに建つ地蔵堂がある。

世話人は飯貝の飯貝茶屋/第三隣組。

ここもそうだが、丹治、飯貝の地蔵さんは綺麗にしてはる、と思った。

第三隣組の地蔵さんはやや高台。

覆い屋根があるから雨の日でも安心してお参りができる。

お花も手向けているが、お地蔵さん側に花びらを向けているのが嬉しいが、どうやって上がったのだろか。

ここよりさらに下って、というか、東に向けて車を走らせる。

勢い余って通り過ぎてしまうくらいにわかり難い土地勘もあるし、車を一時停車させる場所も難しい。

対抗する車に迷惑をかけたくない。

気持ちは少しでも離して停めざるを得ない旧街道に神経をつかう。

次の行先は「神武天皇旧跡 井光の井戸伝承地」を誘導する看板が目印。

その伝承地ではなく街道から少し歩いたところ。

石で作った扁額「水分大明神」をかけている鳥居右横にある地蔵堂である。

鳥居の先、300mほど登った地に鎮座する飯貝の水分神社があるらしい。

お参りされている向こう側にある街道にグリーンマークの「30ゾーン」表示が見えるから、この街道の最高速度は30km以内。

速度を増しておれば対抗する車に気づくのが遅れて、事故を起こしかねない街道は要注意だ。

巡拝に残すはあと2カ所。

もうすぐ満願する。

街道はさらに東へと向かった先の一段高い地に建つ地蔵堂。

ここもまた飯貝であるが、在垣内はどこになるのだろうか。

どの地蔵さんであってもローソク灯しに餅御供は欠かせない。

今年は後厄の43歳であるから餅は43個も供える。

前年の42歳は本厄で餅は42個。

前厄の41歳は41個。

厄年の歳の数の餅を供えて厄祓い。

3年間とも一升の餅米で搗いた餅を供えて気がする。

およそ14カ所にもなる丹治・飯貝(一部)の地蔵さん巡拝は残すところあと1カ所。

旧街道から離れて大河の吉野川の畔にでる。

堤防沿いの道は車も通行が可能。

桜橋南詰め傍に建つ地蔵堂にラストラン。

並んだお堂は二つ。

手前の地蔵さんに参拝してすぐ横に建つ地蔵堂に向かって手を合わすこの地の地蔵さんは上ノ町の地蔵尊である。

厄に各地区に安置する地蔵さんに厄除け餅を供えてきた。

これほどの箇所に亘って地蔵参りをする地域は奈良県内では聞いたことがない。

こうして厄除け祈願した餅は関係者でなくても貰える。

もちろん祈願した餅である。

供えた餅は厄除け祈願を込めて参った地蔵さんのお下がり。

厄の人は出会った人に下げた厄除け餅をさしあげることができる。

受け取った人はありがたい餅ではあるが、差し上げた厄の人からみれば、受け取った人に厄移しをしたということになる。

そう話してくれたF家族。

厄移しをしてくださった餅はありがたくいただいた。

数時間に亘って貴重な風習に同行させていただき感謝する次第だ。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

「・・・地区の昔の人は一番身近にあった地蔵さんいろいろな願い事をして生活の中に溶け込んでいたのでは?と思います。現在も毎日必ずお地蔵さん参りをしている人も見受けられますし、順番でお花やお水を取り換えている所もあります。・・中略・・人々の生老死を見つめてきたお地蔵さん、どうかいつまでもみんなを見守ってください」と投稿者が結んでいた。

(H29. 2. 1 EOS40D撮影)