豆腐店仕込みの木綿豆腐を、炭火で焼き、田楽味噌をつけていただく座行事がある。

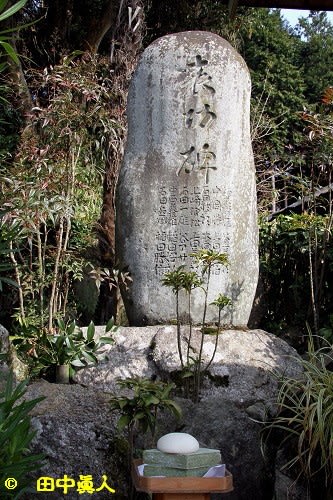

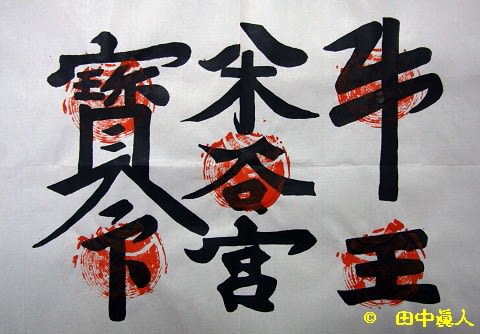

奈良市米谷町に鎮座する白山比咩神社。

この日は宮座の四大行事の一つである「田楽飯」行事。

四大行事は2月の「田楽飯」、5月から6月にかけての「

タケノコ飯」、10月の「マツタケメシ」、12月の「

くるみ餅」である。

宮座十一人衆が季節の節目に旬の料理をいただく座行事は村神主が接待する行事。

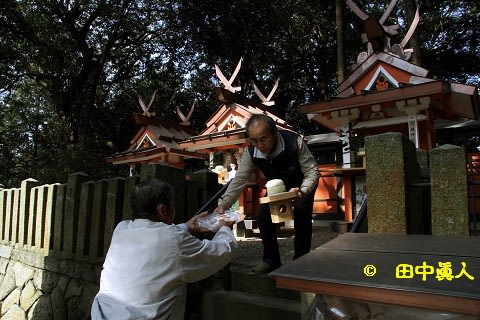

座中が参拝される前に御供は先に献饌しておく。

この日の旬料理は田楽豆腐。座中一人分が食べる田楽豆腐は1丁。

奈良市神殿(こどの)の米田食品店から調達した15丁の豆腐を半丁切。

30枚に切り分ける。

その数に合わせて竹串を準備しておく。

竹串の先を3本に割った串。

戻り付きの銛(モリ)のように尖がらせた竹串作り。

手間のかかる作業は予め村神主が細工された。

実は、村神主のUさんは現役の庭師。

手の込んだ串作りはお手のものだ、という。

一年神主を務める村神主も座中の一人であるが、接待役に就くのである。

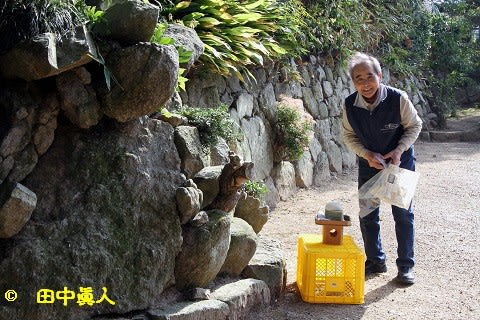

豆腐店が持ってきた木綿豆腐。

そのまま豆腐を焼くことなく、仕掛けておく水抜き作業がある。

豆腐には水分がたっぷりあるから柔らかい。

焼けるのも時間がかかる。

水気を抜いた豆腐を半丁に切っておいた、という村神主は十一老に就いたUさん。

前年度に行われた年中行事のあり方を、その都度において、つぶさに観察し克明な記録をして臨んでいた姿を思い出す。

田楽豆腐作りは、村神主を手伝う2人のサタニン(※佐多人・助侈人とも)にかかっている。

豆腐を焼く場は社務所の外である。

かつては社務所内にあった囲炉裏で焼いていたそうだ。

座の行事に焼きを入れる囲炉裏を今でも使っている地域は数か所。

取材した県内事例の一つは、山添村の桐山。

拝見したのは鎮守社の

戸隠神社の正遷宮。

神遷しを終えて直会食に焼きを入れて食べる餅とサバ。

事例はもう一つあり、例祭の

祈年祭の直会にもドーゲが焼いていた。

場はいずれも社務所内に設えている囲炉裏であった。

もう一つの事例もまた山添村。

北野津越の

薬師堂で行われる初祈祷である。

薬師堂を建て替えた際、囲炉裏もまた新しくした場で豆腐焼きをしていた。

ここもまた手伝い役の年預(ねんにょ)が座に出される豆腐田楽を作っていた。

米谷は、現在の社務所に囲炉裏はない。

焼き場、というか炊事場はあるが、コンロで焼くわけでなく、屋外に並べたコンクリート製のU字溝。

正式名称は

上ぶた式U形側溝である。

火起こし炭は消し炭の再利用。

持ちが悪いから、2度目のお代わり豆腐焼きは消し炭では火がもたない。

そういう理由もあって、勢いのあるガスボンベによるバーナー焼きに切り替えるそうだ。

焼き具合はどうか。

試しに焼いた半丁切りの豆腐。

市販品味噌を塗してできた田楽豆腐。

一口、二口食べてみた味具合は、焼き良し、味良し、とでた。

焼きかげんがわかったところで、本格的に焼いて作る田楽豆腐。

座中が集まってくる時間帯は11時過ぎ。

揃ったところで座会食に移るのだが、焼き豆腐はそれまでに準備をしておく。

早めに焼いておけば冷めてしまう。

出来上がりは極力、座がはじまる午前11時半丁度の時間に合わせて焼き始める。

それも挨拶前に配膳しなくてはならないから、火点けから焼きあがりに要する時間計算。

タイミングを見計らうのが難しい豆腐焼きである。

主たる座食の料理は、仕出し料理の川北食料品店に注文したパック詰め料理である。

料理店の大将は1年ぶりにお会いした天理市和爾町在住の川北さん。

「今年の御田祭はもう終わってるでぇ」と・・。

平成29年2月8日、ここ米谷の神主渡しの行事の際にお会いしたことがキッカケに

和爾坐赤坂比古神社で行われた御田祭を再訪したが、今年はすっかり失念していた。

そのことはともかく、川北さんが心を込めて調理した料理をサタニンが並べていた。

主の料理の他、皿盛りのキズシの〆鯖。

座中の希望で蛸に替えた鰊の焼き魚に焼き豚と3種の香物。

甘く煮た豆にほうれん草のおひたし。

村神主家が用意した別皿もある。

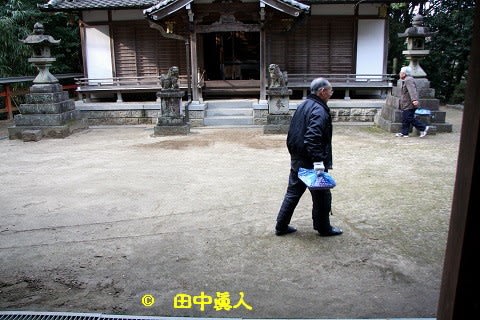

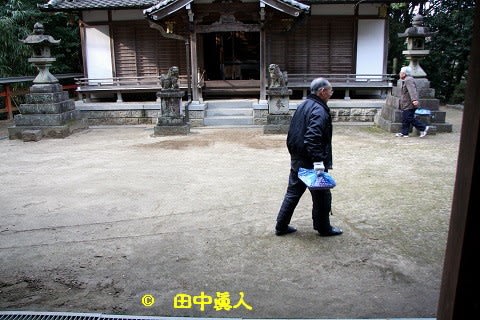

午前11時過ぎ、座中めんめんがやってきた。

手水をしてから神社参拝。

本社に向かって手を合わせた次は

チンジサンの愛称で呼ばれている鎮守社や神武天皇遥拝立石にも参拝。

社務所にあがって揃いを待つ。

いつもこれくらいの時間に着く一老。

準備中だった豆腐は、しばらく待ってから炭火の火付け。

試し焼きから40分以上も経っているが、火起こしは速やかに火が廻る。

市販のチューブ入り味噌を手にしながら豆腐焼き。

ころあいを見計らって裏返し。

焼き色で判断して戻す豆腐もある。

両面の焼き具合を判断して味噌をつける。

焼きが揃ったところで炊事場に運ばれた田楽豆腐。

すぐさま座に提供される。

サタニンは落ち着く間もなく白い半丁豆腐を焼く。

半丁、半丁で1丁の豆腐。

豆腐だけでも結構、お腹が膨れると思う。

消し炭の火力が衰えるまでに焼きあげたい田楽豆腐。

焼けるまでまたしばらくの時間を要するお代わり希望の田楽豆腐。

田楽豆腐が大好きな方もおれば、嫌いではないがお腹が膨れるからと遠慮する方もおられるし、また座中全員が希望されることも考えて多めに焼き、座中からいつ声がかかっても提供できるようにしておく。

お代わりもまた、冷めない程度にしておく田楽豆腐。

極力、焼きあがったばかりの田楽豆腐で提供しないといけないから、作るサタニンも気を落とせない。

座が始まってから1時間。

やかんで温めていた貝汁がある。

これもまた座中から声がかかるころを見計らって温めておく。

しばらく経ったころ、お声がかかって大急ぎで汁を注ぐ。

注いだ汁に湯気がある。

炊事場がふっと美味しい香りが漂った。

汁椀に蓋をして運んだハマグリの貝汁。

零さないようにお盆に盛って座中一人ずつに提供する。

貝汁を提供されてすぐ終える座ではない。

長いときには3時間も飲食されていた、という座行事の田楽飯。

お酒も進んで終わりのない気配に、しばらくは建造物の年代調査。

本殿前に建つ灯籠に「白山大権現」の刻印がある。

灯籠台に、「村若連中」、「村氏子中」に4人の世話人も刻まれていた灯籠に「天保二年(1831)三月吉日」とある。

また、数基並んだ灯籠の一つに「天正十年(1582)四月吉日」とあった。

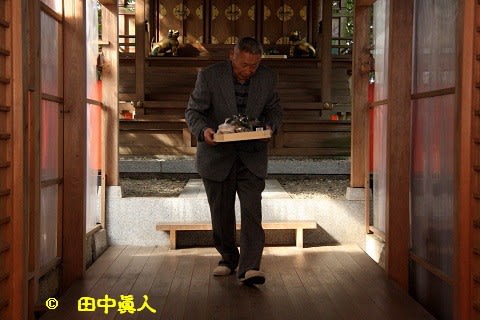

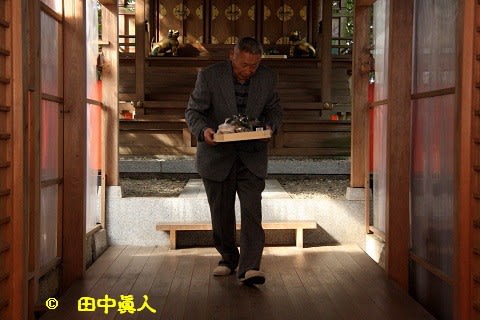

村神主が動いた時間は、午後2時20分。

貝汁の提供から40分も経過していた。

本殿に向かう村神主。

頭を下げて供えていた御供を下げる。

本殿に捧げた御供は三つ。

一つずつ下げていた。

引き続いてチンジサンの御供も下げた。

この動きから座は終いか、と思えば違った。

まだまだ話題が尽きない座に決められた終わりの時間はない。

それから20分後のことである。

座におられる一老さんから声がかかった。

「これから松苗作りをするから、座敷にあがって作業を見ても良い」と、いうことだ。

ありがたい一声をいただいて頭を下げる。

格式ある座は、こうして一老さんのお許しがない限り、座敷にあがることはできない米谷の宮座行事である。

板扉を開けた向こう側の座敷で行われる松苗作り。

予めブルーシートを敷いて長机を置いていた。

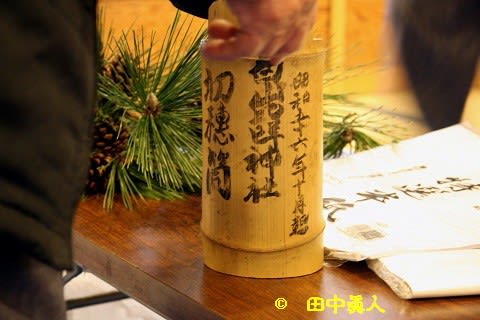

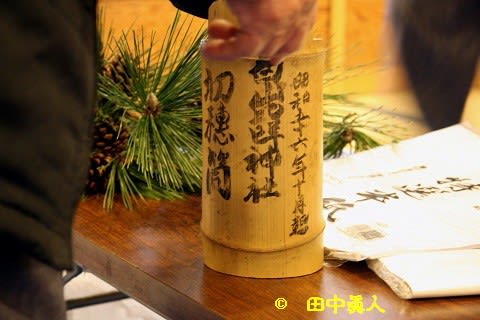

その長机に置いた竹で作った「ゴンゴ」。

「ゴンゴ」の呼び名は他所でも聞いたことがある。

地域は奈良市東山間地の田原の里周辺地域。

1カ所は柳生町・

山脇垣内で行われた山の神行事。

もう1カ所は

茗荷町のイノコノクルミモチを見せてくださったOさんもまた竹で作った酒入れの筒。

昭和56年10月に調えた米谷の初穂筒(※ゴンゴ)とは形状に違いはあるが、「ゴンゴ」の呼び名は共通している。

さて、米谷の初穂筒(※ゴンゴ)に入れるのは酒でなく初穂である。

初穂は昨年の10月に行われた

白山比咩神社のマツリ。

宵宮の際にイナニナイ(稲担い)が運ぶ新穀米の初穂である。

氏神さんに供えた初穂は、マツリを終えてから下げ、初穂筒に詰めておく。

今から始める松苗作りの松の調達も村神主の役目である。

初穂筒の詰め栓を外して落とす初穂。

半紙の上にパラパラと落として広げるが、湿っているせいなのかなかなか落ちてこない。

やむなく箸のような棒を突っ込んで固まっていると思われる初穂をばらしたら、ごそっと中から零れてきた。

その廻りに待っていた座中は半紙に初穂米を落として包む。

量、粒数に決まりはないようで適量を落とした籾である。

籾を包んだ半紙はオヒネリの形にして用意していた松葉に取り付ける。

ばらけないように括る紐は神聖なヒモロギ(緒)。

予備に3本、合計10本もこしらえた松苗にチンチラと呼ぶ松ぼっくり付き。

松ぼっくりは豊作を願う印。

実のある松苗は豊作祈願。

3月1日に行われる二ノツイタチ新年祭に供える松苗であるが、かつてはもっとあった、という。

そのころの年代は判然としないが、40本作っていた、と一老のKさんが話してくれた。

村の人のほとんどが田を所有し、稲作をしていたと思われる本数である。

行事を終えた座中や氏子たちは松苗を持ち帰って苗代に立てて、水口に祭る。

平成29年4月27日に、この日の田楽飯に出席されたO家の苗代の水口まつりのあり方を拝見させてもらったことがある。

松苗作りを終えた座中。

オヒラキの声がかかった時間帯は午後3時過ぎ。

腰が重いのか、それからも座は続いていたが、やがて解散。

「ほな、おおきに・・」と、云いつつ席を立った座中。

一老さんもまた席を立って残した膳料理を手にしてお家に戻っていった。

(H30. 2.22 EOS40D撮影)