データ整備処理に執筆。部屋に籠って作業ばかりの一日。

気分転換に車を走らせた。

南、それとも西の矢田山。

いやいや、矢田山の景観は前月の10月23日に立ち寄ったんでしょ。

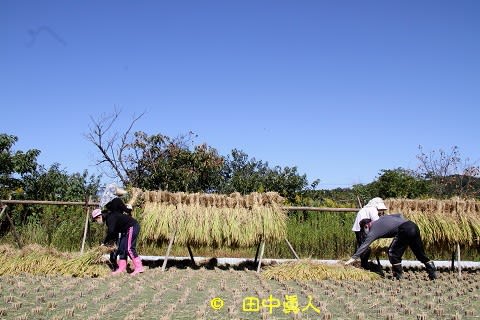

そう、矢田山麓の里にハザカケを見ていた。

ほぼ1カ月も経った田園に、おそらくハザカケ景観は皆無。

気分転換なら、ぷらっと走るだけでもいいんじゃない。

そう思って北にハンドルを向けた。

富雄川沿いに走った。

ふと思い出した富雄川上流の田園地帯。

ないない、どこにも見当たらない。

走ってばかりの走行に、生駒市の高山辺りまで来たが、ここらへんでは見ないなぁと聞き、引き返した。

で、あれば途中で路線替えでもしてみるか。

そう思って走っていたソコにあった。

地区は、奈良市の富雄辺り。

右手に見えた稲架け。

市街地がもうすぐという地に稲架けを立てていた民家。

旧村の雰囲気を整えるここはどこだ。

カーナビの表示でわかったここは奈良市富雄の三碓町。

少し空きがある広地に車を停めて散策する。

ネットマップでみてもわかる旧村集落。

ちょっと歩くだけで土地開発された新興住宅地に寄り近し。

今まで、なぜに気づかなったのだろうか、不思議でしゃーない。

ともかく散策してみよう。

稲架けの量は多くない。

僅かであるが畑地もある民家の土地。

ちょっと移動し、違った方角から撮ってみる。

野菜畑に後方が稲架け。

写真の映像だけでは、ここどこ?になりそうだ。

前に一歩。

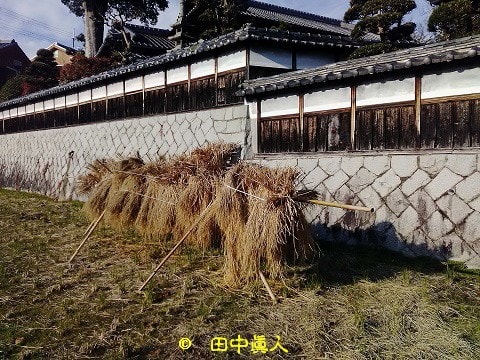

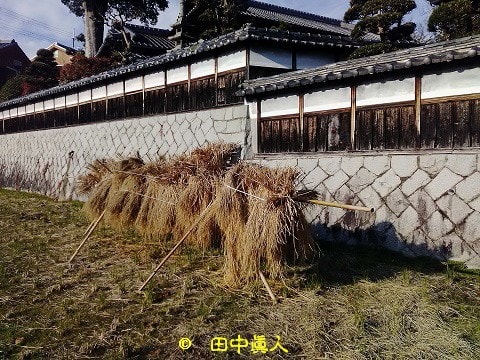

ほんの違いでわかる稲架け構造。

逆に稲架けをまっすぐ据えた映像。

過重に耐えようとしている新しい巨大生物のように見えてきた。

その目線でいえば、右側が頭、顔のように見えてくる。

撮り位置を移動し、引いて撮った景観。

向こうに見える車の往来。

シャッターを押したこのときに走行していた車はトラック。

右手に向かえば近鉄奈良線・富雄駅。

左に行けば砂茶屋を経て、第二阪奈道路の中町ランプに出る。

砂茶屋信号から右手に大きな古墳が見える。

その古墳は富雄丸山古墳。

現在、発掘調査を進めており、その手前には道の駅の開発に向けて整地中だ。

数年後にオープンしそうな気配の道の駅。

富雄川の東側はすでにオープン営業しているイオンタウン富雄南。

道の駅は、富雄川の西にあたる。

40云年前、大和郡山市の北の端に転居してきたころは、そんな予定も計画も、まったくなかった時代。

生活、暮らしに利用しやすい距離感。

現在は、まだまだ田園地は多いが、この先は、まったく読めない。

喉かな景観は、いつまでも保てる道理はない。

これから先の何十年。

環境はどう変化していくことだろうか。

それより、今は見ていたい間近にみる農作業。

籾摺りを済ませた山がある。

これら籾殻は、次の作業に燻炭焼きがある。

「籾殻の山」をキーにネットをぐぐったら、なんとPIXTAの有料写真素材に・・・

あるある、籾殻の山画像。

まるでAIが生成した画像素材も、これからは広まる可能性はある、としても実際の暮らしぶりは再現できようか。

AI生成画像は避けて通れないだけに、実像・虚像(※フェイク)を見極める力がいる。

場を離れて、散策を続ける。

南に歩いて同じように稲架けをしている景観を探してみたが見当たらなかった。

が、稔りの柿の木が見つかった。

鈴なり状態の柿の木。

たぶんに渋柿であろう。

(R3.11.18 SB805SH 撮影)

気分転換に車を走らせた。

南、それとも西の矢田山。

いやいや、矢田山の景観は前月の10月23日に立ち寄ったんでしょ。

そう、矢田山麓の里にハザカケを見ていた。

ほぼ1カ月も経った田園に、おそらくハザカケ景観は皆無。

気分転換なら、ぷらっと走るだけでもいいんじゃない。

そう思って北にハンドルを向けた。

富雄川沿いに走った。

ふと思い出した富雄川上流の田園地帯。

ないない、どこにも見当たらない。

走ってばかりの走行に、生駒市の高山辺りまで来たが、ここらへんでは見ないなぁと聞き、引き返した。

で、あれば途中で路線替えでもしてみるか。

そう思って走っていたソコにあった。

地区は、奈良市の富雄辺り。

右手に見えた稲架け。

市街地がもうすぐという地に稲架けを立てていた民家。

旧村の雰囲気を整えるここはどこだ。

カーナビの表示でわかったここは奈良市富雄の三碓町。

少し空きがある広地に車を停めて散策する。

ネットマップでみてもわかる旧村集落。

ちょっと歩くだけで土地開発された新興住宅地に寄り近し。

今まで、なぜに気づかなったのだろうか、不思議でしゃーない。

ともかく散策してみよう。

稲架けの量は多くない。

僅かであるが畑地もある民家の土地。

ちょっと移動し、違った方角から撮ってみる。

野菜畑に後方が稲架け。

写真の映像だけでは、ここどこ?になりそうだ。

前に一歩。

ほんの違いでわかる稲架け構造。

逆に稲架けをまっすぐ据えた映像。

過重に耐えようとしている新しい巨大生物のように見えてきた。

その目線でいえば、右側が頭、顔のように見えてくる。

撮り位置を移動し、引いて撮った景観。

向こうに見える車の往来。

シャッターを押したこのときに走行していた車はトラック。

右手に向かえば近鉄奈良線・富雄駅。

左に行けば砂茶屋を経て、第二阪奈道路の中町ランプに出る。

砂茶屋信号から右手に大きな古墳が見える。

その古墳は富雄丸山古墳。

現在、発掘調査を進めており、その手前には道の駅の開発に向けて整地中だ。

数年後にオープンしそうな気配の道の駅。

富雄川の東側はすでにオープン営業しているイオンタウン富雄南。

道の駅は、富雄川の西にあたる。

40云年前、大和郡山市の北の端に転居してきたころは、そんな予定も計画も、まったくなかった時代。

生活、暮らしに利用しやすい距離感。

現在は、まだまだ田園地は多いが、この先は、まったく読めない。

喉かな景観は、いつまでも保てる道理はない。

これから先の何十年。

環境はどう変化していくことだろうか。

それより、今は見ていたい間近にみる農作業。

籾摺りを済ませた山がある。

これら籾殻は、次の作業に燻炭焼きがある。

「籾殻の山」をキーにネットをぐぐったら、なんとPIXTAの有料写真素材に・・・

あるある、籾殻の山画像。

まるでAIが生成した画像素材も、これからは広まる可能性はある、としても実際の暮らしぶりは再現できようか。

AI生成画像は避けて通れないだけに、実像・虚像(※フェイク)を見極める力がいる。

場を離れて、散策を続ける。

南に歩いて同じように稲架けをしている景観を探してみたが見当たらなかった。

が、稔りの柿の木が見つかった。

鈴なり状態の柿の木。

たぶんに渋柿であろう。

(R3.11.18 SB805SH 撮影)