この日は民俗の下見。

今でも行事をされているのかどうかを調査する旅に出る。

途中に立ち寄った番条町南垣内。

環濠際に見たイロバナは弔いに立てた花だった。

それから走った旧月ヶ瀬村。

現在は奈良市に属する旧村。

桃香野、月瀬、嵩、尾山、石打の5地区を巡って戻ってきた。

結論から言えば、平成2年11月3日に発刊された月ヶ瀬村史に書いてあった「農作物の害虫の駆除と豊作を祈願する土用のころの行事である。稲作における害虫の発生は大きな被害をもたらし、虫送りはたいせつな農民の祈願であった。農薬を使用するようになった今日でも行事として続いている(石打・尾山・桃香野)」には遭遇しなかった。

桃香野八幡神社はどなたも居ない。

掲示板にも案内はないが、社務所を新築中だった。

後日に伺った写真展でお会いできた桃香野住人のKさんの話によれば、今年は20年に一度のゾーク(造営事業)。

今年はトーヤさんになってくれる人が受けてくれたが、新型コロナウイルス拡散防止対策に悩ませている。

コロナ禍のこの年に造営は実施すべきか、最終的には来年度廻しに決断するかもしれない、という。

一年も空白期間に、村の人たちの意欲が消えるのでは、と危惧しているようだ。

次の行先は数年前に社務所を新築された大字月瀬の大神神社。

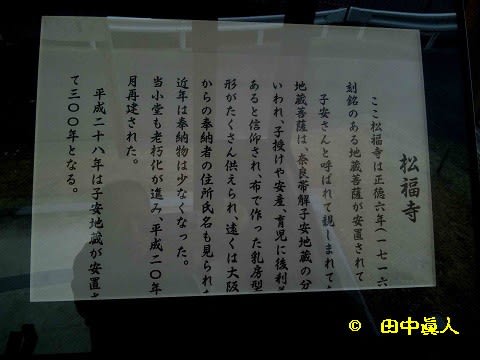

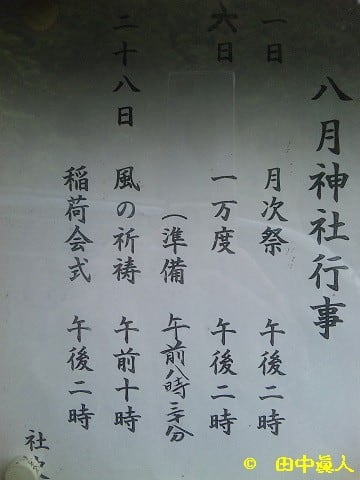

神社まで行かなくとも行事の有無がわかる掲示板が集落入口にある。

そこに貼っている村行事であるが、神社行事は月参りの月次祭だけだった。

次の目的地は大字の嵩。

ここも村の掲示板を設置しているが、行事らしい情報は見当たらない。

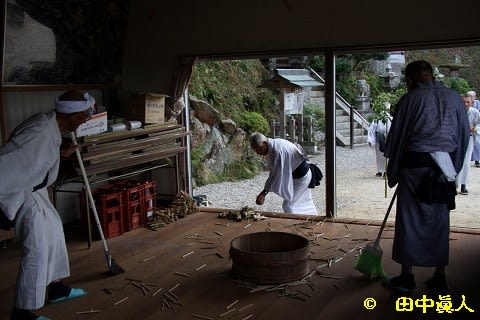

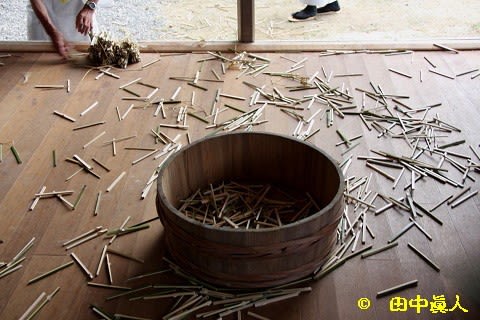

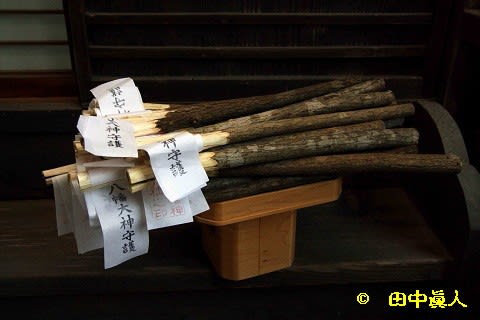

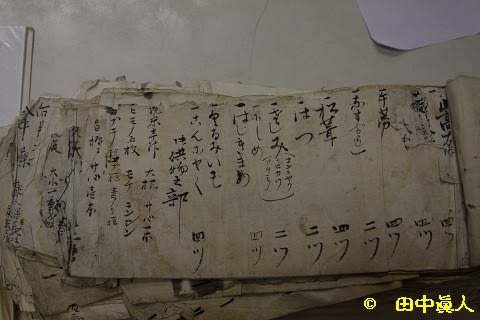

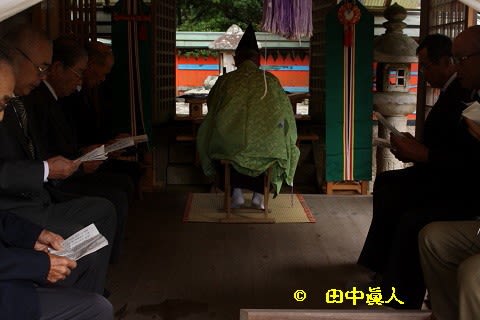

せっかくだからと思って再確認した風の祈祷の護符。

今年もされたと思われる嵩の八柱神社行事の印しが見つかった。

次の行先は大字尾山。

目的地は尾山の八王神社であるが、カーナビゲーションでは所在地がわからず。

村に掲げていた大きな案内マップ。

月ケ瀬観光案内図で探した尾山の八王神社はすぐそこだった。

近くに掲示板はあったが掲示物は皆無。

ここ尾山も情報が得られない。

神社鳥居の位置がわかった八王神社。

砂利道の参道を下ったところに社殿や社務所があるようだが、導入路が見つからない。

仕方ないといえば失礼だが、鳥居右横に保食神社の存在がわかっただけでも良しとしよう。

最後の行先は大字石打(いしうち)。

平成17年10月、11月以来の再訪に石打八幡神社の所在地が見つからない。

信号付近と思っていたが見つからない。

その先を走ったところに建っていた小屋(石打農産物販売所跡)が目に入った。

停車して窓ガラスから覗き込んだ部屋に子供たちが描いたポスターらしきものがある。

そのポスターは前年に行われたと思われる“石打ほたる祭り”だった。

Uターンして戻ったそこにあった石打八幡神社。

掲示板も見たが皆無。

もしやご存知では、と思ってお声をかけた神社下にある民家の男性。

この地に生まれ育ったが、聞いたことも見たこともないという。

帰宅してわかったネット探しに見つかった情報に「🐞奈良市月ヶ瀬石打 『虫祓祭』🐞🐞例年7月20日に八幡神社にて執り行われているようです。 『虫祈祷』のように害虫退散の御祈祷をするようで、松明などは用いないようです。また8月20日(予定)には 『風除祭』があるそうです。🐞2018/7/26(木) 取材 #nara #tukigase #tsukigase #japan # japantrip #奈良#奈良朱雀ビジネス企画部 #奈良県 景観資産# 虫送り#虫祈祷」と、ある。

月ヶ瀬村史に記載の行事日は“土用のころ”。

あながち間違いではない。神事ごとであっても農家にとっては大切な行事。

ありがたい情報に展望が開けた。

(R2. 7.19 SB805SH撮影)

今でも行事をされているのかどうかを調査する旅に出る。

途中に立ち寄った番条町南垣内。

環濠際に見たイロバナは弔いに立てた花だった。

それから走った旧月ヶ瀬村。

現在は奈良市に属する旧村。

桃香野、月瀬、嵩、尾山、石打の5地区を巡って戻ってきた。

結論から言えば、平成2年11月3日に発刊された月ヶ瀬村史に書いてあった「農作物の害虫の駆除と豊作を祈願する土用のころの行事である。稲作における害虫の発生は大きな被害をもたらし、虫送りはたいせつな農民の祈願であった。農薬を使用するようになった今日でも行事として続いている(石打・尾山・桃香野)」には遭遇しなかった。

桃香野八幡神社はどなたも居ない。

掲示板にも案内はないが、社務所を新築中だった。

後日に伺った写真展でお会いできた桃香野住人のKさんの話によれば、今年は20年に一度のゾーク(造営事業)。

今年はトーヤさんになってくれる人が受けてくれたが、新型コロナウイルス拡散防止対策に悩ませている。

コロナ禍のこの年に造営は実施すべきか、最終的には来年度廻しに決断するかもしれない、という。

一年も空白期間に、村の人たちの意欲が消えるのでは、と危惧しているようだ。

次の行先は数年前に社務所を新築された大字月瀬の大神神社。

神社まで行かなくとも行事の有無がわかる掲示板が集落入口にある。

そこに貼っている村行事であるが、神社行事は月参りの月次祭だけだった。

次の目的地は大字の嵩。

ここも村の掲示板を設置しているが、行事らしい情報は見当たらない。

せっかくだからと思って再確認した風の祈祷の護符。

今年もされたと思われる嵩の八柱神社行事の印しが見つかった。

次の行先は大字尾山。

目的地は尾山の八王神社であるが、カーナビゲーションでは所在地がわからず。

村に掲げていた大きな案内マップ。

月ケ瀬観光案内図で探した尾山の八王神社はすぐそこだった。

近くに掲示板はあったが掲示物は皆無。

ここ尾山も情報が得られない。

神社鳥居の位置がわかった八王神社。

砂利道の参道を下ったところに社殿や社務所があるようだが、導入路が見つからない。

仕方ないといえば失礼だが、鳥居右横に保食神社の存在がわかっただけでも良しとしよう。

最後の行先は大字石打(いしうち)。

平成17年10月、11月以来の再訪に石打八幡神社の所在地が見つからない。

信号付近と思っていたが見つからない。

その先を走ったところに建っていた小屋(石打農産物販売所跡)が目に入った。

停車して窓ガラスから覗き込んだ部屋に子供たちが描いたポスターらしきものがある。

そのポスターは前年に行われたと思われる“石打ほたる祭り”だった。

Uターンして戻ったそこにあった石打八幡神社。

掲示板も見たが皆無。

もしやご存知では、と思ってお声をかけた神社下にある民家の男性。

この地に生まれ育ったが、聞いたことも見たこともないという。

帰宅してわかったネット探しに見つかった情報に「🐞奈良市月ヶ瀬石打 『虫祓祭』🐞🐞例年7月20日に八幡神社にて執り行われているようです。 『虫祈祷』のように害虫退散の御祈祷をするようで、松明などは用いないようです。また8月20日(予定)には 『風除祭』があるそうです。🐞2018/7/26(木) 取材 #nara #tukigase #tsukigase #japan # japantrip #奈良#奈良朱雀ビジネス企画部 #奈良県 景観資産# 虫送り#虫祈祷」と、ある。

月ヶ瀬村史に記載の行事日は“土用のころ”。

あながち間違いではない。神事ごとであっても農家にとっては大切な行事。

ありがたい情報に展望が開けた。

(R2. 7.19 SB805SH撮影)