大阪・住之江の住居を出発したおふくろ。

大阪市営交通バスや地下鉄を乗り継いて天王寺駅に。

そこから乗り換えたJR大和路線。

迎えた駅はJR大和小泉駅。

このときは達者な足で歩いていた。

途中にあるうどん屋に立ち寄ってお昼でもと思っていたが、泊まり付きの前日にやってきた。

おふくろの誕生日は4月27日。

この日が91歳の誕生日。

それを祝って遠出する目的地は宇陀市大宇陀本郷にある椿寿荘。

温泉に入ってゆったり寛ぐには最適な宿泊地である。

目指すはその方向であるが、チェックインまでまだまだの余裕時間がある。

足を伸ばして先ほど立ち寄った宇陀市室生の弁財天。

石楠花はまだだたし、花のある地まで登れなかったから断念。

それじゃぁ、と思いきり。

向かった先は弁財天の地よりさらに東へ、東へと走る。

今の時季ならヤマザクラが咲いているだろうと思って目的地を曽爾村の屏風岩公苑に向かって車を走らせる。

公苑はかつて何度も出かけた地。

平成19年の4月26日は桜よりも野鳥狙い。

オオアカゲラが営巣していると教わってやってきたこともある。

その前の平成18年4月15日はライトアップに映るヤマザクラに堪能していたときもある。

最近といっても7年前になる平成22年の4月21日も出かけたことがある屏風岩公苑。

ほんまにご無沙汰していた屏風岩公苑に咲くヤマザクラをおふくろに見せてあげたいと思ってやってきた。

公苑近くに地区の人たちが拡張してくれた駐車場がある。

若干の坂道はあるが、短距離なのでなんとか行けるだろうと思ってそこにしたが、実は道に迷った。

屏風岩公苑はこちらと案内する表示板に沿って車を走らせたら、これまで見たことのないような景観に着いた。

駐車場は綺麗に整備されているし、段丘もない。

しかも最近になって建てられたと思えるトイレもある。

ただ、この駐車場から公苑に行くには、勾配のキツイ坂道を登らなければならない。

桜を見てきた観光客が山から下りてくる。

まさにそう思った坂道は見上げたら・・おふくろには無理。

新規に造成されたものの利用できない駐車場を離れて、これまで何度も利用している駐車場に。

着いた時間帯は午後3時になっていた。

時季的にはどうなだろうか。

満開を迎える直前なのか、それとも過ぎし日々なのか。

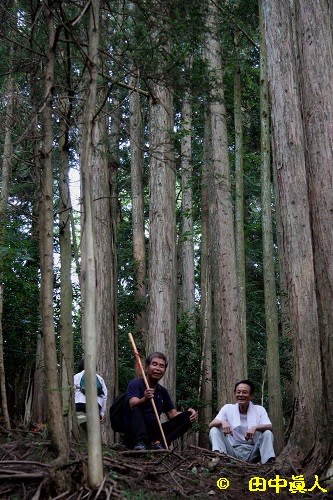

おふくろの足でもなんとか丘を越えることができたその場の屏風岩に感動する。

夕陽が当たればもっと良いだろうと、思うが、方角が読めない。

私もそうだが、もっと元気なころの身体だったら、向こうの峰を歩いてみたい。

屏風岩の尾根を歩いてきた人の感想は、素晴らしい、の一言だった。

やや雲のある晴の日。

カメラマンは多くない。

ずいぶんと立派な写真機で撮っている高齢者。

婦人とともにここへ来たそうだ。

写真機は古式。

かなりの年代物になるらしい。

もう一人も高齢者だが、もう少し若そうだった。

その人は超望遠のカメラレンズをお持ち。

写真機はデジタル一眼。

風景写真を主に撮っているという。

コンパクトデジカメ機で撮っているご婦人方もいる。

まばらな時間帯の鑑賞に寛ぐ。

屏風岩が見ている反対側の山々。

向こうの山も同じような標高であろう。

また、方角を替えてみれば、重厚に重なる山並みが見える。

若葉が新緑に色替わりするころも見たくなる景観に心が洗われる。

そして振り返って見る屏風岩。

真っ白に染まるヤマザクラもあれば、葉桜になってしまったヤマザクラもある。

よく見れば岩の隙間にピンク色の点々が見える。

ヤマツツジがへばりつく岩肌。

荒々しい岩肌がなぜか優しく見えるのであった。

もちろん公苑内にはいくつかのモチツツジがある。

背景に屏風岩を入れて何枚かを撮っていた。

(H29. 4.27 EOS40D撮影)

大阪市営交通バスや地下鉄を乗り継いて天王寺駅に。

そこから乗り換えたJR大和路線。

迎えた駅はJR大和小泉駅。

このときは達者な足で歩いていた。

途中にあるうどん屋に立ち寄ってお昼でもと思っていたが、泊まり付きの前日にやってきた。

おふくろの誕生日は4月27日。

この日が91歳の誕生日。

それを祝って遠出する目的地は宇陀市大宇陀本郷にある椿寿荘。

温泉に入ってゆったり寛ぐには最適な宿泊地である。

目指すはその方向であるが、チェックインまでまだまだの余裕時間がある。

足を伸ばして先ほど立ち寄った宇陀市室生の弁財天。

石楠花はまだだたし、花のある地まで登れなかったから断念。

それじゃぁ、と思いきり。

向かった先は弁財天の地よりさらに東へ、東へと走る。

今の時季ならヤマザクラが咲いているだろうと思って目的地を曽爾村の屏風岩公苑に向かって車を走らせる。

公苑はかつて何度も出かけた地。

平成19年の4月26日は桜よりも野鳥狙い。

オオアカゲラが営巣していると教わってやってきたこともある。

その前の平成18年4月15日はライトアップに映るヤマザクラに堪能していたときもある。

最近といっても7年前になる平成22年の4月21日も出かけたことがある屏風岩公苑。

ほんまにご無沙汰していた屏風岩公苑に咲くヤマザクラをおふくろに見せてあげたいと思ってやってきた。

公苑近くに地区の人たちが拡張してくれた駐車場がある。

若干の坂道はあるが、短距離なのでなんとか行けるだろうと思ってそこにしたが、実は道に迷った。

屏風岩公苑はこちらと案内する表示板に沿って車を走らせたら、これまで見たことのないような景観に着いた。

駐車場は綺麗に整備されているし、段丘もない。

しかも最近になって建てられたと思えるトイレもある。

ただ、この駐車場から公苑に行くには、勾配のキツイ坂道を登らなければならない。

桜を見てきた観光客が山から下りてくる。

まさにそう思った坂道は見上げたら・・おふくろには無理。

新規に造成されたものの利用できない駐車場を離れて、これまで何度も利用している駐車場に。

着いた時間帯は午後3時になっていた。

時季的にはどうなだろうか。

満開を迎える直前なのか、それとも過ぎし日々なのか。

おふくろの足でもなんとか丘を越えることができたその場の屏風岩に感動する。

夕陽が当たればもっと良いだろうと、思うが、方角が読めない。

私もそうだが、もっと元気なころの身体だったら、向こうの峰を歩いてみたい。

屏風岩の尾根を歩いてきた人の感想は、素晴らしい、の一言だった。

やや雲のある晴の日。

カメラマンは多くない。

ずいぶんと立派な写真機で撮っている高齢者。

婦人とともにここへ来たそうだ。

写真機は古式。

かなりの年代物になるらしい。

もう一人も高齢者だが、もう少し若そうだった。

その人は超望遠のカメラレンズをお持ち。

写真機はデジタル一眼。

風景写真を主に撮っているという。

コンパクトデジカメ機で撮っているご婦人方もいる。

まばらな時間帯の鑑賞に寛ぐ。

屏風岩が見ている反対側の山々。

向こうの山も同じような標高であろう。

また、方角を替えてみれば、重厚に重なる山並みが見える。

若葉が新緑に色替わりするころも見たくなる景観に心が洗われる。

そして振り返って見る屏風岩。

真っ白に染まるヤマザクラもあれば、葉桜になってしまったヤマザクラもある。

よく見れば岩の隙間にピンク色の点々が見える。

ヤマツツジがへばりつく岩肌。

荒々しい岩肌がなぜか優しく見えるのであった。

もちろん公苑内にはいくつかのモチツツジがある。

背景に屏風岩を入れて何枚かを撮っていた。

(H29. 4.27 EOS40D撮影)