初午、或は二ノ午の日にハタアメ(旗飴)を地域に住む子供たちに配ったりする地域がある。

地区の稲荷社に供えたハタアメを配る地域もあるが、圧倒的に多かったのはお稲荷さんを祀っていた商家や商店などにやってくる子供たちにあげていた、ということだ。

稲荷社に供えたハタアメを地区の子供たちに配っている地域を挙げる。

ひとつは、平成26年2月14日に訪れた桜井市箸中・稲荷大明神(※7)の

二月初午祭だった。

10年前まではあったと村人が話した地域は高取町丹生谷・

赤穂稲荷大明神。

神社にやってくる子供たちに配っていたという。

三月のニノ午にハタアメを供えていたのは桜井市三輪字馬場・

成願稲荷神社(※7)であるが、配る対象者は子供でなく、参拝者だった。

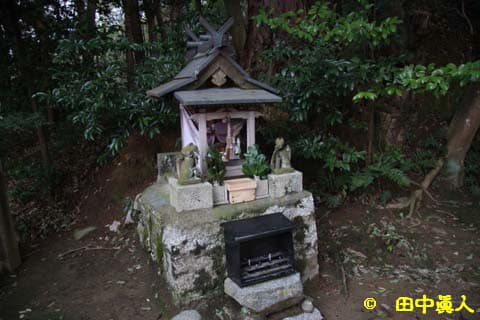

葛城市山田に鎮座する

三神社(※7)でも参拝する村の子どもたちに配っていた。

平成17年ころぐらいまではあったとされる桜井市多武峰の談山神社末社の三天稲荷神社(※7)。

地域の人は親しみを込めてサンテンサンの名で呼んでいた稲荷社に子供たちが集めた奉賛金を奉った。

行事が終われば奉賛金と一緒にハタアメを貰っていたらしい。

談山神社の禰宜さんの話しによれば、子供たちは浅古辺りの地域の子たちのようだ。

神社行事は大和高田市岡崎(※7)の稲荷神社にもあるらしいが、実態は拝見していないので不明である。

祭り行事でお世話になっている三郷町の坂本巫女の話しによれば出仕される広陵町中に鎮座する小北(こぎた)稲荷神社にハタアメを供えていると連絡があった。

写友人のUさんが調査された情報もある。

広陵町中の小北(こぎた)稲荷神社の分霊を祀ったとされる橿原市小房町に鎮座する小北(こぎた)稲荷神社にハタアメ御供を見たそうだ。

また、前述した葛城市山田に出仕された持田宮司が出向かれる兼務社が鎮座する大字山口や梅室にもあったと聞いた。

梅室は途絶えたようだが、山口は今尚供えているようだ。

先のUさんが足で稼いだ情報に屋内に祀ったお稲荷さんの神棚にハタアメを供える家もある。

橿原市小房町の〇石亭は食事処であるから商売繁盛にお稲荷さんを祀っている。

なるほどと思った。

Uさんが調べた地域に同市膳夫町がある。

当地では4軒の民家・商店が貰いにやってくる子どもたちに配っていたそうだ。かつては商売をしていた民家に駄菓子屋もあれば新聞屋さんも、である。

Uさんの行動範囲も広い。

さらに判った地域は同市の南八木町。

製菓店の稲荷神棚に旗飴どころか、稲荷寿司やセキハンも供えていたという。

つい先日に知った御所市の玉手。

同じように稲荷社を祀っている民家が配っていたことも知った。

ハタアメは奈良県特有であるのか、ないのか。

それを調べるにはネットで語られるスレしかないであろうと思って相当数の時間をかけて拾い上げてみた。

結論から言えば前述した地区もあるが、並べてみれば桜井市、橿原市、大和高田市、広陵町、葛城市、御所市などの県中央部。東西に広がる幅狭い地域で行われていることが判ってきた。

詳しくは避けるが、大雑把な地域を羅列する。一部については断定できずに当て推量で分類した地域(※)もある。

どのような処であったのか、さらに分類すればより判りやすいかも、と思って仮整理する。

(※2)は駅前商店街、(※3)はスーパーレジ配り、(※4)は商店、(※5)は商家、(※6)は民家、(※7)は神社としておこう。

奈良県の東部から西部に向けて辿って所在地市町村を並べてみる。

まずは、桜井市。多武峰(※7)、倉橋(※6)、浅古(※6)、河西(※6)、外山(※5)、三輪(※7)、箸中(※7)、大福(※5)にある。

橿原市は膳夫町(※4)、出合町(※4)、常盤町(※3)、石原田町(※3 中断)、山之坊町(※4)、醍醐町(※3)、葛本町(※6)、新口町(※4)、北八木町(※4)、八木町(※4)、南八木町(※4)、小房町(※7)、四分町(※3)、大久保町(※2)、久米町(※2)、見瀬町(※4)、小綱町(※5)、曲川町(※2)だ。

なお、出合町や石原田町もあったが現在は中断しているとUさんが云っていた。

南へぐっと下がって高取町は丹生谷(※7)がある。

大和高田市は土庫(※6)、大中(※7)、岡崎(※7)にある。

さらに西へ西へと向かうが、田原本町にはなぜか該当する大字が出現しない。

そう思っていたが、この年の6月25日に訪れた矢部にあった。

あったといっても随分前のことである。

ハタアメのことを話してくれた男性は三代目を継ぐ呉服屋店主。

商売につきもののお稲荷さんを祭る。

地区ではたったの一軒の商売屋さん。

子供がもらって嬉しいハタアメを置いていた。

2月の初午の日である。生活文化の変化に伴っていつしか廃れた。

「もらいに行きな」という育った文化に馴染まない親の一言で廃れていったように思える。

広陵町では中(※7)、南郷(※6)だ。

葛城市は山田(※7)、山口(※7)、新庄(※4)、當麻(※4)。

北に上がった香芝市の旭ケ丘(※4)、穴虫(※4)があった。なお、梅室(※7)は中断している。

そして、御所市の玉手(※6)である。

これまで挙げた市町村は奈良県中央の盆地部。

若干の地域に北部寄り、或は南部寄りもみられるが、ほぼ平坦盆地部の距離20kmを横断している。

分布は、ほぼ帯状に広がる特異な地域はだいたんに仮想する。

古代の官道の横大路に沿っているように見える。

幅広いこの横断地帯を勝手ながら「ハタアメベルトライン」の名で呼ぶことにした。

なんとなく人の手によってハタアメ文化が流通したとも考えられるが、ハタアメ文化は古代まで遡ることはないと思う。

ただ、何故に横断したのか、どこが出発点だったのか、もう少し情報がいるだろう。

今もなおされている地域を訪ねてハタアメをどこから調達しているかを調査してみたい。

製造元、或は販売元も調べることで点が線に繋がるのでは・・・と思っている。

ただ、未確認ではあるが、宇陀市の大宇陀(※4)にもあったような小学生のころの体験談スレがあったことを付記しておく。

スレ書きしないハタアメ体験者は、もっと多くの地域にあったような気がしてならないことも付記しておく。

不確かな情報だが橿原市新口町の商店(街)にあったハタアメを「おばちゃんハタアメ頂戴」と云って襲撃していた

記事がある。

橿原神宮近くのニュータウンに住む人が平成25年3月7日の夜にアップした

ブログに陸上練習に行った帰りに娘がハタアメを貰ってきた。

ちなみにある人のコメントによれば橿原神宮前駅から畝傍御陵前駅辺りにあったという証言もある。

駅でいえば金橋駅や耳成駅、大福駅の商店にもあったという人もいる。

駅は不明だが戸山にもあったという人もいる。

また、橿原市葛本町耳成(南)小学校辺りにもあったとか耳成の商店(オークワ耳成店レジでも)とか公民館で配っていたとかネットスレにあった。

耳成山は木原町。

そのレスには葛城市の旧當麻町でもあったと書いてある。

レス人はハタアメと呼ばずに「ノボリ」と称していた。

香久山地域では午の日に旗飴を求める子供らが商売をしている処を巡って貰っていたようだ。

それも平成27年3月7日の土曜日の初午の日。

信憑性が高い旗飴情報を

FBで挙げていた。

稲荷社の存在記述もない香久山地域の膳夫町。

平成28年3月1日にUさんは小学生がペダルを漕ぐ自転車に並走して膳夫町の初午のハタアメを追跡したそうだ。

Uさんの話しによれば、飴屋(卸しは島商店?)が関係するようだ。

葛城市、大和高田市、川西町、広陵町、橿原市、桜井市・・・宇陀市榛原などの地域はどうやら神社行事との関係もなく、飴屋などの商売屋が地域の商売繁盛を願ってしているのかもしれない。

橿原市の石原田町にもかつてあったが売っていたスーパーがなくなって、それ以来、店屋が購入できずに中断したようだ。

また、山之坊町ではオークワ前のクリーニング屋が配っているそうだが、仕入れ先が困難になっていることからやめる可能性があるそうだ。

なお、出合町は今でもしている。

なお、FBでUさんの記事を見た人がコメントを寄せていた。

葛城市の新庄屋敷山や大和高田の大中チャンチャン(大中春日神社)で貰ったという情報もある。

畝傍南小学校校区になる橿原市見瀬町にもあったようだ。

また、校区でいえば桜井市浅古校区の桜井南小学校児童だった人も懐かしいと書いていた。

アップしていた

記事の日付けは二月初午。

平成23年2月8日の午の日だったが地域は断定できないが、なんとなく談山神社下のある大字(下居・浅古・倉橋辺りか)になるのかどうか判らない。

参拝した三輪恵比寿神社のお神酒がある。

氏神さんの初詣に山道を登る。

その神社景観はなんとなく下居もしくは倉橋のような気がする。

頁をぐぐっていけば「祭講」の記事があった。

かつては20軒以上もあった「講」は平成20年10月25日(土曜日)には11軒とある写真は庭に設えた祭壇(祭講の小床の名があった)。

平成19年12月2日(日曜)に十三仏来迎図を掲げて唱える念仏講もある。

1月14日の朝9時はトンド焼き。

15日の朝はトンドの火で炊いたアズキガユを箸に見立てたススキの茎で食べた。

そのススキは苗代の水口に花とともに立てる。

家人の実家では正月に“長者どん”や山ノ神“の風趣もあったとある地はどこだろう。

驚いたのは曾祖父の生誕地が大宇陀の元和五年から続く大庄屋・重要文化財の寛文十年築造・茅葺民家(入館料300円)だった。

香芝市の和菓子サロン「一絵」<香芝穴虫・葛本町>で“デコ寿司マイスター”資格をもつ女性が伝えるハタアメ。

平成25年3月5日は初午で稲荷社(磯壁稲荷社か)のお祭り紅白餅、赤飯に旗飴を供えると書いていた。

葛城市には今でもその風習が残っているというのは実家で暮らした小学生の頃のようだが、勤め先の香芝市の和菓子サロンでも旗飴を販売しているとある。

ちなみに実家は和菓子屋「菓匠庵おのえ」。

葛城市新庄167番地。

販売していたと思われるハタアメを探してみたい。

また、香芝市にある保育園に旭ケ丘せいか保育園<旭ケ丘>がある。

そこのブログに旗飴を貰ってきたという記述があった。

橿原市八木町(北八木から南八木区間の商店:八木駅から八木西口駅)にもあったという

ブログでは稲荷社のことには触れていない。

あるコメント者が云うには大宇陀にもあったらしい。

ハタアメを置いている商店で貰う子供たちの声を集めてみてふと考えた。

商売をしている家はたいがいお稲荷さんを祀っている。

商売繁盛、豊作を願う商家を狙っていけば効率的だったという証言もある。

屋敷の守護神としてお稲荷さんを祀った家もあろう。

すべてがすべてではないが、農村行事でなく、町屋の文化だと思った。

桜井市、橿原市より西側に位置する大和高田市の住民も旗飴文化を体験していたようだ。

大和高田市土庫の土庫小学校児童だった人がいうには他の校区になくて、土庫に絞られるようだ。

広陵町南郷に住む写真家のFさんが子供のころに貰っていた旗飴はお稲荷さんを祀っていたご近所が配っていたという。

また、当地には稲荷神社があることから関係があるかもしれない。

なお、三郷町の坂本巫女家が祭祀される地域に広陵町中(萱野)に鎮座する小北(こぎた)稲荷神社初午祭<護摩焚き・御供撒き>がある。

神事は三月初午の日。坂本家は剣舞を所作される。

平成25年3月5日(午の日の火曜日)に行われていた同神社に居る坂本さんがアップした記事がある。

後日にここではハタアメがあると伝えてくださった。

その他ネットスレには山口県や福岡県にもあったということが書いてあったが、真偽は定かでない。

また、北九州市門司港の傍にある「山本菓子店」で製造したともある。

どうなんだろうか。

調べてみれば山口県下関の小月観音寺の4月21日に行われるお大師さんのときに配られたとある。

下関の彦島では弘法大師入定の3月21日の彼岸に旗飴行事があるという。

同県の豊浦郡豊田町もお大師さん。

同じような旗飴であるにはあるが、日の丸の旗がある。

奈良県中部文化のお稲荷さんの初午とはどうも違うように思える。

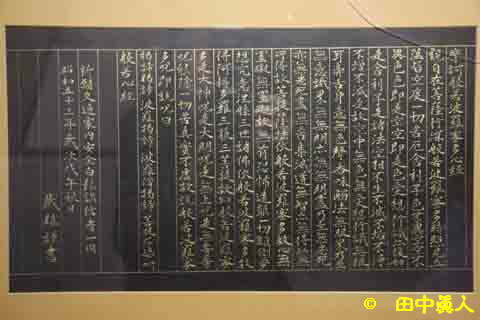

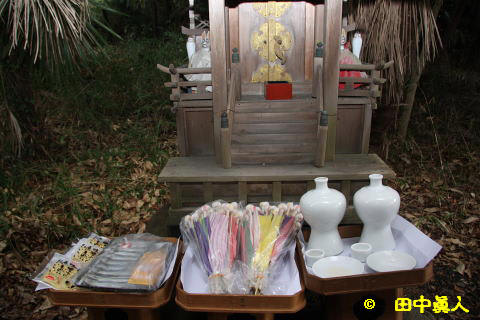

写真は3月13日に撮らせてもらった葛城市

山田三神社初午祭に供えられたハタアメ御供である。

(H28. 2.20 記)

(H28. 3.13 EOS40D撮影)