5月に頼まれていた講演会がとうとうやってきた。

どきどき感が増していく。

このときに話すのは何にしようか、と思いながら8月頃からつらつらとシナリオを書いてきた。

取材時のエピソードや聞き取りした内容を束ねていけばなんとかなるだろう。

あれも伝えたい、これも伝えたいとしゃべり文句で書き出した。

若い教員の方にこれからの教育に役立てる。

親としても気にかけておかないことは・・・。

私自身の自戒する人生感も含めて思いつくまま書き出した。

それはなんと8000もの文字数になってしまった。

これを1章の『はじまり』から章立てして再構成した。

『はじまり』に書いたのは「村から祭りが消えていく現状を知る」だ。

まずはスタートラインに立ったわけだ。

2章は『後半の人生に生涯をかける』にして、「火がつきものの奈良の行事、室生村田口の獅子舞で、未知の分野に飛び込む」について書いた。

ステップする章にした。

3章は転じて『飛び込んだ世界は狭い』へ。

「上深川の題目立の出会いから行事の需要を知る」だ。

知ってしまった世界でどうすんのということだ。

4章は『はじまり』に至るプロセスで『きかっけは報道や観光パンフ』。

そのものズバリの章である。

「観光案内の有名行事、テレビや新聞の報道」から「知られていない行事」へと移る。

それは何で、ということで5章は『公開のツール』にした。

「ホームページで公開」は主書きだが書きたかったのは「ネットはガイドブックなのか」だ。

「ハッピーマンデー」の弊害も伝えたかった。

6章で田んぼに目をやる。

農耕行事と祭りの関連性を探るわけだ。

題して『農耕における豊作祈願』とした。

「年初に豊作祈願、生育苗への願い」を主にしてイントロダクション。

そして具体事例で繋げていく。

6章の1は『オンダ祭と祈祷札』。

「田植え祭りのオンダ祭、未経験の子供の学び」へと繋げた。

6章の2は『転換した田植え作業』として「牛は耕耘機に、稲刈りはコンバインへ、地域文化の学習に」を書いた。

ここまでくれば先が見えてくる。

6章の3に『田植え初め』。

「消えてゆく農家の行事」を書いた。

そのものズバリで、現状を知ること。

インパクトがあるのではないかと思って書いた。

そして6章の4を『農耕の節目に』にした。

「節目に豊作を祈る行事、自然災害を避ける祈り、収穫を祝う祭り」を並べた。

農耕行事の本質を簡単に述べてみたかったんだ。

ここからは気がつくであろう先生方に役立ててもらおうと思って、教育現場へのとっかかりを・・・ということで7章は『田植えは生活体験』とした。

「田んぼの体験、一年間の農作業」から「年中行事は学習教材」に繋げた。

それはだれしも学べる8章の『暮らしのなかで教わる』にした。

「三世帯住宅から独立した所帯へ、暮らしの中の行事、子供のときの原体験」と結んだが次はどうする。

というわけで9章に『消えゆく伝統行事』。

「継承への課題が山積み、先ゆく行事」で警鐘を。危機感を煽るわけではないがそれぐらいのことを考えねば次世代がないちゅうことだ。

そしてラストは10章の『伝統行事の記録』。

「知れば知るほど課題が増える、村からのメッセージを伝える」で締めくくった。

そういうことでタイトルは『伝統行事の記録 ~村からのメッセージ~』にして文章に合う写真を挿入した。

この方法はブログをしたためているときの同じやり方だ。

文章があってそこに見合う写真を貼り付けるのだ。

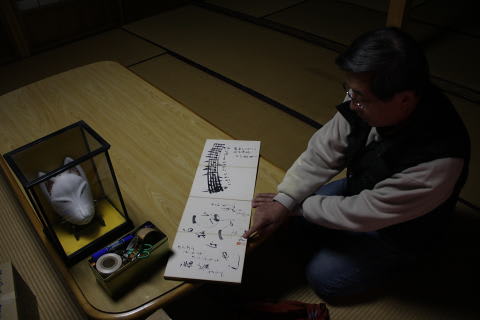

シナリオは1ページを2段組みした資料に整えた。

我ながら驚くほどの体裁になった総数12ページの資料。

中身は伴わないかもしれないが・・・。

講演はレジメ形式でなく、そんな文章を綴った資料に仕立てた。

ところがだ。主催のI先生に添付送付したのだが画像が大きすぎて到着していなかったのだ。

先生が用意してくださっていたのは文章だけ。

あれれ・・。気が付いたのは講演が始まる30分前。

えらいこっちゃと持ってきた資料を印刷してくださった。

間に合った。

それに資料にでてくる新聞記事も紹介しようと3部を印刷してもらった。

これも一緒に配られた。

そして始まった第3回エデュ・カフェ。章立て通りしゃべるつもりが配られた新聞記事につい目がいってしまった。

これがつまずくスタートになった。

延々それを20分。

先生はハラハラドキドキ。

いきなりこの世界に入ってどうすんの。ちゅうことになってしまったがもう戻せない。

着地点を探りながら走っていった。

どうにかこうにか1時間。

これで終わり?と先生。

そうだった。予めセットしておいた映像をまったく見せていなかった。

しっちゃかめっちゃかの講演は質疑応答時間をぶっとばしてしまった。

翌日、先生は言った。

「地域の人々には地域のくらしがあって、そこにはいろんな行事が存在する。人々の地域とは、神社・寺の数だけありますし、たとえば神社には年中行事として4つの大きな行事があります。お寺もと考えると無数の行事があるのですね。田中さんが残りの人生すべてをかけられても回りきらないほどの行事がある・・・そして、地域の存続がとぎれているところもあって行事が消えて言っているようです。

「お金では買えない地域のくらしの象徴としての行事をなんとか存続できるように、教育現場も意識を広げていかないと画一的なものの見方だけになってしまうような気がしました。」

「村の数、人の数だけ多様なくらしがあると言っても過言でない日本社会。それを意識する大事さを教えていただきました。人々の自然との関わりは米作りを中心とした農耕文化を築いてきた日本の歴史をよく表しています。昔、お田植え祭に力を入れたのはそれだけイネを育てるスタートのもみまきは、不安要素だったのでしょう。自然や生き物は人の予想を覆すこともある別の因果律で動いています。その不安を神に託してお祈りをすることで豊かに育つことを願ったのでしょう。自然の摂理の中で暮らしていた人々のくらしの産物なのだと思います。」

「地域の小学校がその地域にどれぐらいのコミュニティーがあり、どのような年中行事が行われているか知り、価値づけていくことが子ども達への継承にも生きていくように思いました。年中行事が消えていくことと同じように地道に取材を続ける田中さんのような人とその取り組みが継続されることも大事ですね。」と。

ありがたいお言葉だ。

その夜は肩の荷がおりて格段に美味いビールを味わえた後宴となった。

その翌日には手作りクッキーをよばれた。

ありがたいお菓子はたびたび口にする。

いつもの味に満足する。

(H22.11.27 SB932SH撮影)