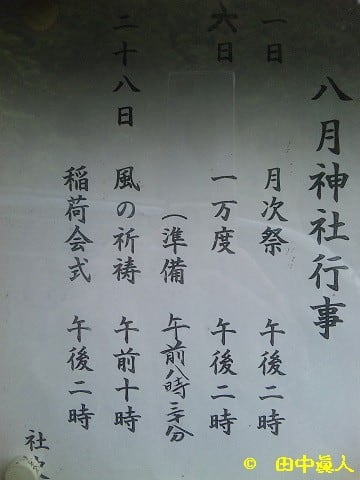

奈良市月ケ瀬の月瀬に一万度と呼ばれる行事があると記していた『月ヶ瀬村史』。

平成2年11月、月ヶ瀬村史編集室によって纏められ、村が発刊した。

一万度行事を伝える記事はこう書いていた。

「月瀬では、昔二度にわたる製茶場に火災があった。それ以後、茶加工期間中の火難退散の願をたて、茶が終わるころの、八月五日に満願の行事として行われる。神社の境内にサカキを2本立て、その間に注連縄を張り、長さ20cmの竹切子を1万本も用意し、これを参詣人が各人、注連縄の周りを回りながら、タライ(盥)の中に“ケリケリー ワァーイ”といって投げ込む。行事が終わると籠りが行われる」と書いてあった。

村史によれば、旧月ヶ瀬村にもう一カ所。

月瀬の隣村になる桃香野にも一万度行事がある。

現在は

5月5日の弁天一万度(※弁天さんの神徳を讃えて、子供も特別に参拝する村行事)だけになったが、かつては6月24日の植付一万度(※植付けの終わりを神前に報告し、豊作を祈願する)と8月24日の盆の一万度(※村中安全・五穀豊穣を祈願する)もしていたとある。

桃香野の一万度は、参詣人一人一人が椿の枝を手にして、手水に浸けて清めた葉を、拝殿に居るオトナ(老名)に渡す。

何枚も何枚も手渡した椿の葉のなかから良品の葉を選び出す。

その椿の葉は一万枚の葉から選ばれた最良の葉。

これを氏神さんに捧げる作法である。

その数は一万という数量であるが、形態が異なる。

桃香野では椿の葉であるが、月瀬では竹を割って作った切子である。

村史に書いてあった“ケリケリー ワァーイ”と囃しながら、その切子をタライ(盥)に投げ入れる。

今でもそうしていると聞いたのは、一週間前の8月1日だった。

下見に立ち寄ったその日にお会いした高齢の女性と男性である。

かつてはオトナ(老名)と若いもんが投げ合っていたが、今では若いもんが来やんようになったので、一万度はオトナだけでしていると話していた。

オトナ(老名)は十二人衆。

月瀬に鎮座する大神(おおが)神社の年中行事を務める座中であるが、宮さんの座に上れるのは十人衆までという。

つまり、長老の一老から順に下った十老までが宮座衆であり、十一老、十二老は見習いにあたる。

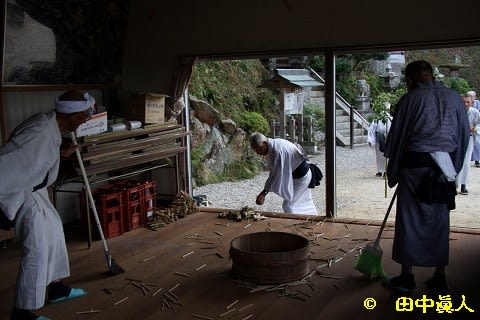

注連縄の周りを廻って括った藁を紐解いて竹を盥めがけて投げつける。

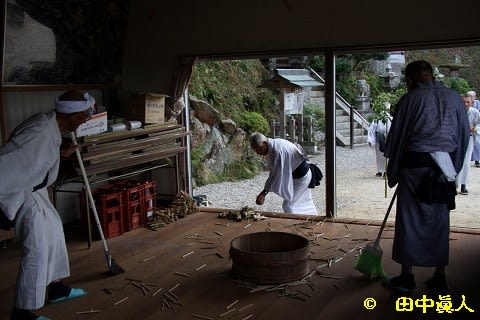

会所(かつては参籠所)に待ち構えるオトナが投げた竹の掃き掃除。

休憩を挟んだ2回戦の最後は、筵まで投げ込むという荒っぽい一万度の作法である。

2回戦は先の願掛けが1回戦。

休憩後は願すましの2回戦である。

午前中は竹切子作り。

昼に一旦は家に戻ったオトナたちは浴衣姿で再び集まる。

暑い盛りの午後1時半のころ。

早めに来たオトナはエアコンがある会所で汗をぬぐっていた。

おもむろに立ち上がった一人のオトナ。

会所に据えた太鼓を打つ。

午後2時に打つ一万度の呼び出し太鼓である。

紅白の布があるバチで太鼓の縁を打つ。

カッ、カッの音合わせに、力いっぱい振り翳してドーン、ドーン、ドーン・・・ドン、ドン、ドン、ド、ド、ド・・・。リズミカルな早打ち音が心地いい。

これを何度か繰り返していたらオトナが集まってきた。

会所の縁に座って一同が揃うのを待っていた。

動き出したのは午後2時20分ころ。

縛りのない集合時間だったのか知らないが、各自は午前中に作った竹切子を手にする。

そしてオトナの三人は会所側に就く。

二人は箒をもつ。

もう一人は呼び出し太鼓を打っていたオトナ。

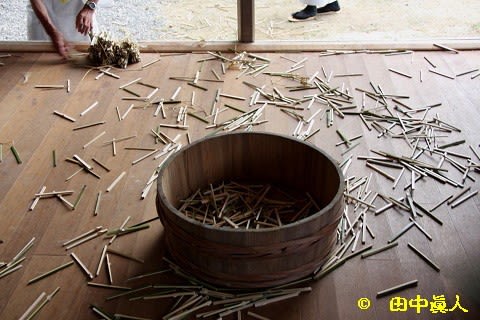

中央に木製の大きなタライ(盥)を置いた。

カッ、カッ、ドーン、ドーン、ドーン・・・ドン、ドン、ドン・・ド、ド、ド・・・を繰り返す一万度始めの音が村中に響いていることだろう。

一人がよっしゃぁーと声をかけて始まった。

竹切子の束を手にしたオトナは一列。

時計回りに注連縄を一周する。

その際、である。

会所に居る三人、ではなくタライ(盥)に向けて竹を放り投げる。

みなは「いやー」とか、「うぉーい」、「そりゃー」とか、「ほぉーい」などを叫びながら竹を放り投げる。

投げては会所の縁においてある竹切子の束を掴んで注連縄を廻る。

投げられた竹はタライ(盥)中に入るものもあるが、大半はその外に、である。

それを一生懸命に箒で掃いて集める。

なんとも可笑しな所作であるが、村史に書いてあった「ケリケリー ワァーイ」でもない。

「いゃー」、「よぉー」、「うぉー」など混ざった掛け声が境内に広がる。

投げるときのオトナの顔。

みんな笑って放り投げている。

一万度はまるで子ども時代に戻ったかのように愉しんでいる。

向こう側に見える建物は新築工事中の社務所。

内部に炊事場もトイレも設備される。

外観はほぼできあがった社務所は伊勢式の建物だと話していた。

投げ入れ役のオトナは7人。

一周する度に投げ入れる。

掃除するもんにとっては忙しい。

掃いても、掃いても投げ入れるから掃除が追っつかない。

投げ入れるときである。

掃除をしていた三人は投げ入れる度に、床をドンと足で蹴っていた。

一万度作法に対して脅しているような作法である。

10分くらいを延々とし続ける一万度。

今では会所になったが、かつては奥に囲炉裏設備のある参籠所だった。

筵を敷いていたそうだ。

外には30~40人もの村人が切子を投げていた。

子供も多かった時代はとても賑やかにしていた。

タライ(盥)にめがけて投げるわけでもなく、オトナに向けてだったそうだ。

10分ほどの休憩を経て2回戦に突入した。

これより始まるのは願すましの一万度である。

作法は1回戦と同様に竹切子を手にして注連縄を廻る。

一周して戻ってきたら会所に据えたタライ(盥)にめがけて投げ込むのだが、拝見していると、どうやら会所の床一面にばらまいているように見える。

「ほぉーい」とか「うぉーい」とか囃して投げる村人役を務めるオトナたち。

投げられる度に床に広がる竹切子。

箒で掃いても、掃いてもばらまかれる。

そのときだ。

突然のごとく反撃が始まった。

ばらまかれた竹切子を手で掻き集めたら、と思えば、それを持って逆にばらまく。

まさに反撃である。

大人げないといえば、大人げないように見えるがこれもまた作法のうちに入るが、映像はとらえ難い。

投げ込もうとする村人は会所にいるオトナが体制を整えて待っている。

お互いの睨み合い。村人が投げた瞬間に、両手で抱えたオトナは切子を村人めがけて投げ返す。

童心に帰ったオトナたち。

子供じみた作法が可笑しくて、ついシャッター押しを忘れてしまう。

笑顔に笑いが絶えない一万度の作法は実にユニークだ。

ただ、よく見ていると投げ返す村人は決まっている。

オトナは年長順に一老から十老。

一万度をしている村人役のオトナは長老たち。

一人だけが小使いさんだった。

投げ返すのもオトナ。

年少のオトナが年長のオトナに投げ返せないから、座中でない小使いさんに反撃せざるを得ないのだった。

そのうち同年代と思われるオトナにも投げ返していたようだが・・。

先にも述べたが、昔は若い村人が投げ役。

子どもたちも投げ役だったから、投げ返していたのでは、と思った。

一万度をしているオトナも、見ている私も笑いぱっなし。

同時に撮っていた動画を見返しているときもつい微笑んでしまう作法である。

勝ち負けは・・・。

そんなことはお構いなく、会所から境内に向けて飛んできた大きな物体。

なんと、筵そのものを投げつけた。

戦いの様相は激しさを増して竹切子から敷いていた筵に転じた。

村人役のオトナ。

投げつけられた筵を畳みかけた。

その瞬間に会所に向けて投げ返した。

投げやすいように折りたたんでいたのだ。

返された会所側のオトナはまたもや投げつける。

拾った村人役はまたもや投げ返す。

竹切子は飛ぶわ、筵も飛ぶわ、で大にぎわい。

いつのまにか2枚の筵が飛んでいた。

いつまでこの作法を続けるのだろうか、と思ったころに片づけ始めた。

垢離をしていた竹切子すべてを作法したと判断して一万度を終えた。

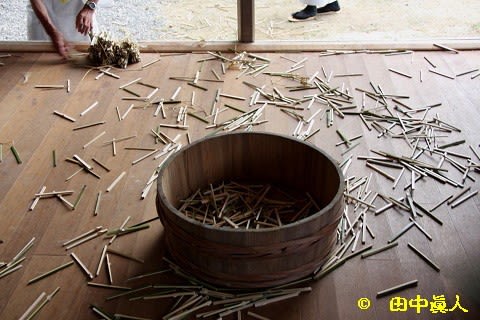

竹切子の束は100本。

それを100束で垢離をするから100掛ける100の一万度という。

一老の母親が生前のころはその本数でしていたそうだ。

時代は徐々に少子高齢化に移った。

正味、そこまで(一万本)しなくともという意見が出て切子の本数を減らした。

本数は少なくなったが、「一万度」という。

つまりは現実の本数でなく、それほど多いということだと話される。

筵は仕舞って、散らばった切子は回収する。

一万度の垢離をした切子は家の守り神にする。

1軒あたり2本の切子を配るという。

月瀬は40戸の集落。

80本の切子は、どこでもいいから供えるもの。

一老のNさんは、昔ながらの形のオクドサン(竃)に供えるという。

黒塗りの竃は長年使ってきた年代物。

機会があれば拝見したいと申し出たのはいうまでもない。

切子は家の守り神であるが、小正月のとんどで燃やすそうだ。

さて、注連縄である。

サカキ、竹の棒を外した注連縄はどうするのか。

会所の端に立てていた長さ4mほどの旧い竹に、である。

それには旧い注連縄を括っている。

旧い注連縄を外して、本日、一万度垢離をした注連縄に入れ替える。

旧い竹は使い廻しをしているようだが、綺麗な状態だ。

長い2本の竹に括った注連縄は会所と境内の境目のところに立てて張る。

立てた注連縄の向こうは神さんがいる神社。

境内の境界地は注連縄を張ることによって結界とする。

ただ、立てるときは、村に不幸ごとがあった場合である。

不幸ごとがなければ立てることはない。

つまりは村に不幸ごとがあるという印し。

穢れのある喪主さんが誤って潜らないように張るという。

こうした作業を終えてオトナたちは会所でよばれる直会に移った。

(H29. 8. 6 EOS40D撮影)