行事取材の了解を得ても、生憎、緊急的な仕事が入ってしまった写真家Kさんには申しわけないが、私一人の取材にこぼれの無いようにガンバルしかない。

宇陀市大宇陀の万六(まんろく)のカンセンギョ(寒施行)の

行程は予め聞いてはいるものの、実際はどうなのであろうか。

平成24年1月22日に取材した上新(かみしん)との違いも知りたくて訪れた大宇陀万六は旧松山街道の南の端。

先週に突然伺わせてもらった“志を乃屋”野口昇栄堂のご主人も巡拝されると聞いていたが、町の人らはその件を知っているのだろうか。

先を急いだのは、町内の婦人たちがデアイ(寄り合っての意)に寄り合って山の獣に施す御供作りをしていると云われる万六の自治会館。

そろそろ出発するというから大慌てである。

突然の如く、自治会館から飛び出した男性。

手には金色の鐘。

手でもって振れば鳴るベルのような形の鐘の音はチリン、チリン。

昔懐かしい豆腐屋さんが自転車に乗ってやってきたときの合図である。

大阪市内の住之江で見ていた子どものころの情景は大和川の堤防で売っていたアイスキャンデー売りであったようにも思える。

チリン、チリンと音を鳴らして町内を一往復する。

町内を廻って音を鳴らすことによって、カンセンギョ(寒施行)の始まりを知らせる。

出発地は町内の会所。

山の獣に施行するアズキゴハンを作っていた会所から出発する。

巡拝に向かった人たちは8人。

うち一人はお爺さんとともに参加した孫さん。

全員そろって長靴を履いて、と思っていたが、そうでもなかった。

この日までに雨でも降っておれば山の道はじゅくじゅく。

晴れ間が続いていたから乾きもあるだろうということであったが・・。

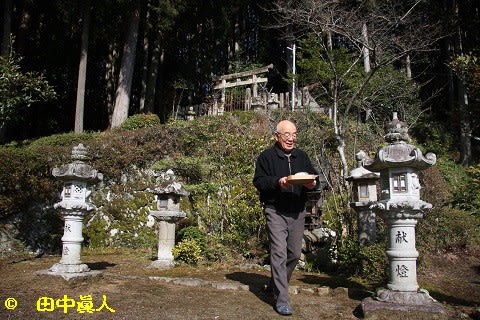

まずは、万六自治会が管理している佐多神社に向かう。

地域住民が参拝される神社はすごく綺麗なのは美化清掃のおかげ。

ゴミの置き去りやタバコのポイ捨ては厳に慎み美化協力を願う札で注意勧告している。

佐多神社の二の鳥居に朝日大神の文字を入れた扁額がある。

併設する境内社の稲荷社のことをいうのであろうか。

本社殿に半紙を拡げる。

そこにもってきたアズキゴハンで作ったオニギリを数個のせる。

包丁を入れた厚揚げにお頭付きのメザシも盛る。

その次は境内に建つ地車大明神にも供える。

後続についていたご婦人は本社殿に手をあわしていたが、巡拝の一行は先を急ぐ。

本社殿、地車大明神がある境内は南側に広い。

まるでゲートボールでもしそうな広場である。

その奥に向かう一行の前に現われた社がある。

以前からこの地にあったのか・・。

平成24年に取材したときの時間帯は真っ暗だった。

距離感がなかったところにあったと思う稲荷社である。

この社が朝日大神であろうか。

先ほどと同じようにアズキゴハンのオニギリに厚揚げ、ジャコと呼ぶメザシを供えて先に向かう。

孫さんは先に行ってしまったが、昭和13年生まれ、79歳のⅠさんは手を合わせて拝んでいた。

アズキゴハンは、別に小豆を分けて炊いたその汁を入れて炊くことによって色が濃くなるそうだ。

一升三合三尺のお米で炊いたアズキゴハンは三角に握って作った。

さて、その先の・・といえば、藪の中である。

ここに供えておいたよ、と云われて撮っておく。

その場から佐多神社に戻ってきた。

行列でもない戻りの一行に先ほど参拝されたご婦人がいる。

右手には金物製のきゅうすヤカンをもっている。

これまで気がつかなかった婦人の行動。

実はカンセンギョ(稲荷寒施行)の巡拝についているのではなく、1日、15日のサカキ替えに毎日交替するお水を神さんにあげる当番の人だった。

当番は家並み順。かつては20数軒で当番していたが、今は15軒の廻り。

こうして水やりを済ませたら、次の家にヤカンをもっていって渡して交替しているという。

2番目の巡拝地は県道370号を渡った高台にある大願寺裏の稲荷社である。

お供えして参拝に手を合わせた次はさらに高台。

延宝二年(1674)、宇陀松山藩主である織田長頼が加賀の国(石川県)より勧請し、織田家歴代の氏神として祀った白山権現社にもお供えをして参拝する。

平成24年に巡拝していた上新の人たちは、たしか白山権現社には行かなかったような気がする。

その逆に大願寺本堂の階段に供えていた。

末廣大明神を祀る稲荷社には両地区とも供えていたが、僅かな違いがここにあった。

ちなみに大願寺は真言宗御室派。

聖徳太子が蘇我馬子に命じて建立したと伝えられている。

3番目、次に向かう先は600mほど北にあるならやま(奈良山かそれともナガヤマ“長山”)である。

民家横にある道なき道を登っていく。

途中で右折れ道を選ぶ。

そこにふっと現れた祠造りのような社がある。

そこにお供えをする。

上新では供えることはなかった社であるように記憶するが・・。

この場より裏側にも廻ってお供えをする。

武家屋敷跡に建つ朱塗りの鳥居に正一位稲荷大明神の扁額がある稲荷社である。

万六も上新も供える稲荷大明神である。

お供えを終えたら山道を下る。

その下り道は急勾配。

積もりに積もった落ち葉が濡れておれば、つるっと滑ってしまうから慎重に足を下ろす。

無事に下りて着いた目の前にある橋の名前は御殿橋。

武家屋敷は御殿様式であった面影を残す橋の名である。

次は宇田川に架かる橋を渡って町内に入る。

そこは大木の北、南になる。

橋は御殿橋の他に大橋の黒門橋、拾生(ひろう)土橋があるそうだ。

かつてはそれぞれの地区でしていたカンセンギョ(寒施行)。

だいたいが日曜にしていたと話すⅠさん。

行事を辞めたらなんかが起こる。

そう信じてきたが、高齢化。

なんかがあっても取り返しのないと云われるが・・・。

4番目、そんな話を聞きながら町内の筋道を出た本街道は拾生(ひろう)の瓦町。

すぐ近くの高台に建つ日蓮宗長龍寺(ちょうりゅうじ若しくはちょうろうじ)に階段を登る。

お供えするのはお寺ではなく境内社の稲荷社である。

この場は上新でもされたが、上新は稲荷社以外に本堂裏の何も存在を示さない場所にも供えていたことを思い出す。

お供えを終えたら再び松山街道に出てくる。

ここからは戻り道。

400m先の信号の手前の千軒舎辺りの角を折れて山に向かう。

向かう山といえば史跡旧宇陀松山城跡(秋山城)がある標高471mの城山(しろやま)である。

城山に向かう本来の道は山行きと同じだ。

近年、この城山に車で登れる道路を整備しかけている。

その工事はまだまだ。

一部分までは整備されたコンクリート舗装路。

整備されていない地は重機が入って道造りの状態。

先にしなければならないのは樹木の伐採である。

これを運ぶトラック道は雨でというか、谷川の水も流れてドロドロ状態。

右側の本道を行っておればよかったのだが、左側から右に渡りきるには困難。

そこらに落ちていた木材をドロドロ川に架けてひょいひょい。

孫さんは大人が手を取って支援する。

こういう場合に役立つのが長靴である。

宇陀松山周辺地区

まちづくり基本構想がある。

平成19年度から策定された史跡旧宇陀松山城跡保存管理計画によれば、現在はアクセス道路の整備実施中とある。

史跡広域ゾーニング図を参照すれば、難儀してドロドロ川を渡った箇所は「G2」付近の見学道のようである。

ドロドロ川からは山行き道。

案内されていなければとてもじゃないが彷徨ってしまう山道。

ずいぶんと登った地に供えるアズキゴハンのオニギリ。

山麓辻の藪下に半紙を敷いて供えた。

そこからはさらに登っていく。

着いたところに建っていた頂上付近に建つ稲荷社。

地元で活躍している裏さんによればそこは長山(ながやま)頂上らしいが・・・。

なぜかここではミカンもあった。

一行が添えているわけではなく、山行き若しくはハイカーが参拝していたのかもしれない。

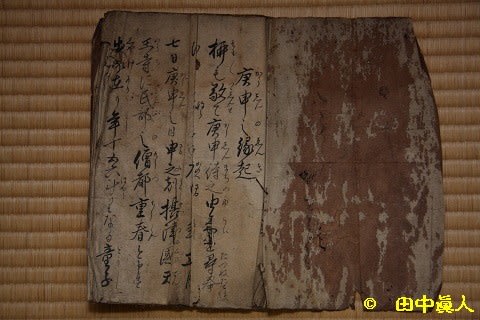

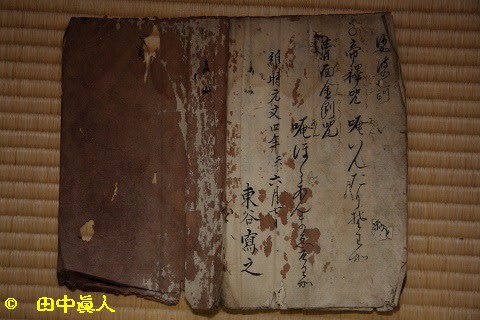

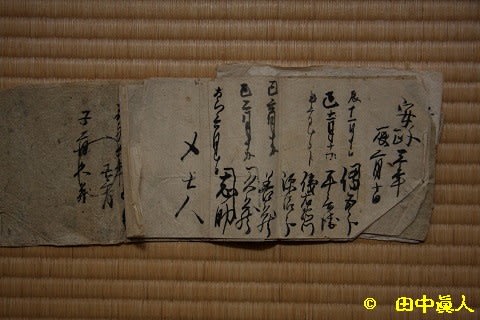

ところで稲荷社殿に納めている棟札がある。

いつ建之されたのか年号は見えないが月日は四月拾六日のようだ。

「□□神社上棟正遷宮式挙行」とある棟札に発起人に森井伊吉、信田國松、迫間亀吉、本郷鶴松、向井松蔵、中窪鶴蔵、森本辰一郎。

連名7人の発起人である。

筆頭の大工棟梁は向井松蔵。

木挽に吉岡豊三郎、石工が小松原文治郎の名も墨書されていた。

お名前の感じから大正年間、或いは明治時代に建之されたと推定する。

終わって万六の自治会館に戻った時間は午後3時半。

出発した時間が午後2時だから行程時間は1時間半。

万歩計が表示する歩数は6100歩。

距離数にしてみれば4.9kmであった。

戻ってきて自治会館に着く手前の民家に金物製のきゅうすヤカンを持つ婦人がいた。

そう、巡拝のときに拝見したヤカンは次の当番家に持っていって引き継いでいたのだ。

(H29. 1.28 EOS40D撮影)